父の宿題 ②

2005年11月17日

▼懲りずにまた父と伯父のことを書きなぐるが勘弁してほしい。記録しておかなければ忘れてしまうので。

▼余命幾ばくもないと医者から告知された後、母と叔母は父を連れ出し筑後平野の父の故郷を旅した。終戦になっても機雷処理のためにしばらく海軍に残った父は、その後、故郷に帰った。そこで地元の仲間が営んでいたパン工場で働き始めた。焼きたてのパンや菓子を炭坑などで売りさばく日々がしばらく続いた。

▼父が出入りしていた得意先の一つにセメント会社の保養所があった。その所長、熊蔵は、身よりのない父を実の子のようにかわいがった。熊蔵は父だけでなく、戦争で両親を失った子供や若者を引き取って世話をしていた。熊蔵には4人の娘がいた。父は4姉妹と映画を観たり食事をしたり、青春を謳歌した。この頃、父は、熊蔵の家族との交流を通して、初めて家族の暖かさに触れたにちがいない。そうした黄金の日々を経て父は4姉妹の長女と結婚した。地位も財産もない父に、祖父・熊蔵は「この子には君のように苦労を知っている男が必要だ。」と言って、父の可能性に賭けてくれた。

▼父の最後の旅は、あの青春時代のように姉妹に囲まれての、帰郷だった。旅の宿で久しぶりに温泉に入った。人工肛門をしている父のために、姉妹は、浴室が空いたのを見計らって「いまは大丈夫よ。早く、入っておいでよ。」と父を後押しした。「あれは、本当にいい湯だった。」と父は後日、何度も振り返った。

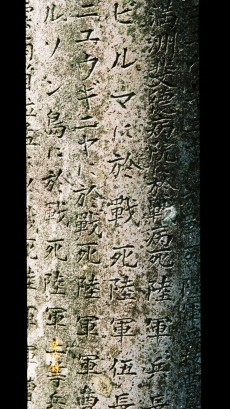

▼この旅で父が念願したのは、故郷のどこかにあるという戦没者慰霊碑を訪ねることだった。その中に次兄・良雄の名前が刻まれていると聞いていたからだ。かつては見渡す限りの水田だった故郷の風景は一変していた。父と姉妹はその慰霊碑を探して、住宅街を歩いた。そうして、神社の一角に慰霊碑を見つけた。慰霊碑は泥まみれになていて、刻まれた文字を判別することもできなかった。姉妹は、雑巾で丹念に、石を拭いて「良雄」の字を探った。

父が「もういい。」と姉妹に促した直後、叔母が、文字を発見した。ニューギニア、ルソン島、・・・・アジア各地で戦死した村の男達の名前の中に、「良雄」の名前があった。「昭和19年7月13日 ビルマで戦死・・・」 兄は出世して伍長になっていた。 父が「もういい。」と姉妹に促した直後、叔母が、文字を発見した。ニューギニア、ルソン島、・・・・アジア各地で戦死した村の男達の名前の中に、「良雄」の名前があった。「昭和19年7月13日 ビルマで戦死・・・」 兄は出世して伍長になっていた。

▼伯父の戦地での消息について、戦後まもなく戦友から連絡はあったものの、それ以外に父は何も情報を持っていなかった。一体、ビルマのどこで伯父はどのようにして亡くなったのか、兄の最期の日々、父は無性にそれを知りたがった。昨年の11月、病院から久しぶりに自宅に帰った夜、ふいに父は母に言った。「おい、今夜、良雄兄が来るから泊めてやってくれ。」 その次の日、父は意識を失い病院に運ばれ、逝った。

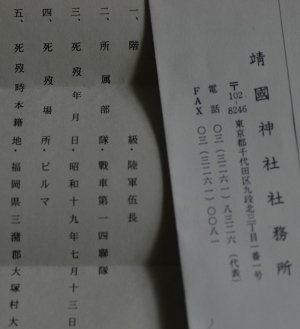

▼今年の夏、靖国神社を取材したディレクターが「靖国神社に合祀されているかは社務所に行けばすぐに調べてくれますよ。」と教えてくれた。さっそく、試しに伯父が合祀されているかどうか、社務所に行って聞いてみた。1週間後、結果が郵送されてきた。伯父が死亡したのは昭和19年7月13日、死因は「戦病死」 死亡場所はビルマ、合祀されたのは昭和29年10月17日、そして、ここで伯父が属していた部隊が戦車14連隊だと初めて知った。

▼なぜか私はこれまで、伯父が属していたのは31師団だと思いこんでいた。31師団はインパールの北、コヒマに入ってそこからインパールを攻略する予定でコヒマに進軍したが、後方支援がないために、師団長の英断により撤退を決意した。この撤退の途中、伯父はマラリアに罹って亡くなったと思いこんでいた。なぜそう思いこんだのか、分からないが、一時期、私はコヒマのことを調べ、その里にはモンゴロイドで日本人と同じ顔をした村人が住み、村には桜も咲くことを知って驚いた。まるで日本の里のようなその村では、今も日本語をしゃべる長老がいるという。村に滞在するわずかの間に、日本兵は学校を開き日本語を教えていたのだと聞いて胸を打たれた。そして、好奇心が強く人当たりが良かったという伯父が、桜の木の下で村人に日本語を教えている姿を私は勝手に想像したりしていた。しかし、靖国神社の記録で、伯父の属していた部隊が全く違っていたことがわかった。

▼戦車14連隊はインパールでどのように戦ったのか?幸運なことに、戦車14連隊の戦いぶりを作家・高木俊朗は「全滅」という作品の中で詳細に書き記している。インパール作戦の惨敗の主因は、牟田口軍司令官の構想の愚劣、用兵の拙劣にある。その暴挙の象徴が、沼沢と化した雨期の湿地帯の底に、日本軍のなけなしの戦車隊を投入させ全滅させたことにある。戦闘行動の常識として、高地を占めること最優先させることで、低地に入れば不利になることは明らかである。まして、世界一の多雨地帯のしかも雨期のまっただ中に、戦車を向かわせたのである。その無謀な戦闘を強いられた戦車14連隊の一員として伯父が従軍していたのだ。 ▼戦車14連隊はインパールでどのように戦ったのか?幸運なことに、戦車14連隊の戦いぶりを作家・高木俊朗は「全滅」という作品の中で詳細に書き記している。インパール作戦の惨敗の主因は、牟田口軍司令官の構想の愚劣、用兵の拙劣にある。その暴挙の象徴が、沼沢と化した雨期の湿地帯の底に、日本軍のなけなしの戦車隊を投入させ全滅させたことにある。戦闘行動の常識として、高地を占めること最優先させることで、低地に入れば不利になることは明らかである。まして、世界一の多雨地帯のしかも雨期のまっただ中に、戦車を向かわせたのである。その無謀な戦闘を強いられた戦車14連隊の一員として伯父が従軍していたのだ。

▼昭和19年の天長節(4月29日)までにインパールを攻略すると豪語していた牟田口軍司令官の言動は、5月に入ってますます常軌を逸していった。牟田口はまず部下の3人の師団長をいきなり更迭した。師団長の職は、明治憲法により、親補職となっている。これは天皇が自ら補佐の命を下される役職である。牟田口軍司令官は、陸相兼首相の東条大将と結託して、師団長を解任する正規の手続きをとらなかった。異常である。またインパール作戦をたてなおすためのあがき、あせりからか、牟田口は軍の攻勢重点をころころと変えていった。軍司令官の脈絡ない命令に翻弄されて、戦車14連隊はアラカン山系の山越えを強いられた。年間雨量世界一の豪雨地帯のしかも雨期である。山岳地帯は急斜面の上り下りが多く、戦車は難行し、故障が続出した。また、行動は夜間に限られ、一時間ごとに二十分の休止を必要とした。エンジン、操行装置の加熱を防ぎゴム輪の熱を冷まし点検するためであった。

▼牟田口の言動はますます常軌を逸してくる。「牟田口軍司令官のインパールに対する執着心は普通ではなかった。第15軍の司令部では、毎朝、全員を集めて、軍司令官が長々と訓辞をした。そのなかで、再三にわたって明言した。『自分は、このインパール作戦を成功させて、陸軍大将にならないかぎり、断じて還ることはしないのだ。』牟田口中将がこの作戦を強行したのは彼自身が陸軍大将になるためであったのだ。」(高木俊朗「全滅」より)

▼「牟田口軍司令官は退却兵の状況を見るために、馬に乗って近くの街道にでた。

衛兵司令の叢軍曹は、すぐに衛兵一名を連れて、後につづいた。

街道には、ウジにまみれ、ぼろきれのようになった兵隊が歩いていた。牟田口軍司令官は馬上から叫んだ。 『どこの兵隊か。停止敬礼をやれえ』

叢軍曹はおどろいた。もともと牟田口軍司令官は敬礼儀礼にやかましかった。その身辺を護衛する衛兵たちは、毎日のように、口うるさく、しかりつけられていた。・・・・牟田口軍司令官がこのようなことに口やかましかったのは、それが“軍紀粛正”のためだというのだった。

どなられた敗残兵たちは、うつろな目で見たが、なんの反応も示さなかった。

叢軍曹は腹をたてた。なんという血も涙もない男か、と思った。停止敬礼を命ずるよりもさきに、馬をおりて、いたわってやるべきではないか、と、叫びたかった。

その時、馬上の将軍は、さらに大声でどなりつけた。

『おれをだれだと思うか。おれは最高司令官だぞ』

牟田口軍司令官は背は低かったが、そのころも、肥って、つやつやとしていた。第十五軍の経理部長有田大佐に厳命して、この第一線でも、鶏と日本酒を必ず食事に出させていた。インパール作戦のなかも、ただひとりの肥った健康者であった。

汚物と悪臭にまみれた兵隊たちは、呆然として歩くだけだった。軍司令官は、その悪臭をさけて、まもなく馬を引き返した。」(高木俊朗「全滅」より)

「山中には春菊に似た草があった。兵達はそれを摘みあさって食い、“牟田口草”と名付けた。牟田口廉也中将の名をとったのである。食糧の補給を無視して、この大作戦を号令した牟田口将軍から与えられたものが、山中の野草にすぎないことへの恨みと憎しみをこめた名であった。」

(高木俊朗「全滅」より)

▼無謀な雨中の行軍の果てに伯父の戦車14連隊が、行き着いたのはインド内、インパールから十数キロ南の南北一キロ、東西五百メートルのすり鉢の底のような沼地、ニントウコンだった。こんなところに戦車を持ってきても何もできなかった。しかも英軍は連隊がたどりつくまでに三千以上の大軍を集めていた。盆地の街道上には、大型のM4シャーマン中戦車が姿を現した。これらはすべて、インドのカルカッタ方面から輸送機で空輸されてきた。輸送と補給の量と速度は桁違いであった。豪雨の中、雨の音に混じって雷鳴のような音が響く。英印軍陣地から、すり鉢のい底をめがけて一斉砲撃が行われる。砲撃の音がまるで山崩れの地響きのように響いた。 ▼無謀な雨中の行軍の果てに伯父の戦車14連隊が、行き着いたのはインド内、インパールから十数キロ南の南北一キロ、東西五百メートルのすり鉢の底のような沼地、ニントウコンだった。こんなところに戦車を持ってきても何もできなかった。しかも英軍は連隊がたどりつくまでに三千以上の大軍を集めていた。盆地の街道上には、大型のM4シャーマン中戦車が姿を現した。これらはすべて、インドのカルカッタ方面から輸送機で空輸されてきた。輸送と補給の量と速度は桁違いであった。豪雨の中、雨の音に混じって雷鳴のような音が響く。英印軍陣地から、すり鉢のい底をめがけて一斉砲撃が行われる。砲撃の音がまるで山崩れの地響きのように響いた。

インパール作戦開始の時、チャドウイン河を越えて進撃した戦車第十四連隊の戦車の数は、六十六両であった。途中の戦闘に傷つき、故障して、ニントウコンの第一戦にたどりついた戦車は、十四両、それも7月にはほぼ全滅状態だった。生き残っていた日本兵の数は百名あまり、そのほとんどが飢え瀕死の重傷を負い死線を彷徨っていた。

▼ニントウコンは、死体が放つ強烈な腐臭に包まれた。兵士のほとんど全員が下痢患者であった。汚物は至る所に排出され、雨と共にただよい流れた。兵士達は軍服を着たまま雨に打たれ泥と血と汗にまみれ壕に隠れていたため鼻につく悪臭を放ていた。シラミは増え、皮膚病が蔓延した。水浸しになった足の皮はむけて爛れた。

▼昭和19年7月5日、伯父はまだ地獄の沼で生きていた。マラリアはすでに発症していたのか?連日続く雨中の砲撃の中、壕の底であえいでいたにちがいない。この日、ついにビルマ方面軍は第十五軍に対し、インパール作戦の中止を命じた。しかし、この知らせは最前線の伯父の部隊には伝えられなかった。 ▼昭和19年7月5日、伯父はまだ地獄の沼で生きていた。マラリアはすでに発症していたのか?連日続く雨中の砲撃の中、壕の底であえいでいたにちがいない。この日、ついにビルマ方面軍は第十五軍に対し、インパール作戦の中止を命じた。しかし、この知らせは最前線の伯父の部隊には伝えられなかった。

▼伯父が亡くなったとされている7月13日、夜が明けると共に、上空を閉ざしていた濃い雨雲がうすれ、太陽の光が降り注いだという。雨期の最盛期としてはめずらしいことである。この日は、めずらしく、英軍の攻撃はなかった。あとでわかったことだが、この日、英軍は日本兵の塹壕の近くにグルカ兵を密かに送り込み全滅寸前の敵の様子を探っていた。そのため、砲撃を避けていたのだ。

▼ マラリアで高熱を出している伯父は動くことすらできなかった。連日、雨にうたれた体に久々に光が当たるのがせめてもの救いだった。まわりからはいたるところでうめき声が聞こえた。それも次第に衰え、つぎつぎに、息が絶えた。隣の仲間が死んでも、どうすることもできなかった。傷病兵を護送する自動車が出発していくのをぼんやり見ていた。取り残された兵士達がすすり泣く声がかすかに聞こえた。残された兵士の中には自爆用の手榴弾を握らされているものもいた。伯父は見捨てられた。決して「僕のことは構わないで行ってくれ。」などという美談はなかった。伯父は棄てられた。

▼車のエンジン音が消え入るのに合わせるように、意識がすーと遠くなる。なにもかもがこの腐りきった肉体から浮き出し幻影の中に溶け込んでしまいそうな眩惑に包まれる。その時、額に重い水滴が落ちた。続いてすぐに、夥しい数の鉛のような雨粒が容赦なく、肉体を再び泥沼地獄の底に突き落とした。と同時に、これまできいた事のない爆音が耳をつんざいた。そして、私の伯父は火炎地獄でひき裂かれて、一気に闇に落ちていった。

▼「そこで何がおこり、どのようなことがあったのか、南北一キロ、東西五百メートルのニントウコンのことは、そこにいた人々の記憶もうすれ、断片だけが残るようになった。そして、 最も苦労した下級者は真相を伝えず、一部の上級将校の虚構の作文が戦史として残されるかも知れない。人間の最大の不幸である戦争にして、なお、このようにあいまいな形で消え去ろうとする。 最も苦労した下級者は真相を伝えず、一部の上級将校の虚構の作文が戦史として残されるかも知れない。人間の最大の不幸である戦争にして、なお、このようにあいまいな形で消え去ろうとする。

だからこそ、戦争の真実は、書きとめ、書き残されなければならない。戦争に対して無知、無神経になれば、人間はまた、あの不幸と悲惨を繰り返すだろう。」

(高木俊朗) (つづく)

|