タワーの下をクルクル歩く

2005年12月24日

▼厄介な交渉事のためにタクシーに乗って赤羽橋に向かっていた。車窓の風景を見て、隣に座っていた同僚のM氏がふと呟いた言葉が重苦しい沈黙を押し開けた。「このあたりが、ALWAYSの舞台だと思うんだよね。」

それに瞬時に反応して身を乗り出すくらい、ALWAYSは、この師走、同世代の我々には共感を呼ぶ言葉になっている。M氏はこの赤羽橋界隈で少年時代を過ごしたのだと話した。。

▼師走に封切られた日本映画「ALWAYS〜三丁目の夕日〜」を私は練馬の映画館のナイトショーでみた。平日の夜の10時前、客席には私のような、所在ないくたびれたサラリーマンが、パラパラ座っていたる。私の斜め前に60才くらいの白髪の夫婦が腰掛けた。この映画は妻と観たかったが、メールで誘ったものの、友人と観ることになっているとあっさり断られた。まあ、そんなもんだろう。

▼漫画家・西岸良平がビックコミックオリジナルに「三丁目の夕日」(最初は別のタイトルだった気がするが)を連載しはじめたのは1974年、私が大学生の頃だった。地方から出てきたものの先の見通しもまったくたたず悶々としていた芋青年は、その甘酸っぱい郷愁にすぐにはまってしまった。「三丁目の夕日」の住民達がそのまま郷里の気の良い父や母、茶目っ気な弟の姿と重な った。「三丁目の夕日」の時代は昭和33年、日本が不安定ながら未来へ向かっての成長の手応えを感じ始めた時であろう。 私の父母も1年前の昭和32年の春、瀬戸内の港町に小さな書店を開いた。人の良い父は毎日、自転車に本を積んで配達に回った。母は明るく溌剌と店番をした。町を横断する国道2号線はまだ舗装されておらず、車が通るたびに土煙があがり、よく目にゴミが入った。私たちの家は国道の北側にあり、店は南側の港に近い場所にあった。幼稚園から帰ると私たち兄弟は踏切をわたって店に向かった。冬は店番台の練炭火鉢の横のダンボールの中に入ってシャッターが下ろされるのを待った。父と母は中国山地の里からやってきた若者達をすすんで雇った。皆、定時制高校に通いながら狭い我が家で肩寄せ合って暮らした。「三丁目の夕日」にでてくる人々は、そんな当時の暮らしのにおいを満載していた。近くに山も見えない、荒涼とどこまでも続く平野と、大勢いても皆が無関心でまるでモノのようにしか見えない東京風景の中で、「三丁目」という仮想の町の存在はやりきれない郷愁とともに全身に染みわたった。 った。「三丁目の夕日」の時代は昭和33年、日本が不安定ながら未来へ向かっての成長の手応えを感じ始めた時であろう。 私の父母も1年前の昭和32年の春、瀬戸内の港町に小さな書店を開いた。人の良い父は毎日、自転車に本を積んで配達に回った。母は明るく溌剌と店番をした。町を横断する国道2号線はまだ舗装されておらず、車が通るたびに土煙があがり、よく目にゴミが入った。私たちの家は国道の北側にあり、店は南側の港に近い場所にあった。幼稚園から帰ると私たち兄弟は踏切をわたって店に向かった。冬は店番台の練炭火鉢の横のダンボールの中に入ってシャッターが下ろされるのを待った。父と母は中国山地の里からやってきた若者達をすすんで雇った。皆、定時制高校に通いながら狭い我が家で肩寄せ合って暮らした。「三丁目の夕日」にでてくる人々は、そんな当時の暮らしのにおいを満載していた。近くに山も見えない、荒涼とどこまでも続く平野と、大勢いても皆が無関心でまるでモノのようにしか見えない東京風景の中で、「三丁目」という仮想の町の存在はやりきれない郷愁とともに全身に染みわたった。

▼映画にはさほど期待していたわけではない。西岸良平の漫画に出てきそうなまん丸い笑顔で、70年代の私の前に現れたj女性(それが今の女房なのだが)と一緒に観るのもおつなもんだとふと思ったのだが、そんな唐突な申し入れはあっさり却下された。現実とはそんなもんだ。 ▼映画にはさほど期待していたわけではない。西岸良平の漫画に出てきそうなまん丸い笑顔で、70年代の私の前に現れたj女性(それが今の女房なのだが)と一緒に観るのもおつなもんだとふと思ったのだが、そんな唐突な申し入れはあっさり却下された。現実とはそんなもんだ。 というわけで、一人、ポップコーンのLサイズをそおっと抱えて席に腰掛けたのだが、この映画、想像以上の傑作だった。まず、その装置に恐れ入った。昭和33年、人々の暮らしの真ん中に、東京タワーが建設されていく。その建設途上のタワーがそのころの日本人のひたむきさをすべて象徴していた。2時間の物語の中で、タワーは見事に完成されていく。そして、若き山崎貴監督(1964年長野県生まれ)が渾身の情熱をこめて描き上げる、当時の町の暮らし。看板の一枚一枚、機関車のプレート、扇風機一台にまで、郷愁とあこがれを注ぎ込んだ。そのシーンの一つ一つが折り重なって、そこに観ていたのは、貧しかったが、優しい父と、華やかな母と、茶目っ気たっぷりの弟と、泣き笑いながら店が大きくなることを夢見た、あの時代の郷里だった。仮想と現実の狭間でジーンとしていると、すすり泣く声が聞こえてきた。前に座っている老夫婦がそろって泣いていた。 というわけで、一人、ポップコーンのLサイズをそおっと抱えて席に腰掛けたのだが、この映画、想像以上の傑作だった。まず、その装置に恐れ入った。昭和33年、人々の暮らしの真ん中に、東京タワーが建設されていく。その建設途上のタワーがそのころの日本人のひたむきさをすべて象徴していた。2時間の物語の中で、タワーは見事に完成されていく。そして、若き山崎貴監督(1964年長野県生まれ)が渾身の情熱をこめて描き上げる、当時の町の暮らし。看板の一枚一枚、機関車のプレート、扇風機一台にまで、郷愁とあこがれを注ぎ込んだ。そのシーンの一つ一つが折り重なって、そこに観ていたのは、貧しかったが、優しい父と、華やかな母と、茶目っ気たっぷりの弟と、泣き笑いながら店が大きくなることを夢見た、あの時代の郷里だった。仮想と現実の狭間でジーンとしていると、すすり泣く声が聞こえてきた。前に座っている老夫婦がそろって泣いていた。

▼車窓に映る東京タワーを観ながら、映画「ALWAYS〜三丁目の夕日〜」を語ったM氏は、私より2才年上の昭和26年生まれだ。映画の中で、町を走る少年達はまさにM氏である。赤羽橋界隈で育ったM氏は、東京タワーが出来上がっていく日々のことをはっきり記憶している。それはまさに映画の通りだった、と3丁目からやってきたM少年はいきいきと町の様子を語ってくれた。

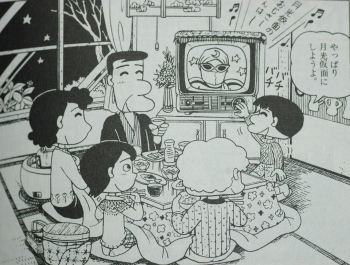

▼この「3丁目の夕日」の話、厄介な交渉が控えていた先方の会議室でも、なんの拍子か話題に上った。聞けば、先方の社長は私と同じ昭和28年生まれ、やはり、その映画に格別の思いを持っていた。映画の中にテレビが初めて家にやってきた日のエピソードがあった。昭和28年はテレビの放送が本格的に始まった年、我々はテレビの申し子だという自負がある。私が初めてテレビを観たのは、同じ棟続きの隣の家、エイちゃんの家だった。三菱のテレビだった。ブラウン管の前の幕をエイちゃんが丁寧に上げて上映会が始まるのが常だった。私は野球の中継でいつも疑問に思うことがあった。打者やピッチャーの表情は鮮明に写るのに、後ろの観客の表情はいつもぼけている。なぜ?エイちゃんやその友達に訊ねたが、兄貴分たちに笑い飛ばされた。同じ年齢のY社長の家は恵まれてようで、家にはテレビがあり、近所の人が観にやってきたそうだ。電話もあり、よく取り次ぎのために近所に走った、という思い出も披露してくれた。共通した思い出がある我々の世代は幸せなのかもしれない。携帯電話、パソコン、ゲーム、多チャンネルテレビ・・・・それぞれが自分の興味をどこまでも深く追求できる時代になった。すばらしい文明進化である。しかし、一方で隣のこともわからない、バラバラの世界ができあがってしまった。「もう一度、家で一番大きなテレビの前にみんなで集まって、ワイワイガヤガヤする風景を取り戻したい。」 M氏が熱く静かに語った。確かにそれは私たちの初心である。通信と放送の融合などが浅く、やかましく、場当たり的に連呼される中で、もう一度、取り戻したい原点である。横でY社長も大きくうなずき、なんとか、折衷案を求めて、本題に入った。

▼それから2週間後、私は東京タワー界隈を歩いた。タワーを時計の針に見立て、その下を半日かけてぐるっと回るイベントを密かにたて、実行に移した。東京タワーについては、今年、もう一つ、印象的な作品に出会った。高知に住む弟から薦められて読んだ、リリーフランキー作の「東京タワー〜オカンとボクと、時々、オトン〜」。読書家で、生涯“本屋”を貫いている弟の、時代をつかみ取るアンテナ・センスには常々、敬服している。弟が並べる書棚はいつも楽しく奥深い。本当に本が好きな人が手塩をかけて品揃いしている、という熱気に溢れている。今年も弟は、いろいろ本を薦め、ある時は送りつけてくれた。別冊文芸「色川武大」(河出書房)「我拗ね者として生涯を閉ず(本田靖春)」「編集とは何か」(粕谷一希など)「国家の罠」(佐藤優)」・・・そして夏の終わりにこんなメールが寄せられた。 ▼それから2週間後、私は東京タワー界隈を歩いた。タワーを時計の針に見立て、その下を半日かけてぐるっと回るイベントを密かにたて、実行に移した。東京タワーについては、今年、もう一つ、印象的な作品に出会った。高知に住む弟から薦められて読んだ、リリーフランキー作の「東京タワー〜オカンとボクと、時々、オトン〜」。読書家で、生涯“本屋”を貫いている弟の、時代をつかみ取るアンテナ・センスには常々、敬服している。弟が並べる書棚はいつも楽しく奥深い。本当に本が好きな人が手塩をかけて品揃いしている、という熱気に溢れている。今年も弟は、いろいろ本を薦め、ある時は送りつけてくれた。別冊文芸「色川武大」(河出書房)「我拗ね者として生涯を閉ず(本田靖春)」「編集とは何か」(粕谷一希など)「国家の罠」(佐藤優)」・・・そして夏の終わりにこんなメールが寄せられた。

「 最近、リリー・フランキーの『東京タワー』」( 扶桑社刊)という本を読みました。

しばらく,余韻が残っていました。親父さんが亡くなった時、なぜ自分は、その体にしがみつき,泣き崩れることができなかったのだろうか、なぜいつも感情をストレートに表すことができないのか、そんなことを近頃よく考えます。・・・・」

さっそく書店で手に入れ一気に読んだ。深夜の布団の中で久々に泣いた。母を、そして父を思う作者の素直な気持ちの吐露に、心が震えた。この本は、およそ私が何を読んでいるかなどには無関心な家族にも意外な連鎖を呼んだ。数日後、妻が読み始め、続いて次男が読んだ。妻の話では次男は読後、「親孝行しないといけないと思った。やばい。」と言っていたという。今回、この日記に書き残すために、本を探したが見つからない。次男に確認すると、「悪い悪い、友達に貸した。」とのこと、連鎖は今も続いているようである。 さっそく書店で手に入れ一気に読んだ。深夜の布団の中で久々に泣いた。母を、そして父を思う作者の素直な気持ちの吐露に、心が震えた。この本は、およそ私が何を読んでいるかなどには無関心な家族にも意外な連鎖を呼んだ。数日後、妻が読み始め、続いて次男が読んだ。妻の話では次男は読後、「親孝行しないといけないと思った。やばい。」と言っていたという。今回、この日記に書き残すために、本を探したが見つからない。次男に確認すると、「悪い悪い、友達に貸した。」とのこと、連鎖は今も続いているようである。

▼りりー・フランキーは人々の心模様のうねりを、東京タワーを軸にして回る独楽に例えた。そして折々、挿入されるタワーの描写が心に残った。作者がオカンと共に過ごしたビルはどこにあるのか、オカンが入院して逝ったタワーの見える大学病院とは慈恵医大かな、など気になったりした。そんな折りに、「always」を観て、ますます、独楽のようにタワーの回りをクルクル回ってみようと思った。

▼別に、「東京タワー」の舞台を探し回ったわけではない。ただ、所在なく夕方のタワー界隈を歩いた。その中で撮った写真を並べてみる。順不同、時系列は無視してほしい。

▼上の写真はたそがれ、タワーの南の商店街。回りに、次々と高層ビルが建ち並び、タワーはすっかり低くなってしまった。そのタワーをさらに見上げるこの古い商店街は海の底のようだ。おそらく昭和の時代は活況を浴びたであろうその通り には、イブだというのに人影はなかった。それでも、その雑然とした生活臭の向こうにくっきり浮かび上がるタワーが気に入った。通りに手書きの看板が立っていた。「眺望を奪うな!」もはや商店街から見えなくなったタワーに対する哀惜の声が聞こえてきそうだ。女優の森光子さんの話を思い出す。森さんはタワーができた年に女優になった。だからタワーとは同級生だと思う。東京では何度か住まいを変えたが、そのたびに東京タワーが見える場所を選んだ。タワーと一緒に、東京での暮らしを歩んできた、という思いがある。それと同じものが、この商店街で古くから店を出してきた人々の間にもあるに違いない。 には、イブだというのに人影はなかった。それでも、その雑然とした生活臭の向こうにくっきり浮かび上がるタワーが気に入った。通りに手書きの看板が立っていた。「眺望を奪うな!」もはや商店街から見えなくなったタワーに対する哀惜の声が聞こえてきそうだ。女優の森光子さんの話を思い出す。森さんはタワーができた年に女優になった。だからタワーとは同級生だと思う。東京では何度か住まいを変えたが、そのたびに東京タワーが見える場所を選んだ。タワーと一緒に、東京での暮らしを歩んできた、という思いがある。それと同じものが、この商店街で古くから店を出してきた人々の間にもあるに違いない。

▼商店街の歩道に小さな鉢が並んでいる。その枝々や竹竿に赤い靴下やサンタクロースがつり下げられている。その古い通りの紅一点をタワーと絡めて撮りたかったが、ビルに邪魔されて、どうしてもスポットが見つからなかった。 ▼商店街の歩道に小さな鉢が並んでいる。その枝々や竹竿に赤い靴下やサンタクロースがつり下げられている。その古い通りの紅一点をタワーと絡めて撮りたかったが、ビルに邪魔されて、どうしてもスポットが見つからなかった。

▼下町風情とタワーのコンビネーションを求めて、閑散とした商店街を歩いた。と、その時、向かいのシャッターが開いて、初老の男性がマイクを持ってしゃべりはじめた。

「皆さん、麻布警察からのお知らせです。最近、夕方、不審な男が町をうろついています。空き巣のための下見をしている恐れがあります。ご注意ください。」

マイクの声が夕刻の商店街に響き渡った。明らかに通りを挟んで反対側にいる私を意識しての声だった。背筋がぞくっとして緊張が体を走った。なんと言い訳をすればいいのか。何を考えている、お前は何も悪いことをしていない、ただ、タワーを撮っているだけではないか、堂々としていればいいのだ。ああ、ここも不審と疑心暗鬼に溢れた東京だ。何を言っている、これだけ空き巣や強盗が横行するご時世だ、不審がられる行動をするお前が悪い・・・・

平静を装って、あえて、マイク男の前を通って、この商店街を抜け出した。

▼東京タワーの下にクルクルまわるかざぐるまを見たのは、西日が射し込むたそがれ時だった。

タワーの東下の増上寺。これまで何度か入ったことはあるが、境内の一角に千体以上の水子地蔵があることは知らなかった。タワーを中心にして、常にタワーが視野に入る場所を歩いていると、この「西向き地蔵」の群れのあるスポットにたどり着いた。タワーをバックに整然と西に向かう無数の地蔵の風景は壮観だった。タワーから何か啓示のようなものが発信されているようにも思えた。

▼それぞれの地蔵の前には、かざぐるまが差し込んである。時折、寒い木枯らしが吹き寄せると、かざぐるまが一斉にクルクルとまわった。それがとてもむなしく切ない。絵馬といっていいのか、木札の束が奉納されていた。そこにはわが子をこの世に送り出すできなかった若き親たちの切実な声が刻まれている。

「君が生きることができた時間はすごく短かったけど、俺たちに大事なことを気付かせてくれたから、君の命は絶対に意味があったものだと思うんだ。誇りに思います。安らかに眠ってください。」

「二人とも幸せにしてあげることはできなかったけど、私のおなかの中にいてくれて本当にありがとう。ママが大好きだったパパ達の子だよ。だから二人のこともずっと愛しています。ずっずっと忘れないよ。」

「ママはもっと強くなるからね。あなたがちゃんと安心して生まれてこれるように。天国でムクとチャックと遊んでてね。また逢える日まで。」

「あなたのパパがここに一人で来れる暇はないと思うけど、いつか来てくれるとママは信じています。あなたを裏切ってしまったパパとママだけど、ずっと忘れないから。パパを守ってください。どうしようもないパパだけどほんとうはやさしい人です。勝手なことだけどごめんね。ごめんね。また来ます。」

▼クルクル回るかざぐるまは、まるで何かの意志を持っているようで切なくもあり、時に愛くるしい。東京タワーの影がが時計の針のように大きく一日を巡るように、かざぐるまは、若い親たちの懺悔と後悔ともどかしさと切なさを風に乗せて、いつまでも地蔵のそばで回り続ける。

▼気がつけば、今日はクリスマス・イブ。カメラを持って歩いているせいか、タワーの下で、シャッターを切ってくれといろんなカップルから頼まれる。タワーの真下に来れば来るほど、当然ながら観光客が多い。地方の柔らかな空気がそこにありほっとする。初老のカップルにシャッター押しを頼まれた。秋田からやってきたという。その人なつこい二人の笑顔に魅せられた。昔、二人は東京に働きにきている時に知り合った。30年ぶりの東京タワーだという。息子夫婦のところを訪ねた後、今夜はタワーの下の宿で泊まって、明日、帰る。このところの大雪が心配だ・・・・。

▼ライティングしたタワーをバックに二人の顔がはっきり写るように、苦心していると、「だいじょうぶよ。どうせ、姥桜だからね。」

二人の笑顔が素敵だった。

|