壮大な引き算 〜松林図屏風との対面〜

2006年1月1日

松(まつ) Pinus

マツ科マツ属

100種類あるが、主として北半球全域に分泌する。日本には6,7種類が自生している。海岸近くにはクロマツ、内陸部にはアカマツ、この二種類以外にゴヨウマツ(関西以西の山地)、キタゴヨウ(北海道から本州中部山地)、チョウセンゴヨウ(本州中部山地と四国の一部や朝鮮、中国東北部)に分けられている。枝には長枝と短枝があり、ごく短い短枝は二本の 葉の付け根に存在する。花言葉は、慈悲・不老長寿・永遠の若さ・勇敢、長い期間・長持ちする感情(仏)。松(樹)の花言葉は、あわれみ・同情・不老長寿(東洋)。 葉の付け根に存在する。花言葉は、慈悲・不老長寿・永遠の若さ・勇敢、長い期間・長持ちする感情(仏)。松(樹)の花言葉は、あわれみ・同情・不老長寿(東洋)。

▼クロマツの大木が、厳しい寒風に晒されて揺れている。故郷、山口県防府市の毛利庭園に一際高く、聳える古い松の木の下、その一瞬の風をカメラに閉じこめたいと思うが、素人の腕には手に負えない。松の木の迫力を伝える風景写真にたどり着くまでには、まだまだ歳月が必要なようだ。

▼寒風を受け止め、猛々しくそびえ立つ松の木の風姿を見事にとらえてみせたのは、桃山時代の絵師、長谷川等伯であろう。一気呵成に書き殴った荒い筆遣いの直線群は、濃い墨、薄い墨の絶妙なバランスによって、風のざわめきの中に揺れる松の存在を唖然とするほどのリアリティで、浮き上がらせた。

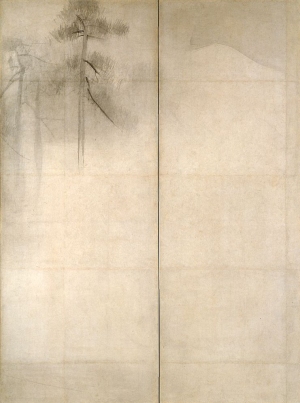

長谷川等伯・作・「松林図屏風」(国宝)。屏風に描かれているのは、数本の松だけで、背景はほとんど描かれていない余白である。驚くほど、簡素な屏風だが、この水墨画が今、日本美術の最高峰とされている。

▼昨年の暮れ、上野の国立博物館に、「松林図屏風」を見に行った。3年に一度、公開されるという屏風の前にしばらく座ってぼーっとしてみたい、と以前から思っていた。胸はずませて、展示場にたどり着いたが、すでに先客であふれ、たった一つ置かれた長椅子には数人がじっと座って動く気配はない。それぞれが、松林の間の大きな余白に溶け込んでしまったように屏風に対面しながら物思いにふけっている。

▼2000年に放送されたNHKスペシャル「しずかなる絵〜国宝・松林図屏風〜」は、作家・五木寛之、能楽師・梅若六郎、日本画家・加山又造らが、屏風と対面し、静寂の中でそれぞれの言葉をぽつりぽつりと置いていくという、味わい深い秀作だった。

「・・・・ものすごく不思議な絵だ。・・・・・自分がどんどん限りなく自由になっていくような、狭い世界から広い世界に開放されていくような・・・・・、なんとも言えない湿った重い空気の中で、あるようでもなく、ないようでもある、霧の中に溶け込んで隠れて消えていきそうでありながら、実は絶対にその存在が溶けたりはしない、しっかりした重いもの・・・・。すごく、いい気持ちになる。自分の心の中のモヤモヤとしたものが、この絵の中のしめった空気と共にすーっと溶けて、モヤや霧や、そうしたものといっしょに流れ出していくような、そんな気持ちがする。」(五木寛之)

「年をとったらこういう能を舞ってみたい。・・・・・例えば、能の面、装束をつけて非常に煌びやかな演目があったとします。しかしそれが目につくようではまだまだです。それが全部消えて無駄のない、墨だけで表現できるようにならないとだめ。これを拝見していると、変な言い方かもしれないけど、″間がいい″というか、ずうっと彼が考えていたものが、自然にこの″余白″になったに違いないと思える。例えば、能の中でも小鼓の″ポン″という“間”ーー名人の演奏される”間”はじつに心地よい、邪魔にならない、素直に響く、極端にいうとあとに残らない。どういうふうに打ったか、あとに残らない。・・・・・“無”“無心”というが、それは一瞬のことだと思う。等伯が筆を運んだ時に、瞬間だけ“無”になっている。描いていない時はいろんなことを考えていると思う。ただ、筆を運んだ時に “無”になっている。極端に言うと、能も“余白”の芸、何もせずにいる時間、空間を大事にする。その“余白”はただ単に空いているだけでなくいろんなものが詰まっている。″余白″は残すというより、描きたい気持ちをおさえる。何もしない時はただ何もしないのではなく、いろんな動きが中にある。こう拝見していると“余白”からいろんなものがその時々に見えてくる。」(能楽師・梅若六郎) “無”になっている。極端に言うと、能も“余白”の芸、何もせずにいる時間、空間を大事にする。その“余白”はただ単に空いているだけでなくいろんなものが詰まっている。″余白″は残すというより、描きたい気持ちをおさえる。何もしない時はただ何もしないのではなく、いろんな動きが中にある。こう拝見していると“余白”からいろんなものがその時々に見えてくる。」(能楽師・梅若六郎)

「おそらく、いまある、ありとあらゆる日本画の中で、ある意味では一番現代的な絵だと呼べるような気がするほど、この絵は今の時代にピタッとくる。残像というのかな、ひとつ残像が残っている間に次に行く動画と同じ効果をこの絵は持っている。濃い墨と、少し薄い墨と、ほんとうにあるかないか分からない薄い墨が絶妙に溶け合い、すごくやわらかな、しっとりとした、これぞ日本の水墨という優しい情緒感を出している。深い霧にぬれる松林、梢をわたるかすかな風の音。この絵の前にくると、ただシーンという音がある。屏風の中で、命がざわめいている。」(日本画家・加山又造)

▼長椅子の端が、ひとつ空いた。腰掛けてみる。隣の男が溜息ついた。それにつられて咳がでた。そしてしばらく空っぽになった。

▼能登国七尾から上洛した時、長谷川等伯は30歳を過ぎていた。すでに妻子がいた等伯は、なりふりかまわずあらゆる人脈を利用して成り上がった。そして、20年後の52歳の時、念願の大事業を手がけた。依頼主は、最高権力者・豊臣秀吉だった。秀吉の長子鶴松を弔う寺を 建てるにあたり、障壁画を依頼されたのだ。等伯は一門を総動員し、もてる力のすべてを発揮した。楓図壁貼付(1593年、左の絵)。金字に鮮やかな色彩を重ねた金碧画の手法を駆使して、紅葉を、秀吉が最も好む豪華絢爛な画風で描きあげた。 建てるにあたり、障壁画を依頼されたのだ。等伯は一門を総動員し、もてる力のすべてを発揮した。楓図壁貼付(1593年、左の絵)。金字に鮮やかな色彩を重ねた金碧画の手法を駆使して、紅葉を、秀吉が最も好む豪華絢爛な画風で描きあげた。

▼等伯の後ろ盾となったのは千利休である。等伯が京で足がかりとした本法寺の住職が、堺の生まれだったために彼を通じて千利休と知り合った。利休は狩野派の権勢を快く思っていなかったともいわれ、等伯が宮中や秀吉関連の障壁画の仕事につけるように働きかけたともいわれている。

▼権謀述数、野望渦巻く都で豪華絢爛で賑やかな障壁画を多産した等伯の作品の中で、松林図屏風は、異色の水墨画である。この絵は、千利休が秀吉に疎まれ切腹した2年後に描かれたとされている。利休が追究した“わび・さび”の世界は、秀吉が追い求めたものと対極的にあった。秀吉の黄金の美学と、飾りを捨て去った、利休の“わび”の美学・・・・・等伯は“楓図”とはあまりにも対照的な墨絵をどのような心境で描いたのか?

▼年表を見る。千利休が没したのは1591年。この年に、秀吉の愛児・鶴松が死去。鶴松を弔う祥雲寺が着工される。92年、等伯は「松に秋草図屏風」という秀吉好みの黄金の障壁画を完成される。推測する。この頃、等伯は、怯えるように、何かせき立てるように、秀吉が愛でる豪華絢爛な桃山文化の頂点をきわまるために過剰な筆を走らせた。それは、秀吉に反した千利休と自分との関係断絶を秀吉に誇示するための壮大なパフオーマンスではなかったのか。師の利休を死に追いやった秀吉に、最も近づいていく。祥雲寺障壁画「楓図壁貼付」が完成したのが93年、

この黄金の障壁画を秀吉に献上した直後、等伯の息子、久蔵が突然、死去している。

▼NHKスペシャル「しずかなる絵〜国宝・松林図屏風〜」の中で作家・五木寛之はこう分析している。

「僕は等伯の心の中を想像する。能登からはるばる都にのぼって、都の華やかな社交の場の中 に出入りして、大名や将軍、大きな自社仏閣の仕事、華麗で華やかな仕事をしながらも、等伯の中には、もう一面、雪の深い能登の風物、原風景が消えずに残っていた。少年のころから20歳代、30歳代のはじめのころまで行き来していた、湿った風の吹く日本海沿岸の松林、その松林の中には人工的なものはなにもない、豪奢な館もないし人間たちの醜い権力抗争もない、そういう物質的なもの人工的なもの、風俗的、都会的なもの、そういうものがなにもない風景、それが等伯の心の中で点滅していた原風景だと思う。こういう絵を描かなければ、長谷川等伯という人は精神上のバランスがとれえなかったとおもう。この絵を描く必然性があったし、この絵を描くことで、芸術家としての彼も人間としての彼も救われることがあったのだろうと思う。」 に出入りして、大名や将軍、大きな自社仏閣の仕事、華麗で華やかな仕事をしながらも、等伯の中には、もう一面、雪の深い能登の風物、原風景が消えずに残っていた。少年のころから20歳代、30歳代のはじめのころまで行き来していた、湿った風の吹く日本海沿岸の松林、その松林の中には人工的なものはなにもない、豪奢な館もないし人間たちの醜い権力抗争もない、そういう物質的なもの人工的なもの、風俗的、都会的なもの、そういうものがなにもない風景、それが等伯の心の中で点滅していた原風景だと思う。こういう絵を描かなければ、長谷川等伯という人は精神上のバランスがとれえなかったとおもう。この絵を描く必然性があったし、この絵を描くことで、芸術家としての彼も人間としての彼も救われることがあったのだろうと思う。」

「 僕は自分に関して考えて見ますと、ひじょうに貪欲に、ありとあらゆるものを手にしてみたいという好奇心の塊のような欲望過剰な部分と、いろんなものを捨てたいという気持ちと、その両方の気持ちの中に引き裂かれて、その統一がとれずに混乱しているのが自分。ものを捨てたいとおもいながらいろんなものが入ってくるという暮らしの中で、もっとシンプルに生きたい、もっと簡素に生きたい、という気持ちがずうっと自分の中にある。乾いた心がなにかそのような湿気を求めている。この松林図屏風を見ることで、自分の中に、まるで砂礫の荒野のように乾ききった空気の中に、なにかとても冷たい、気持ちのいい水が注ぎ込まれるような、生き生きとした感じを受けたことが、一番の収穫だった。」

▼金碧の輝きにあふれた「楓図壁貼付」は桃山時代の本流をゆく揺るぎない作品だ。過剰に筆を重ねつづけ確立した頂点の極みで、等伯はそれとは全く対極にある「松林図屏風」を描き上げる。何の飾りもない、簡素な水墨画。推測する。「楓図壁貼付」の完成直後、等伯は息子、久蔵を失った。それが引き金となって、これまで抑えていた師・千利休への追慕の情が堰を切ったようにあふれ出て、筆をとった。秀吉と対局にある境地に殉じていった利休への哀惜と息子を失ったつきせぬ喪失感が水墨の筆をとらせたにちがいない。そして,静寂の中で、余白に利休と息子・久蔵と故郷、能登・・・と通り過ぎていった時間と空間をめまぐるしく重ねながら、次の一瞬、等伯は一本の松をたたきつけるように書きなぐる。そして再び、余白の中に溶け込んでいく・・・・

等伯の「壮大な引き算」が作用した屏風は、生まれ出た瞬間から、余白の中に常に静水を注ぎ込みながら、今なお瑞々しく流転している。

▼咳が聞こえ、はっとして目をあけた。いつのまにか、眠っていた。ほんの1分のことかもしれない。いや、しばらく眠っていたかもしれない。少し気まずくなって長椅子を離れた。

すぐに男が腰掛けた。

|