ピアノ調律師

2005年11月22日

▼今年の夏、すえもりブックスが、また、心に残る絵本を送り出した。

「ピアノ調律師」 (作者:M・B・ゴフスタイン、訳者:末盛千枝子)

晩秋の陽光を受け、

公園のベンチに落ち着き、ゆったりと読んだ。

▼ピアノ調律師ルーベン・ワインストックは、2年前から小さな孫娘のデビーと暮らしている。どういう訳があったのか、息子夫婦が亡くなったために、急にデビーを引き取り育てることになったのだ。毎朝、ルーベン・ワインストックはベッドを抜け出すと台所に行って、流しにお湯をだし、顔を洗い、ひげを剃り、こんろの上に、青と白の小さなほうろう鍋と、黄色いコーヒーポットをかけ、お湯をわかす。・・・そうして、二階ヘ。二階ではデビーがあたたかそうな青い毛布の中にくるまって寝ている。

「デビー、朝だよ。デビー」

細長いふくらみは、毛布の中でまるい山になりました。

「起きなさい、デビー!」

「フフフフーン」毛布の中の小さな生きものが歌いだしました。

「フフフフーン」

ミスター・ワインストックもすこし低い声で、「フフフフーン」と歌いました。「フフフフーン。デビー、おまえは今日、半音高いようだよ。」

すると、デビーはベッドから飛び起きて、ピンク色の長いパジャマのまま下の部屋にかけ降り、ピアノの鍵盤の真ん中の「ド」の音をたたいてみました。ド!ド!「本当だ!おじいちゃんの言うとおりだわ!」そう言って、デビーは台所に行って流しで顔を洗い、歯を磨きました。

▼デビーは調律師の仕事が大好きだ。いつもルーベン・ワインストックの横でじっと見ている。

ルーベンはデビーにピアニストになってほしい。ピアノを教えているがデビーはあまり関心を示さない。。ドビッシーの「夢」、もう3週間も練習しているが、一向にうまくならない。やっぱり、デビーはルーベンのような調教師になりたい、と思っている。

▼ある日、ルーベンがデビーを連れてコンサートホールのグランドピアノを調律に行くと、そこには思いがけず著名なピアニストで旧友のアイザック・リップマンがいた。「君のおじいちゃんは世界一のピアノ調教師なんだよ。だからおじいさんを大切にしてくれるね。」とリップマンはデビーに話しかけた。今宵、ホールで演奏する旧友のために、ルーベンはさっそく調律に入った。が、その時、はっと思い出した。近所のパールマンさんの家のピアノを調教することになっていたのだ。ルーベンはデビーに頼んだ。「調教するのは明日にできないか、行って聞いてみてくれないか。」 ▼ある日、ルーベンがデビーを連れてコンサートホールのグランドピアノを調律に行くと、そこには思いがけず著名なピアニストで旧友のアイザック・リップマンがいた。「君のおじいちゃんは世界一のピアノ調教師なんだよ。だからおじいさんを大切にしてくれるね。」とリップマンはデビーに話しかけた。今宵、ホールで演奏する旧友のために、ルーベンはさっそく調律に入った。が、その時、はっと思い出した。近所のパールマンさんの家のピアノを調教することになっていたのだ。ルーベンはデビーに頼んだ。「調教するのは明日にできないか、行って聞いてみてくれないか。」

▼デビーは元気よく粉雪が舞う表に飛び出した。その時、すでに心に決意していた。「パールマンさんのピアノを自分で調教するわ。」 一旦、家に戻って、ルーベンの使い古した道具を引っ張り出しパールマンさんの家に向かう、デビーの健気で溌剌とした仕草が清々しい。

▼いつまでたっても、デビーは戻ってこない。心配したルーベンは、ピアニストのリップマンとデビーを探しに表にでる。道すがら、ルーベンはリップマンに、亡き息子夫婦が遺したデビーをいかに大切に育てたいかを切々と語る。ルーベンはデビーに調教師なんかよりもピアニストになってもらいたかった。▼その時、パールマンさんの家から、ピアノを調教する音がきこえてきた。大胆にもデビーが調律をしている。二人は、ピアノの調律をしたくてたまらないデビーの気持ちをあらためて知る。それでも、ルーベンはこうもらす。「やはりあの子には調律師よりも、もうすこし良い仕事に就いてもらいたいのです。」 そんなルーベンにアイザック・リップマンがく語りかける。 「ルーベン、人生で自分の好きなことを仕事にできる以上に幸せなことがあるかい?」

リップマンは、デビーに調律の道具一式を贈ることを約束し、いつか必ず自分のピアノを調律してくれるようにと約束させる。

そして、この物語は、再び、二人の日常の描写で終わる。

今では、デビー・ワインストックは、毎朝目が覚めるとベッドから跳ね起きて、下の台所の流しに行くと、顔を洗い歯を磨きます。青と白のほうろう鍋と、黄色いコーヒーポットにお湯を沸かし、テーブルの上に青いお皿と、オレンジ色のお皿と・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・それがすむと、おじいさんを起こしに行きます。そしておじいさんの部屋のドアの前で「フフフフーン」と歌います。すると中からミスター・ワインストックの声が全く同じ音程で「フフフフーン」と返ってきます。

「フフフフーン。今朝はふたりとも調子がいいようだね。デビー」

デビーは、真新しい音叉をケースから取り出してひざで鳴らすと、耳のそばに持ってきました。「そうねルーベンおじいちゃん!」デビーはそう言うと二階に上がっていき、ルーベン・ワインストイックが起きてくるまでの間に、着替えをすませ、ベッドを直します。

私はなにより、この肩の力を抜いた、オープニングとエンディングの風景が好きだ。自分の好きなことを、力まずにごく何気ないリズムのなかで全うできたら・・・・。

▼ 「中年の男の人が楽しんでくれるような絵本が創りたい。」というのが、すえもりブックスのめざすところだという。「ピアノ調律師」は、晩秋の公園のベンチで、少なくとも一人の中高年の心をとらえた。自分の仕事のことで、「転換点にいるなあ。」と思うことの多い最近の自分には「人生で自分の好きなことを仕事にできる以上に幸せなことがあるかい?」という問いかけは、大きな励みに聞こえる。「好きなことを、自分にできることを精一杯やるだけだ。自分の好きなことを仕事にできる以上に幸せなことはない」 いいタイミングでありがたい絵本に出会った。元気をもらった。

▼「ピアノ調教師」の訳者は末盛千枝子さんである。末盛さんは「すえもりブックス」の代表でもある。「人生で自分の好きなことを仕事にできる以上に幸せなことがあるかい?」というメッセージは彼女が自分自身に投げかけた言葉のように聞こえる。そして、この言葉は、彼女の夫、末盛憲彦氏が天国から妻に渡した問いかけのようにも聞こえる。

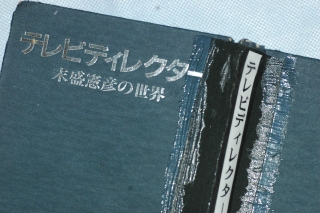

▼夏、私は図書室で偶然、一冊の古びた本を手にした。「テレビディレクター 末盛憲彦の世界 」 本は私家版となっており、著者は末盛憲彦 発行者は末盛千枝子、発行日は昭和59年8月10日(氏の一周忌)となっていた。多くの人に読まれてきたのだろう。背表紙は何度も糊付けされ、消えかかったタイトル文字はワープロ文字に貼り替えられていた。 ▼夏、私は図書室で偶然、一冊の古びた本を手にした。「テレビディレクター 末盛憲彦の世界 」 本は私家版となっており、著者は末盛憲彦 発行者は末盛千枝子、発行日は昭和59年8月10日(氏の一周忌)となっていた。多くの人に読まれてきたのだろう。背表紙は何度も糊付けされ、消えかかったタイトル文字はワープロ文字に貼り替えられていた。

▼芸能番組の創り手として、末盛ディレクターはテレビ創生期を駆け抜けた先駆者である。「夢で会いましょう」「ステージ101」「ビッグ・ショー」「テレビフアソラシド」「この人」・・・・その制作の足跡を辿ると、それはそのまま、今も輝きつづけるテレビの青春そのものだ。本には、末盛氏が生前、様々なところに書き送った文章、共に番組づくりに没頭した仲間達からの文章、そして旅先から家族に送った手紙の数々が丁寧に並べられている。末盛氏は昭和27年大学を卒業後、大手メーカーに就職したが、翌年にテレビの放送が始まると、親の反対を押し切って会社を辞め、NHKに美術進行として就職し、3年後、芸能部のディレクターに配属になった。末盛氏は常に現場で汗をかく職人肌の仕事を貫いた。その働きぶりをドラマ演出家の岡崎栄氏は「手品師」に例え、遺されたお子さん達へ次のような文を送った。

「その頃は副調整室からの指令は、今のように無線ではなく長い長いコードのついたレシーバーを通してだったのですが、それをお父さんはカッコいいジーパン姿でーーその頃はジーパンはほんとうに珍しいものでしたーー手品師のようにあやつってスタジオを駆け回るのです。おそらく世界一の手品師だってかなわない。長いコードはあっという間にたぐりよせられて小さな輪になったかと思うと、次の瞬間には、スタジオの隅から隅まで届くような一本の線。ーーーそれは今でも夢のようなシーンです。」

▼妻の千枝子さんは、この遺稿集を編むことで、夫が愛しつづけたテレビの世界を追体験していったのではないだろうか。体をすり減らしてまでも、夫があんなに愛したテレビとは何なのか?夫人の問いかけは、そのまま、後に続くテレビマンたちへの鮮烈なメッセージとなっている。それは単なる遺稿集という枠を越えて、今、大きな曲がり角にある放送界にあって現場で作り続けようとする者達への明確な羅針盤となり蘇る。ボロボロの背表紙がそれを明確に裏付けている。

▼本から拾った、末盛氏の言葉を列挙してみよう。 ▼本から拾った、末盛氏の言葉を列挙してみよう。

● 演出といっても別にないのです。みんながやっているたのしさをいかにとらえるか、ということだけに集中しているのです。ですから、画面を凝るとか、照明を凝ってもらうとか、音で細工してもらうというふうなことはいっさいなしにして、ステージに出ている音とお客さんの拍手、笑い声、ざわめき、赤ちゃんの泣き声、そういう雑音も含めて、その中で起こっていることをそのまま伝えたいな、と思っています。

(1967年春「演出研究」より)

● 乾いたタオルをしぼった時、一滴も雫が落ちないように、いくらしぼっても何も出てこないような時には、全く閉口します。しかし、何かアイデアが出てくるぞ、もっと他の処理の仕方があるのではなかろうかと考える過程は、苦しい苦しいと口では言っていながらも、本当は、非常に楽しんでいるのです。そして、今週も苦しさのあまり過去の引き出しをあさったり、他人のマネをしなくて済んだということにホッとし、すぐに来週は何をつくろうかなあと考える楽天的人間、この繰り返しの単純さに厭きず、素材とニラメッコする単細胞で出来上がった人間が、最もバラエティに向いているように思います。

(1970年8月「野次馬根性からバラエティは生まれるということ」より)

●人間の目は大変優れており、また、便利にできております。例えば、父親が夜遅く務めから帰った時、子供が薄暗い蛍光燈の明かりの下で寝ていたとしても、父親の目には、子供の肌色が赤味をおびて健康そうに見え安心いたします。しかし、テレビ・カメラでとったならば、薄暗くした蛍光燈の下で寝ている子供の顔色は、鉛色です。人間の目は自分の都合のよいように修整しますが、カメラは決してそんなことをいたしません。テレビ・カメラは、テレビ機械の持つ性質を生かして、被写体をよりそれらしく、あるいは、よりそれ以上の元の色や形や質感などの特徴を心理的に捉える、電子の目だと思います。テレビ・カメラは、それ自体、独自の性質を持っておりますから、人間の目で見て良いと思うものが、テレビの画面では必ずしも良く見えないこともあれば、その逆の場合もあるわけで、テレビのカラー番組に携わる場合、自分の目と電子の目の違いをしっかり認識しなければならないと思います。そうして、ショー番組に携わる人間は、美しいものはより美しく、美しくないものはそれなりに美しくなくではなく、美しくないものでもより美しくしてみせることが大切だと思います。(1980年韓国講演)

プロの編集者の末盛千枝子さんが編んだ夫のための追悼本は300ページの厚さになり、今も読み継がれている。テレビは作家一人が作り出すものではなく、一人一人のスタッフがそれぞれの職人技を結集する集団芸だ。そのことを身を持って示し、番組づくりに命を賭けた末盛ディレクターの生き様が、眩しい。

▼千枝子さんは、1983年8月の告別式でこう挨拶した。

「 ・・・子供たちが主人を自分たちの父親として記憶するだけでなく、自分の好きな道を人一倍の努力をもって歩いてきた一人の輝かしい男として、皆様に惜しまれてこの世を去ったのだと理解してくれたらどんなに嬉しいかと思います。・・・・」

「テレビディレクター」を発行してから22年目の夏、末盛千枝子さんが送り出した「ピアノ調律師」。これも、夫の見えない力に導かれて産み出されたのかもしれない。

「人生で

自分の好きなことを仕事にできる以上に幸せなことがあるかい?

|