春爛漫の北国で、君の本を読んだ

〜 一親等の想像力 ・ 持続する精神力・そして俯瞰力 〜

2006年5月17日

▼札幌に一泊の出張をした。帰京する朝、早く起きてホテル近くの公園を散歩した。咲き始めたライラックの花園の向こうに、淡いピンクの花森が朝の陽光を受けて、清楚な煌めきを見せていた。久々の北海道は、今、里桜の満開だった。数日前までは肌寒い日々が続いていたそうだ。一気にやってきた北国の春、その真ん中に飛び込んだ。 ▼札幌に一泊の出張をした。帰京する朝、早く起きてホテル近くの公園を散歩した。咲き始めたライラックの花園の向こうに、淡いピンクの花森が朝の陽光を受けて、清楚な煌めきを見せていた。久々の北海道は、今、里桜の満開だった。数日前までは肌寒い日々が続いていたそうだ。一気にやってきた北国の春、その真ん中に飛び込んだ。

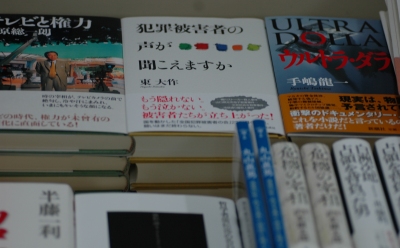

▼今回の出張には一冊の新刊を持ってきた。この「草木花便り」でお馴染みの、東大作氏が書き下ろした「犯罪被害者の声が聞こえますか」(講談社、4月20日第1刷発行)、各地で息を潜めて暮らしていた犯罪被害者や遺族が勇気を振り絞り声を上げ、会を結成し、国を動かし、犯罪被害者基本法成立を実現した4年間の歳月を、丹念に記録したルポルタージュである。

▼東氏がNHKスペシャルで 「犯罪被害者はなぜ救われないのか」を取材制作したのは、 ▼東氏がNHKスペシャルで 「犯罪被害者はなぜ救われないのか」を取材制作したのは、

6年前の2000年10月である。迂闊にも、この番組を通して私は初めて、犯罪にあった被害者や遺族が、事実を知る権利もなく、犯罪によって障害を受けてもその治療やリハビリのための費用のすべてを自己負担しなければならず、加害者や国からはなんの賠償や補償もないこと、そして裁判でも被害者にはまったく参加する資格が与えられていないことを知った。

▼この番組で紹介された被害者の一人、岡村勳さんは、日弁連の副会長も務めた弁護士である。7年前、留守宅に突然押し寄せた男に妻を殺害された。その地獄の苦しみの中で、岡村さんは「全国犯罪被害者の会」を発足させ、被害者の権利、個人としての尊厳を取り戻すために闘っている。東氏は、その活動の初めから、岡村氏に寄りそうように、取材を続けてきた。

「私たち弁護士は、加害者の代理人として、被害者と補償交渉をすることもあったわけですよ。また、被害者の代理人としして加害者に賠償請求することもあったんです。被害者は絶えず隣にいたんです。にもかかわらず、自分が被害者になるまで、被害者の中に入っていなかったんですね。もう、これは非常なショックでした。38年間も弁護士をやりながら、被害者のことはさっぱりわからない。それでいったん中に入りますと、本当に地獄のような声が聞こえてくるんです。すさまじい声が聞こえてくる。だから、この届かなかった声、出せなかった声をね、みんなが出して、被害者が安心して生きていける国を作らなきゃいけない。被害者の権利を守ってくれる司法制度をつくらなければならない。」(岡村勳さん)

▼ 妻を殺害した男の刑事裁判に、岡村さんは被害者として傍聴した。被害者は裁判の柵の中に入ることはできない。傍聴席で発言することも、遺影を持って入ることもできない。そして、柵の中で、加害者の口からでる「捏造」の言葉に胸掻きむしられ、さらに深い心の傷を負う。そんな理不尽なことが許されていいのか?

▼東氏の取材姿勢は、横にいる同僚達を常にはっとさせてくれる。決して、情に溺れるすぎることなく、時にはクールすぎると思わせるほど、淡々と事実を積み重ねて、その背後にある制度の矛盾やシステムの問題点を暴こうとする俯瞰力を失わない。時にテレビディレクターの最大の落とし穴となる「いい番組」をつくるための過度な演出、誇張などとはほど遠い取材姿勢を貫く。 ▼東氏の取材姿勢は、横にいる同僚達を常にはっとさせてくれる。決して、情に溺れるすぎることなく、時にはクールすぎると思わせるほど、淡々と事実を積み重ねて、その背後にある制度の矛盾やシステムの問題点を暴こうとする俯瞰力を失わない。時にテレビディレクターの最大の落とし穴となる「いい番組」をつくるための過度な演出、誇張などとはほど遠い取材姿勢を貫く。

▼東氏は、岡村さんの紹介で、各地の犯罪被害者の一人一人を訪ねることから、静かな取材をはじめた。その一人、岡本真寿美さんへの初めての取材の模様が本の中に詳しく記されている。

▼一面識もない男に突然ガソリンを浴びせられ火をつけられ、全身にやけどを負った岡本さんは、その後、年に数回のペースで皮膚移植を受け続け、痛みとかゆみ、さらに懸命の歩行練習などのリハビリを続けた。驚くことに、その費用、500万円近い巨額の全てを真寿美さん自らが負わなければいけなかった。被害者には何の補償もないのだ。東氏の前で、真寿美さんは堰を切ったようにしゃべりはじめた。

「一気に話し続ける真寿美さんと、その両親。私は、ひたすらノートをとり続けた。日夜を問わす、全身を襲い続けるかゆみと痛みに耐える闘病生活。休むことなく続く手術。それに加えて、不条理な医療費の請求に耐えなければならない人生は、私を圧倒し、呆然とさせた。」「二日間の取材を終えたとき、私は疲労困憊して、体がばらばらになりそうだった。それだけ真剣に、三人は事件からこれまでのことを語ってくれた。私はこの犯罪被害者の問題についてだけは、自分にできるだけのことはしなければいけない、そんな思いに駆り立てられた。」(「犯罪被害者の声が聞こえますか」 本文より) 「一気に話し続ける真寿美さんと、その両親。私は、ひたすらノートをとり続けた。日夜を問わす、全身を襲い続けるかゆみと痛みに耐える闘病生活。休むことなく続く手術。それに加えて、不条理な医療費の請求に耐えなければならない人生は、私を圧倒し、呆然とさせた。」「二日間の取材を終えたとき、私は疲労困憊して、体がばらばらになりそうだった。それだけ真剣に、三人は事件からこれまでのことを語ってくれた。私はこの犯罪被害者の問題についてだけは、自分にできるだけのことはしなければいけない、そんな思いに駆り立てられた。」(「犯罪被害者の声が聞こえますか」 本文より)

▼社会の出来事を取材しまとめあげる者に、まず欠かせないのは、出会った事柄をわがことのように、身内の出来事のように引き寄せ切実に受け止める「一親等の感受性と想像力」ではなかろうか。

「2000年に『全国犯罪被害者の会』の取材を始めたころ、私にも、妻と当時一歳の息子がいました。いろんな被害者の方々にお会いし、話を聞く機会に恵まれました。そして、息子をお風呂に入れながら、『この子が、もし犯罪で殺されたら』と考え続けたこともあります。自分の最愛の肉親を、犯罪で奪われた時、自分はどうなるか。それはいくら想像しようとしても、想像のつかない状況でした。当時も今も、私は犯罪被害者の方々に『お気持ち分かります』と述べたことはありません。それは、あまりにも不遜に思えるからです。・・・・」(「犯罪被害者の声が聞こえますか」 本文より)

▼2002年10月、東氏は再び、「全国犯罪被害者の会」の運動を取り上げ、3本の番組にまとめ上げた。(2002年10月5日放送「キーパーソンズ・岡村勳」 10月24日放送「クローズアップ現代『犯罪被害者をどう守るか』 12月22日放送『NHKスペシャル 犯罪被害者をどう守るか』) ▼2002年10月、東氏は再び、「全国犯罪被害者の会」の運動を取り上げ、3本の番組にまとめ上げた。(2002年10月5日放送「キーパーソンズ・岡村勳」 10月24日放送「クローズアップ現代『犯罪被害者をどう守るか』 12月22日放送『NHKスペシャル 犯罪被害者をどう守るか』)

この時、犯罪被害者の会の活動はより具体的なものになっていた。岡村さんを代表とする欧州視察団に取材班も同行し、ドイツでは刑事裁判にも被害者が柵の内側に入り、求刑までできる「公訴参加」がごく普通に行われ、そのことによって法廷が混乱することもない、という実態が報告される。冷徹な論理によって全うされる番組展開の奧に、不条理なものへの怒りと、個人の尊厳を取り戻そうという不動の決意があった。

▼上の番組を送りだした後、2004年7月、東氏は放送局を退職しカナダの大学院の政治学科に留学したが、個人的に取材を続行した。その根気強い後押しもあり、2004年の12月、岡村さんたちの働きかけから5年という異例の速さで「犯罪被害者等基本法」が成立し、その1年後に政府は258項目にわたる施策をまとめた「基本計画」を発表した。この画期的な進展を、被害者とともに呼吸し喜ぶ、東氏の静かな高揚が、350ページにもわたる取材報告の行間から弾き出る。

▼「岡村さんは、基本法が通った瞬間、参議院本会議場にいた。『眞苗に対して、確実にお土産ができた』 と岡村さんは思った。『僕もがんばったよ』と話した。五年かけた運動の、一つの終着点だった。岡村さんは、基本法ができたことで、一つの種は、蒔くことができたと思います。最後までずっと自分が運動を続けることはできないでしょうが、引き継いでくれる人たちが頑張ってくれると思います。

東さん。今度日本に帰ってきたら、一緒に山でも登りましょうか。うん。そうしましょう』

私は、岡村さんが、この運動に献身し、周囲もその運動を支援する中で、自らの傷も癒されているのではないかと感じた。とくに、納得のいく『基本法』が制定されたことは、岡村さんの人生にとって、言葉にできないほど大きな意義があるはずだった。

『山に登り、自分も残りの人生を楽しみたい』と岡村さんが思えるようになったことが、とても嬉しかった。私がそのことを言うと、

『そうですね、私も事件から7年たって、少しずつ回復してきたのかもしれません。本当に、会のみなさん、そしてそれを支えてくれたみなさんのおかげだと思っています。』

もちろん、犯罪で肉親を奪われた傷が完全に元に戻ることなどありえない。自ら深い傷を負い、一生苦しんでいる人もいる。それでも、人は生きていかなければならない。そんな被害者の人たちが、少しでも肉体的・精神的な傷から回復し、その後の人生が少しでもよいものになるように、どう制度を構築し、支援の体制を整えるのか。

『犯罪被害者等基本法』の内容とその成立は、そのことを鋭く問いかけているように思えた。日本は、犯罪被害者のための具体的な制度を導入する時期に入った。」(「犯罪被害者の声が聞こえますか」 本文より)

▼人知れず孤立する犯罪被害者のもとを、岡村氏と共に丹念に歩き、話に耳を傾ける日々は、まさに山を登るような時間であったのだろう。「東さん、今度、一緒に山を登りましょう」という岡村氏からの投げかけ、取材者としてこれほど、光栄なことはないだろう。 ▼人知れず孤立する犯罪被害者のもとを、岡村氏と共に丹念に歩き、話に耳を傾ける日々は、まさに山を登るような時間であったのだろう。「東さん、今度、一緒に山を登りましょう」という岡村氏からの投げかけ、取材者としてこれほど、光栄なことはないだろう。

▼毎日、尽きることなく報道される不条理な殺人事件、それがいつ自分に降りかかってもおかしくないのに、ついつい人はそれをわが事に引き寄せて考える想像力を放棄する。その無関心が、あちこちに孤立無援の人々を放置していく。いつ、我が身にふりかかるかもしれない、という「一親等の想像力」、そしてそのことを持続して考え抜く精神力・・・・・思えば、「国際紛争をどう解決すればいいのか、紛争後の平和をどう築けばいいのか、考えてみたい。」とあっさり退社した君は、この「一親等の想像力」と「持続する才能」に突き動かされているのだろう。

▼ほてった体に朝の斜光があたる。

北国の草花がにわかに色めきはじめる。早朝の公園は心地よい。

|