花 炎え 瞬き 大気 宇宙 生者 死者

21世紀の縄文人

2006年8月12日

サルビア Salvia splendens

シソ科サルビア属

属名Salviaは、ラテン語の 「salvare(治療)」「salveo(健康)」 が語源とされる。

この属の植物に薬用になる種(セージと呼ばれるハーブ等)があることから名付けられた。

別名は、緋衣草(ひごろもそう)

サルビアの花言葉は、尊敬・燃える心・

赤いサルビアの花言葉は、燃ゆる思い

▼天に向かって踊る真紅のサルビアの花。その燃える花園の向こうに虹ができた。公園の噴水から浮かびあがった虹は、まるでサルビアの乱舞に呼応しているようだ。都会の真ん中であっても、道端では時に不思議で官能的な風景が生まれる。

▼「珍しくもない花の写真ばかりを懲りずに撮って何がそんなに面白いのか?」 偶然、このホームページの存在を知った友人がひやかしながら疑問符を投げた。その回答として、詩人の宗左近の次の文章を、訳知り顔で使わせていただいた。

「花は植物の生殖器である。生殖を媒介する陽の光や風や虫を誘惑するために咲いている。人間に笑いかけているわけではない。それなのに(いや、それだから、であろうか)、人間は花に魅きつけられる・・・・・・。

花を見つめるたびに、いつもわたしは無気味な思いにうたれる。人類の記憶以前の大昔、人類は(そしてわたしは)陽の光や風や虫と並んで花の生殖を媒介していたのではなかろうか。そうでなければ、花を前にしてこんなに感銘したりするわけがどうしてあろうか。おそらく感動とは、死んでいる記憶をよみがえらせる働きのことである。」(宗左近)

☆ 青い空 宗左近

花は不透明

でもわたしが見つめているとき

花は透明

宇宙が見える

わたしは不透明

でも 花から見つめられているとき

わたしは透明

夢が見える

透明とは

運動

おそらくは祈りの

そして

不透明とは

終点

きっと宇宙をつくった光の

そのために

花から見つめられているとき

わたしの奧

痛んでいる

だから ごらん

花を折れば

わたしが折れる

青い空を噴いて

☆ 花 宋左近

死者ではない

生者ではない

死者でなくもない

生者でなくもない

死と生の往復体

その喘ぎ碑

その恍惚

▼私は宗左近という詩人に近しいものを感じてきた。彼のルーツが私と同じ北九州であること、そして、彼が宮沢賢治の世界観の最も切実な体得者だと勝手に決めている、ことも大きい。これはまったく意味のない余談だが、私の氏は「新山」、名は「賢治」である。この「賢治」という名は、母の兄のアイデアだそうだ。伯父は北九州市のセメント会社に勤めていた。その一方で、大変な趣味人で、特に俳句をこよなく愛した。最期の句集の題名は「星祭」、その宇宙観に宮沢賢治の影響を読みとれる。宮沢賢治は晩年(昭和6年の春)、陸中松川駅前にあった東北採石工場の技師として働いた。土壌改良材としての炭酸石灰の普及を通じて、不作などで貧困に

あえいでいた農民を救済するために、重いトランクを持って東奔西走し、炭酸石灰販売に尽力したという。この東北砕石工場の仕事にとりくむ渦中、病に倒れて、逝った。

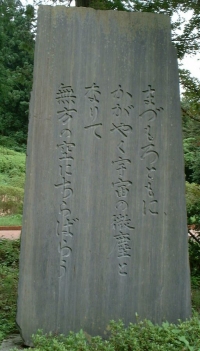

▼戦後、まもなく、賢治が働いた採石工場跡近くの公園に、賢治の碑ができた。公園の名前は「新山公園」。新山というのは鉱物が発見されてまだ採掘されていない山をいい、炭坑や鉱山のある町によくある「地名」「氏」である。九州の炭坑近くにも多い。

▼セメント会社の伯父も最期まで現場にこだわった専門職だった。晩年、鉱物技師の仕事を選んだ宮沢賢治に共感することも多かっに違いない。私の名前は、伯父が、遙か東北の地に、、賢治と縁のある「新山」という地があるのを知っていて、それをつなぎ合わせたにちがいない、と、私は勝手に思っている。他の人にとっては、どうでもいいことだが。

▼ちなみに、新山公園にある賢治の碑にはこう刻まれている。

「まづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう」

これは、賢治が晩年書いた「農民芸術概論綱要」の一節からとったものである。 これは、賢治が晩年書いた「農民芸術概論綱要」の一節からとったものである。

ホームページ「宮沢賢治の詩の世界」にこの一節に関して興味深い解釈が記されていた。

「東北砕石工場の仕事で、賢治は石を砕くどころかまるで自分の身体を砕くかのごとく働き、当然の帰結のように病に倒れて、死の床に就くことになりました。

それは直接には、石灰肥料を少しでも広めることで、東北の酸性土壌を改善できると信じたためでもあるのでしょう。しかし、あたかも「死に急ぐ」かのようなその振舞いは、火山技師グスコーブドリが、農村を凶作から救うという名目で自らを犠牲にして、火山の爆発とともに自分の身体を「宇宙の微塵」にしてしまったことと、相通ずるものがあるように感じられてしまいます。

私は、宮澤賢治には、このような「自己身体粉砕願望」とでもいうべきものがあったのではないかと、思っています。

その意味で、ほかならぬこの東山町に、「宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう」という石碑が建てられているというめぐり合わせは、私にとっては悲痛なアイロニーとしか言いようがありません。」

▼話はどんどん横道にそれるが勘弁してほしい。

この世界の物質は無限の時空の中である時は微塵となり飛散し、ある時は凝集し結晶化し、再び微塵として飛散する。それは奇跡的な化学反応の連続で、溶けて塊り、液体化し、飛散する。そのプロセスの中で我々は全体の中の分子として宇宙を彷徨う・・・・吹き寄せる風や雨や炎の中に、かつて別の命として凝集していたであろう、分子の断片が流動している。だから、我々は自然の中に神秘を感じ、畏怖し驚愕するのだ。この地球という惑星を構成している物質の量は誕生以来、概ね代わっていない。時折、彗星などの衝突により、若干の出入りはあるが、多くの物質は形は変えていくものの、地球の引力圏内にありつづける。時に大気の成分となり、時に頑固な岩石の中に封じ込められ、時にしなやかな生物となり、物質は変幻自在に流動している。つまり、今、吹き寄せる風に乗って大気を飛散する分子達は、かつての命のかけらであり、やがてはしなやかな命を再び構成していくのだ。そして、我々は、全体として「地球生命圏」を紡ぎ出しており、この地球生命圏もさらに大きな銀河のひとひらとして、宇宙圏へと飛散する。 この世界の物質は無限の時空の中である時は微塵となり飛散し、ある時は凝集し結晶化し、再び微塵として飛散する。それは奇跡的な化学反応の連続で、溶けて塊り、液体化し、飛散する。そのプロセスの中で我々は全体の中の分子として宇宙を彷徨う・・・・吹き寄せる風や雨や炎の中に、かつて別の命として凝集していたであろう、分子の断片が流動している。だから、我々は自然の中に神秘を感じ、畏怖し驚愕するのだ。この地球という惑星を構成している物質の量は誕生以来、概ね代わっていない。時折、彗星などの衝突により、若干の出入りはあるが、多くの物質は形は変えていくものの、地球の引力圏内にありつづける。時に大気の成分となり、時に頑固な岩石の中に封じ込められ、時にしなやかな生物となり、物質は変幻自在に流動している。つまり、今、吹き寄せる風に乗って大気を飛散する分子達は、かつての命のかけらであり、やがてはしなやかな命を再び構成していくのだ。そして、我々は、全体として「地球生命圏」を紡ぎ出しており、この地球生命圏もさらに大きな銀河のひとひらとして、宇宙圏へと飛散する。

▼ 宮沢賢治の「農民芸術概論綱要」にはそんな「摂理」が散りばめられている。

「・・・・ 世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない

自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化する

この方向は古い聖者の踏みまた教えた道ではないか

新たな時代は世界が一の意識になり生物となる方向にある

正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行くことである

われらは世界のまことの幸福を索ねよう 求道すでに道である 」

「・・・・ おお朋だちよ いっしょに正しい力を併せ われわれのすべての田園とわれらのすべての生活を一つの巨きな第四次元の芸術に創りあげようではないか・・・・

まづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう

しかもわれらは各々感じ 各別各異に生きてゐる

ここは銀河の空間の太陽日本 陸中国の野原である 青い松並 萱の花 古いみちのくの断片を保て・・・・・」

わたくしという現象は 仮定された有機交流電燈の

ひとつの青い照明です(あらゆる透明な幽霊の複合体)

風景やみんなといっしょに せわしく明滅しながら いかにもたしかにともりつづける

因果交流電燈の ひとつの青い照明です <春と修羅>

▼ 私にとって宮沢賢治は、「宇宙意識」への眩惑であり戸惑いの象徴であったが、そこに「縄文人」というキーワードを投げ込んでくれたのが、詩人・宗左近であった。「賢治はそっくりそのまま縄文人かもしれない。しかし縄文人が今に蘇れば賢治です。・・・・・・・どうしてももうこんな気がしてしかたがないのです。」

▼縄文土器を見に上野の国立博物館にでかける。日本美術回廊のドップバッターに展示されているハート形土偶(青森県つがる市木造亀ヶ岡出土 前1000〜400)、そのユーモラスで、なんのしがらみも感じられないのびのびとした風姿、それが日本美術回廊の出発点にあるのがいい。縄文時代は紀元前8000年〜300年にわたる長い歳月続いた。日本列島各地に住んでいた人々の総人口は20万〜30万人程度、平均寿命は晩期で30歳強と推測される。人々は文字はもたなかったがひたすら土をこね、土器や土偶を創った。縄文人は世界で最古の土器を生みだしそれをコミュニケーション手段にまで昇華させていった人々である。 ▼縄文土器を見に上野の国立博物館にでかける。日本美術回廊のドップバッターに展示されているハート形土偶(青森県つがる市木造亀ヶ岡出土 前1000〜400)、そのユーモラスで、なんのしがらみも感じられないのびのびとした風姿、それが日本美術回廊の出発点にあるのがいい。縄文時代は紀元前8000年〜300年にわたる長い歳月続いた。日本列島各地に住んでいた人々の総人口は20万〜30万人程度、平均寿命は晩期で30歳強と推測される。人々は文字はもたなかったがひたすら土をこね、土器や土偶を創った。縄文人は世界で最古の土器を生みだしそれをコミュニケーション手段にまで昇華させていった人々である。

▼日本美術回廊を歩いてゆくと、実感できることがある。権威ある者から土器や陶器、青銅器の製造を託された専門集団が生まれたのは弥生時代に入ってからにちがいない。権威と不可分な関係の中で文化が生まれ進化してきた。中国大陸の影響、戦乱の時代の徒花として、工芸品はより精緻なものへと進化していった。しかし、縄文時代の品々には、権威への迎合も大量生産の香りもない。実に多様な形や文様は、人々がいっていみれば気ままに思いつくままにこねて形にしていったとしか考えられない個性に溢れている。そこにはさらにスケールの大きい無垢を感じ取れる。

▼縄文の土偶や土器に眼をこらしてみる。弥生式土器にない特徴は、渦模様である。弥生式土器の文様は直線的でシンプルでたんなる記号の連続のようにみえる。それに比べ、 縄文の土に刻まれた文様は曲線的で複雑で、何かを表現しようとしている。彼らが表現しようとしたものは何なのか、全国各地に散る縄文の人々が、不思議に用いた渦模様は何に触発されているのか。彼らが共通にとらわれていたものは何なのか。 縄文の土に刻まれた文様は曲線的で複雑で、何かを表現しようとしている。彼らが表現しようとしたものは何なのか、全国各地に散る縄文の人々が、不思議に用いた渦模様は何に触発されているのか。彼らが共通にとらわれていたものは何なのか。

宋左近はこう記している。

「土器の時代と地域と様式によって、これらの縄文は微妙に異なる表情を示す。しかし、どういう器体に付けられたいかなる縄文の文様を前にしても、必ずそこにわたしは、優しみと哀しみを感じないではいられない。そしてそれは、わたしの感傷のせいではない。

おおむねの縄文は、何と映るであろうか。わたしには、ふきよせてくるやわらかい風のおこす波に見える。凪いだ海と湖、そして草むらの波に見える・・・・・。縄文人において、生死は重大事であった。しかも、平均寿命は何歳であったか。なんと、30歳なのである。関心は激しく生死に集中する。そして、死のしるしは何か。不動。生のしるしは何か。動。そうであるならば、不動のもの(たとえば粘土)に新しく立つ波は、少なくとも生のまえぶれ(予微)である。その波をおこすもとである風は、生を運ぶものである。・・・こんなふうに風と波を縄文人は感受していた、とわたしは想定する。」(「私の縄文美術鑑賞」(新潮選書)より)

▼草創期の縄文土器は不安定で座りが悪い。それはおそらく、土器が石や薪などに凭れかけておかれ、燃えたぎる炎の中にあったからではないか。風がおき、炎が土器の表面をなぞるように駆け抜ける。螺旋模様はその炎の道ではないか。外面の螺旋の道を炎が駆け抜けると、その内部の生肉や液体が変化していく。その煮炊きの過程の中に縄文人は生命活動の本質を目撃していた。当時、彼らが暮らす日本列島は激しい火山活動のまっただ中にあった。彼らの背景にはきっと、激しく火を噴く火山があった。彼らの暮らしはその炎への畏怖と共にあった。 ▼草創期の縄文土器は不安定で座りが悪い。それはおそらく、土器が石や薪などに凭れかけておかれ、燃えたぎる炎の中にあったからではないか。風がおき、炎が土器の表面をなぞるように駆け抜ける。螺旋模様はその炎の道ではないか。外面の螺旋の道を炎が駆け抜けると、その内部の生肉や液体が変化していく。その煮炊きの過程の中に縄文人は生命活動の本質を目撃していた。当時、彼らが暮らす日本列島は激しい火山活動のまっただ中にあった。彼らの背景にはきっと、激しく火を噴く火山があった。彼らの暮らしはその炎への畏怖と共にあった。

「火山の内部には熔岩(=生命=神秘)が収められている。外部の岩石はそれを包み込む壁である。もしもそうであるならば、火に焼かれて作り出された土器もまた小さな火山だといえる。その内部に収めた液体や食糧を(人間の生命となるものを)、土器は煮沸して鳴動する存在なのだから。

縄文人が作り出した土器の内部の深い凹面、これに対して縄文人自身は激しい畏怖を覚える。そして、その畏怖が縄文人に土器の荘厳を行わせるにいたる。特に内部と外部の接合部、口縁を装飾させるにいたる(ここが、他の民族の土器において類を見ない縄文の独自である。なお、付け加えておく。縄文の焼き物において内部の装飾はわずかな例外をのぞいて皆無に近い)」(「私の縄文美術鑑賞」(新潮選書)より)

▼縄文土器の内部の深い凹面の中には装飾は何もない。そこには暗い闇があるばかりである。しかし、そこで何かが始まり生まれる予感がある。そしてその闇の中に、これまで幾度となく繰り返されてきた生死の記憶が渦を巻いているのである。冒頭、引用した「花は植物の生殖器である。・・・・」という一文のあと、宗左近はこう続けている。

「 二千三百年以前から一万年以前までの間に作られた縄文の焼きものを前にすると、いつもそのことを痛感する。つまり、激しい胸騒ぎを覚えないわけにはいかない。 「 二千三百年以前から一万年以前までの間に作られた縄文の焼きものを前にすると、いつもそのことを痛感する。つまり、激しい胸騒ぎを覚えないわけにはいかない。

一般に胸騒ぎとは、不吉な何かが起ころうとしているとの直感から生じる。したがって、不吉な何かが起こる時間は、現在および近い未来である。だが、縄文の作品を前にしての胸騒ぎの場合、その時間はもう一つ過去をも含む。不吉な何かが起こってしまったとの直感も、そこに働いているのである。

それには、理由が幾つかある。そして、その一つは、縄文の焼き物自体がいわば廃墟だということである。

廃墟?はじめに、人間の営為による作品(人為)がある。これが、破壊される。破壊されながら、なお残存する。だが、それだけでは、廃墟といえない。残存して、しかも忘却されなければならない。そして、長い時間がたったのちのある日、発見されなければならない。しかし、重大なのは、それからである。残存するのは、破壊のあとである。しかも、それは復元を拒むものでなければならない。修補も空しく、再建のめどもたたない。つまり、後世へ延長する可能性を見出せない。死体である。 廃墟?はじめに、人間の営為による作品(人為)がある。これが、破壊される。破壊されながら、なお残存する。だが、それだけでは、廃墟といえない。残存して、しかも忘却されなければならない。そして、長い時間がたったのちのある日、発見されなければならない。しかし、重大なのは、それからである。残存するのは、破壊のあとである。しかも、それは復元を拒むものでなければならない。修補も空しく、再建のめどもたたない。つまり、後世へ延長する可能性を見出せない。死体である。

しかし、この死体は、生きている人間を激しく震撼させる。そして、何かしらの生命を受胎させる。未来をうみつける。そのため、この死体は、同時に生体であると思わないわけにはいかない。それが、廃墟なのである。それが、縄文の焼き物なのである・・・・・」(宗左近「私の縄文美術鑑賞」より)

▼ 6月19日、宗左近が死去した。87歳。今年に入って、「宗左近詩集成」を手に入れ、長編詩「炎える母」から読み直しはじめた矢先だった。6月から国立博物館で縄文土器の企画展もはじまり、仕事が落ち着いたら宗氏の言葉を道案内に、博物館を訪ねようと思っていた。夏休み初日、ようやくその企画を実行にうつすことができた。

▼宗左近の原点は、昭和20年5月25日の東京大空襲で、火の海となった東京を母の手を引きながら逃げまどった悪夢である。この「炎える母」は、何度読んでも、忽ちのうちに、混乱の渦の中に巻き込まれ、やがて来るであろう不吉な未来が慟哭となって押し寄せる。宗は、母の手がずるりと抜け落ちた、その感覚から逃れることなく、生きた。

<宗左近「炎える母」より>

走っている その夜 14

走っている

火の海のなかに炎の一本道が

突堤のようにのめりでて

走っている

その一本道の炎のうえを

赤い釘みたいなわたしが

走っている

走っている

一本道の炎が

走っているから走っている

走りやまないから走っている

わたしが

走っているから走りやまないでいる

走っている

とまっていられないから走っている

わたしの走るしたを

わたしの走るさきを

焼きながら燃やしながら

走っているものが走っている

走っている走っている

走っているものを追いぬいて

走っているものを突きぬけて 走っているものを突きぬけて

走っているものが走っている

走っている

走って

いないものは

いない

走っているものは

走って

走って

走って

いるものが

走っていない

いない

走って

いたものが

走っていない

いるものが

いない

母よ

いない

母がいない

走っている走っていた走っている

母がいない

母よ

走っている

わたし

母よ

走っている

わたしは

走っている

走っていないで

いることができない

ずるずるずるずる

ずるずるする

すりぬけてずりおちてすべりさって

いったものは

あれは

あれは

すりぬけることからすりぬけて

ずりおちることからずりおちて

ずべりさることからすべりさって

いったあの熱いものは

ぬるぬるとぬるぬるとひたすらぬるぬるとしていた

あれは

わたしの掌のなかの母の掌なのか

走っている

あれは

なにものなのか

なにものの掌のなかのなにものなのか

走っている

ふりむいている

走っている

ふりむいている

走っている

たたらをふんでいる

赤い鉄板の上で跳ねている

跳ねながらうしろをふりかえっている

母よ 母よ

あなたは

炎の一本道の上

つっぷして倒れている

夏蜜柑のような顔を

もちあげてくる

枯れた夏蜜柑の枝のような右手を

かざしてくる

その右手をわたしへむかって

押し出してくる

突きだしてくる

わたしよ

わたしは赤い鉄板の上で跳ねている

一本の赤い釘となって跳ねている

跳ねながらすでに

走っている

跳ねている走っている

走っている跳ねている

一本道の炎の上

母よ

あなたは

つっぶして倒れている

夏蜜柑のような顔を

炎えている

枯れた夏蜜柑の絵だのような右手を

炎えている

もはや

炎えている

炎の一本道

走っている

とまっていられないから走っている

跳ねている走っている跳ねている

わたしの走るしたを

わたしの走るさきを

燃やしながら

焼きながら

走っているものが走っている

走っている跳ねている

走っているものを突きぬけて

走っているものを追いぬいて

走っているものが走っている

走っている

母よ

走っている

母よ

燃えている一本道

母よ

▼ 紅蓮の炎の中で燃え尽きる母、母を置き去りにしたという過去に取り憑かれながら、死者と共に宗左近の螺旋の人生は刻まれていった。 ▼ 紅蓮の炎の中で燃え尽きる母、母を置き去りにしたという過去に取り憑かれながら、死者と共に宗左近の螺旋の人生は刻まれていった。

▼宗左近が宮沢賢治と縄文人の因果関係について残している文章をもう一つ。

「縄文人の遺物は芸術である。これの芸術としての特性は何か。動力学と静力学。その二つの働きあいの巻きおこす、天空への螺旋上昇吊り上げられ運動です。(火焔土器が代表)。これは、そのまま縄文人の神への祈りの表現です。

これを、そっくり賢治がもっています。『銀河鉄道の夜』の列車は空高く昇ってゆきます。でも、どういう運動をしながら?わたしには「螺旋上昇吊り上げられ運動」を行いながら、としか思えません。

やがて、海に溺れて死んだ姉弟と家庭教師たちは、天上(たぶんキリスト教の天国)への入り口、サウザンクロスで降ります。だが、カムパネルラとジョバンニは、もっと先へゆくことになるのです。天の川のなかにあいている、大きなまっくらな「そらの穴」を通って。そこは、どこ?作者は書かない。だが、天上よりさらに奧であることは、確かです。言い直せば、西暦紀元以降の信仰が、さらには二十世紀の西欧現代人の常識が知っている天上のさらに奧です。 やがて、海に溺れて死んだ姉弟と家庭教師たちは、天上(たぶんキリスト教の天国)への入り口、サウザンクロスで降ります。だが、カムパネルラとジョバンニは、もっと先へゆくことになるのです。天の川のなかにあいている、大きなまっくらな「そらの穴」を通って。そこは、どこ?作者は書かない。だが、天上よりさらに奧であることは、確かです。言い直せば、西暦紀元以降の信仰が、さらには二十世紀の西欧現代人の常識が知っている天上のさらに奧です。

そこが直ちに縄文人の信仰していた天空、とはいえないでしょう。しかし、賢治の信仰がキリスト教の天国では満たされなかったことだけは確かです。そのとき、遙かな伝承が示してくれる、「そらの穴」、それが口を開いてくれたのではないでしょうか。」

(宮沢賢治生誕百年の世界天世界展に寄せられた一文より)

▼宗左近は消えてどこへいったのだろうか。おそらく、彼の書斎を埋めつくす縄文土器のかけらの中にポッカリとあいた「そらの穴」に吸い込まれていったにちがいない。上の文章の冒頭、宋は 「おれは、20世紀の縄文人だ」と草野心平が何度も繰り返したというエピソードを上げている。いや、ほんとうの「20世紀の縄文人」は宮沢賢治だ、という思いを宋は展開していく・・・・・いま、宋左近を失って、私のささやかなナルシズムはこう呟きたい。

「宋左近、あなたこそ、21世紀の縄文人だ。」 僕たちはあなたの引いた螺旋階段に沿って「上昇吊り上げられ運動」をしていくにちがいない。この一言を書いておきたかった。

ブルーサルビア

シソ科 別名、化粧サルビア。

花言葉は、尊重

|