“扉”の向こう

〜ベラスケス&ピカソの「ラス・メニーナス」を巡る勝手な解釈〜

2007年1月14日

「私は探求しない。

見つけるのだ。」

(ピカソ)

▼ さあ、マドリッド・プラド美術館だ。

ディエゴ・ベラスケス「ラス・メニーナス(宮廷の女官達)」(1656年)

Diego Velazquez,"Las

Meninas" を初めて観た。

▼和やかな宮廷の日常が、シンプルで静かな筆遣いでゆったりと描き出されている。暗い室内を泳ぐ柔らかい光が、たぐり寄せられるように画面真ん中の王女マルガリータに注がれる。王女を囲む女官達はいずれも気心の知れた相手なのだろう。それぞれのさりげない仕草にその関係が滲み出ている。よく見ると、画面の右隅で少年が犬を蹴ろうとしている。次の瞬間、この部屋は、犬の吠え声とともに騒然とする、そんな予感もする、一瞬の和やかなスナップを、宮廷画家ベラスケスは、あるがままに描き上げている。 ▼和やかな宮廷の日常が、シンプルで静かな筆遣いでゆったりと描き出されている。暗い室内を泳ぐ柔らかい光が、たぐり寄せられるように画面真ん中の王女マルガリータに注がれる。王女を囲む女官達はいずれも気心の知れた相手なのだろう。それぞれのさりげない仕草にその関係が滲み出ている。よく見ると、画面の右隅で少年が犬を蹴ろうとしている。次の瞬間、この部屋は、犬の吠え声とともに騒然とする、そんな予感もする、一瞬の和やかなスナップを、宮廷画家ベラスケスは、あるがままに描き上げている。

▼郷愁。光を一身に浴びた晴れやかな王女とそれを囲む人々の風景。画家によって固定された一瞬の過去。刻々と変化する時空とともに、登場人物の一人一人の人生も大きく変転いくであろう。その流転するそれぞれの人生を見越して、いまあるこの一瞬の平和をありのままに固定した、この大作にいいしれぬ郷愁を感じる。

▼唐突に、故郷で 親父が創業した本屋の風景が過ぎった。皆が忙しく、荷造りし働いていたあの長閑な本屋の風景は今、故郷に戻ってもない。その賑やかな風景がやがて消え去ることなど少年時代の私の頭には全く過ぎらなかった。誰にも凍結された過去がある。ああ、あの頃は楽しかったな、という過去の風景がある。しかし、そこには二度と戻れない。決して逆転を許さないそれぞれの人生の宿命をこの絵は静かに淡々と浮きだたせ、世界中から訪れる鑑賞者を釘付けにする。 親父が創業した本屋の風景が過ぎった。皆が忙しく、荷造りし働いていたあの長閑な本屋の風景は今、故郷に戻ってもない。その賑やかな風景がやがて消え去ることなど少年時代の私の頭には全く過ぎらなかった。誰にも凍結された過去がある。ああ、あの頃は楽しかったな、という過去の風景がある。しかし、そこには二度と戻れない。決して逆転を許さないそれぞれの人生の宿命をこの絵は静かに淡々と浮きだたせ、世界中から訪れる鑑賞者を釘付けにする。

絵の中で、柔らかい光を一身に浴びているマルガリータ王女は、その後、14歳で神聖ローマ皇帝レオポルド1世に嫁ぐが、22歳の若さで亡くなった。その後の人生は薄幸であった。

▼ベラスケスは、機械的な遠近法を逸脱して、肉眼で観た時の印象そのもに、光をマルガリータ王女のもとに集め、そのまわりの対象を強弱をつけながら乱舞させた。ごく自然に筆触を変え、大胆に省略し、きわめてリアルであるが全てが詳細ではなくぼかされていく。

▼舞台となった画房の奧には、大きな壁画が飾られているが、そのぼかし具合は見事である。近づいたらよく見えてくるような錯覚にされ、思わず近寄る。さらに、その下に鏡がある。鏡には男女が並んでぼんやりと映っている。このカップルこそ、スペイン国王フェリペ4世と彼の二人目の王妃マリアーナである。

▼(勝手な憶測であるが)ある日、国王はベラスケスに女王と二人並ぶ肖像画を描くように依頼した。王はこう語ったのだろう。「出来上がった絵は書斎に飾る予定だ」。ベラスケスはその要望に静かに頷き、描き上げたのがこの「ラス・メニーナス」だ。「何だ、私たちは鏡に映っている影だけなのか?」と国王が怒った形跡はない。むしろ、愛娘をきらめくように描き上げたその絵画をいっぺんに気に入り、「さすが宮廷画家ベラスケスだ。」と褒め称えたのではないか。

▼絵画の一番奥に国王夫妻が映る鏡がある。そして、その手前、大きなキャンバスに向かっているのは宮廷画家、ベラスケス本人である。とすると、ベラスケスが向かっている大きなキャンバスには国王夫妻の肖像画が描かれようとしているということになる。つまり、国王は我々見学者と同じ側に居ることになる。

▼妻が呟く。「キャンバスに描かれている絵を横に展示して欲しいわね。」そのキャンバスに描かれれた絵はどんなものだろう。想像する。国王夫妻の後ろには、我々、見学者が描き込まれているのかもしれない。2007年1月、遙か東の彼方からやってきた中年夫婦がくたびれた顔をして、国王夫妻の後ろから顔を覗かせている。

▼ベラスケスは1599年、スペイン南部のセビリアに生まれた(〜1660)。 15世紀の末に新大陸が発見されて以来、セビリアは植民地への玄関として大きく発展した。新大陸からもたらされた金銀で潤ったセビリアでは市内に様々な画塾が開かれ、彫刻家や工芸家、画家が育てられた。ベラスケスもそこからあぶり出され、24歳で宮廷画家となり50年間に及ぶ宮廷内での生活が始まった。

▼ベラスケスは国王フェリペ4世の庇護を一身に受けた。国王はベラスケスに宮廷画家という地位だけでなく、王宮私室の取次係、衣装係、側使、という役人としての役割も与えた。ベラスケスは画家をする傍ら、出世街道を駆け上り、王宮配室長にまでなった。王は、ベラスケスを側使に任命した翌年には、自分の私室の鍵を与えており、ベラスケスの画房には、特に王のための椅子が用意されていたという。16世紀の初め、宮廷画家をめざしギリシャからやってきたものの、夢を果たせず王室と裁判で対峙する羽目になったエル・グレコとは対照的な、順風満帆の宮仕えである。 ▼ベラスケスは国王フェリペ4世の庇護を一身に受けた。国王はベラスケスに宮廷画家という地位だけでなく、王宮私室の取次係、衣装係、側使、という役人としての役割も与えた。ベラスケスは画家をする傍ら、出世街道を駆け上り、王宮配室長にまでなった。王は、ベラスケスを側使に任命した翌年には、自分の私室の鍵を与えており、ベラスケスの画房には、特に王のための椅子が用意されていたという。16世紀の初め、宮廷画家をめざしギリシャからやってきたものの、夢を果たせず王室と裁判で対峙する羽目になったエル・グレコとは対照的な、順風満帆の宮仕えである。

▼しかし、ベラスケスがいた50年間の宮廷は順風満帆ではなかった。世界に冠たるスペイン帝国は衰退の一途をたどっていた。ベラスケスを庇護したフェリペ4世は芸術には理解があったが、政治的には無能であった。オランダ、ポルトガルを失い、フランス、イギリスと戦っては敗戦を続け、彼の時代にスペイン帝国は決定的に衰退した。王宮の貴族ですら貧窮し、ベラスケスに払う俸給の支払いが滞ることもあった。この帝国の衰退を、ベラスケスは核心の場で目撃し続けた。

▼ベラスケス晩年の大作「ラス・メニーナス」が描かれたのは、まさに帝国が衰退を前にした時期なのである。キャンバスの中にベラスケスが描き込んだのは何だったのか。想像する。この絵の中に描き込まれたのは、フェリペ4世にとって居心地のいいものばかりなのである。長年にわたり王の側にいたベラスケスは、追い込まれていく国王の孤独を痛いほど理解していた。その国王が、何の気兼ねなく心を許せるものをベラスケスは描き込んだのだ。キャンバスの中に描かれた自らの姿。そのベルトには王宮配室長の鍵を下げ、胴衣の胸にはサンティアーゴ騎士団の紋章である赤い十字架が輝いている。サンチアゴ騎士団は当時スペインで最も権威ある貴族集団である。わざわざそれを描き込んだベラスケスの意図を「出世街道を駆け上った自らの姿を誇示するものだ。」と評する者もいるが、私 はこの見方に異を唱える。 はこの見方に異を唱える。

▼画面の中の「ベラスケス」は、国王が最も気を許せた様々な「モノ」の一つとして客体化されているのだ。国王は、「ベラスケス」を見いだし育て庇護し彼に地位と名誉を与えた。「ベラスケス」はそれに応え生涯、国王に忠誠を誓い、どんなに過酷な状況に国王が追い込まれようとその姿勢をくずすことはなかった。画面の中の「ベラスケス」は国王が自ら庇護し創りあげた最高の味方としての「モノ」なのだ。愛娘と並び、国王が人生をかけて築きあげた「決して自分を裏切らないモノ」なのである。

▼出来上がった絵には国王にとっての最高の安らぎになる諸々があふれ、最もくつろげるひとときが凝縮されている。ベラスケスはそこまで計算してこの絵を描いた。

そして、天才画家は、自覚しようがしまいが、この宝石のようなひとときの後に、スペイン帝国の崩壊が雪崩をうって押し寄せる、という予感までをも描ききったのである。

▼二日後、私たちはバルセロナで、もうひとつの「ラス・メニーナス」を観た。ピカソは、1957年の8月から12月までの4ヶ月間、アトリエの扉を閉め、「ラス・メニーナス」への挑戦に没頭した。同国の巨匠の大作を出発点に58枚の油絵、一人物像を44枚などを一気に描き上げた。それは「ラス・メニーナス」をベラスケスのもとから解き放ち、自在に乱舞させた壮大な遊びである。 ▼二日後、私たちはバルセロナで、もうひとつの「ラス・メニーナス」を観た。ピカソは、1957年の8月から12月までの4ヶ月間、アトリエの扉を閉め、「ラス・メニーナス」への挑戦に没頭した。同国の巨匠の大作を出発点に58枚の油絵、一人物像を44枚などを一気に描き上げた。それは「ラス・メニーナス」をベラスケスのもとから解き放ち、自在に乱舞させた壮大な遊びである。

▼今回の旅では二つのピカソ美術館を訪ねた。一つはパリの美術館、ここにはバルセロナからパリに出て行った1910年代を経て最盛期のピカソの作品群が所狭しと並んでいた。この時期の作品の多くは,絶えず、新しい手法を求めて挑戦する気概にみなぎっている。

(※最盛期から晩年にかけてのピカソの軌跡については、妻ジャクリーヌとの生活を中心に、そのうち考えてみたい。)

▼ 一方、バルセロナのピカソ美術館には、少年期から青年期にかけてのピカソの作品が集められている。ピカソは1881年に南スペインのマラガで生まれた。 父は絵画教師だった。1895年、バルセロナに移り住み、1904年にパリに本格的に移住するまでを過ごした。バルセロナの美術館にはピカソの原点となった作品や画帳、ノートなどが集められている。 父は絵画教師だった。1895年、バルセロナに移り住み、1904年にパリに本格的に移住するまでを過ごした。バルセロナの美術館にはピカソの原点となった作品や画帳、ノートなどが集められている。

▼ゴシック様式の大聖堂界隈に東西に広がる石畳の奮い町並み“バリオ・ゴティゴ(古い地区)”の一角にピカソ美術館があった。かつての回船問屋を改造したものだそうだ。バルセロナ市が場所を提供して美術館をつくろうという話が持ち上がったのは1957年、スペインはフランコ独裁政権の中にあった。ピカソはフランコ政権と真っ向から対立しており、スペインには足を踏み入ることができなかった。その危険を承知の上で、少年時代のピカソの友人達が美術館設立に立ちあがったのだ。感激したピカソは、多くの作品を寄贈した。その中に「ラス・メニーナス」全シリーズがあった。 ▼ゴシック様式の大聖堂界隈に東西に広がる石畳の奮い町並み“バリオ・ゴティゴ(古い地区)”の一角にピカソ美術館があった。かつての回船問屋を改造したものだそうだ。バルセロナ市が場所を提供して美術館をつくろうという話が持ち上がったのは1957年、スペインはフランコ独裁政権の中にあった。ピカソはフランコ政権と真っ向から対立しており、スペインには足を踏み入ることができなかった。その危険を承知の上で、少年時代のピカソの友人達が美術館設立に立ちあがったのだ。感激したピカソは、多くの作品を寄贈した。その中に「ラス・メニーナス」全シリーズがあった。

▼ピカソの「ラス・メニーナス」を掲載する前に、蛇足になるが、今回、訪ねて、いたく感激した作品を一つ載せさせていただく。ほっておけば忘れてしまうので・・・・バルセロナ・ピカソ美術館に は10代前半からの驚くように成熟した作品が並んでいるのだが、やはり、印象的なのがピカソ20歳から23歳までの「青の時代」の作品群だ。その中の一つ「寄る辺なき人々」(22歳の時の作品)に深い感銘を受けた。路上生活の母子を正視した作品にピカソの根源をみた気がした。ピカソは終生、女性を執拗に凝視することで新しい手法を切り開いていった。その原点を見た。あの「ゲルニカ」に登場した空爆下の母子の姿も、この母子に重ねあわせたのではないか。 は10代前半からの驚くように成熟した作品が並んでいるのだが、やはり、印象的なのがピカソ20歳から23歳までの「青の時代」の作品群だ。その中の一つ「寄る辺なき人々」(22歳の時の作品)に深い感銘を受けた。路上生活の母子を正視した作品にピカソの根源をみた気がした。ピカソは終生、女性を執拗に凝視することで新しい手法を切り開いていった。その原点を見た。あの「ゲルニカ」に登場した空爆下の母子の姿も、この母子に重ねあわせたのではないか。

誰からも愛されぬこの女達は思い出す。

今日は、そのはかない想いにとらわれすぎた。

彼女たちは祈らない。

追憶から離れようとはしない。

夕暮れの中で、古びた教会のように

身を丸める。

ギョーム・アポリネール

▼話を「ラス・メニーナス」に戻そう。美術館の中、1フロアが「ラス・メニーナス」に当てられている。つまらぬ理屈を言うのはやめて、ベラスケスとピカソを並べてみよう。

絵とは考え抜かれたものでもなければ、あらかじめ決められたものでもない。描いている途中で、ちょうど人の考えがどんどん変わるように、変わってしまうものなのだ。しかも描き終わった後でも、見る人の心の状態によって変わり続けるものなのだ。

生き物と同じように絵にも人生がある。

これは自然なことなのだ。絵は、見る人を通して生きているのだから。

ピカソ

▼絵に理屈はいらない・・・確かにピカソがいう通りかも知れないが、不遜ながら、ベラスケスとピカソの「ラス・メニーナス」の原画をまとめて見ることができた、という興奮の中で、私の中で一つの屁理屈が生まれている。それを記録しておきたい。 ▼絵に理屈はいらない・・・確かにピカソがいう通りかも知れないが、不遜ながら、ベラスケスとピカソの「ラス・メニーナス」の原画をまとめて見ることができた、という興奮の中で、私の中で一つの屁理屈が生まれている。それを記録しておきたい。

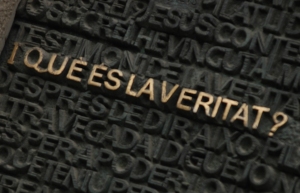

▼ベラスケスはその絵の中で、窓の扉は一つしか開けなかった。絵の手前の窓から室内に入る

光が王女を浮き立たせた。これに対して、ピカソはその他の二つの窓も開け放ち、さらに光を取り入れ乱舞させた。これによりさまざまに化学反応を何度も何度も描き重ね、新しい「ラス・メニーナス」を創りあげようと格闘した。ピカソのその執拗な格闘の産物を見る過程で、私は、「ラス・メニーナス」を支配する揺るぎないもう一つの光線の存在に初めて気がついた。それは、画面中央、一番奥にある扉から入ってくる外光である。

▼ベラスケスの絵には、もう一つの視線がある。奧の扉を開けて、室内を見回している“舎営係”の視線である。 ▼ベラスケスの絵には、もう一つの視線がある。奧の扉を開けて、室内を見回している“舎営係”の視線である。

彼(ホセ・ニエット?という名らしいが確認できなかった)が扉を開けて入ってきた瞬間、背後からは一塵の風とともに明るい外光が差し込む。それは緩やかな宮廷の暮らしに突き刺さる外気である。そして扉の向こうに延々と広がるのは、閉ざされた宮廷生活を送る彼らを呑み込む未来へと繋がる時空である。やがて、この宮廷の暮らしは跡形もなく消え去り、時代は暗転しスペイン王国は滅び戦火とともに独裁者の時代がやってくる・・・・・。ベラスケスの「ラス・メニーナス」を支配している憂鬱な予感は、この画面中央の扉の向こうからふりそそいぐものから来ているのだ。ピカソの執拗な創作の過程がそのことをあぶり出した。ピカソは、もはや、鏡に映る国王夫妻の視線など眼中になく、その扉の奧からの強烈な視線に眩惑されていく。それは、破滅=死の恐怖に囚われる当時のピカソの潜在意識をあぶり出しているのではないか?

▼“舎営係”ホセ・ニエットは暗黒の未来への水先案内人なのだ。今、宮廷で戯れる彼らの背後で未来への扉が開いたのだ。その瞬間をベラスケスは凍結し,そしてピカソも暗黒の未来への扉を鋭敏に感じ取った・・・・・・芸術家はただ目の前を過ぎる実態に忠実であろうとする。しかし、そうして産み出された作品には強烈な先見性を内包したメッセージが記号として刻まれているのだ。私は、二人の作品の鑑賞を通して、それを扉の向こうに発見した・・・・と、大人げなく興奮している。 あの扉の前に立つ、ホセ・ニエットという人物が何ものなのか、調べがついたらまた報告する。

<参考にした資料>

「巨匠の世界 ベラスケス (タイム ライフ ブックス)

「巨匠たちのスペイン」(神吉敬三:毎日新聞社)

「ピカソ美術館めぐり」(新潮社)

「バルセロナ・ピカソ美術館ガイドブック)

|