�@�@�@�@�@�r���������������@�����@�r���������@�i���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���x�c�P�q�����g�����S�����ςɂ���

�@�@�@�@�@�@ �@�Q�O�O7�N1���P�T��

�������قǁA�܂��܂��H��p�t�I�[�}���X�������B �������قǁA�܂��܂��H��p�t�I�[�}���X�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�r���������������@�����@�r��������

�@

�@�@

���u�l�͂��̍��A���ې����Ƃ����z�́A�����A���S�ɐl�Ԃ̗������z���Ă��܂����Ƃ���ŁA�푈��B��̃��A���e�B�Ƃ��������I�Ș_���ŁA�Ƃ������g�D�ʼn^��ł���悤�Ɏv���Ďd�����Ȃ��v ���u�l�͂��̍��A���ې����Ƃ����z�́A�����A���S�ɐl�Ԃ̗������z���Ă��܂����Ƃ���ŁA�푈��B��̃��A���e�B�Ƃ��������I�Ș_���ŁA�Ƃ������g�D�ʼn^��ł���悤�Ɏv���Ďd�����Ȃ��v

�����ܔN�ɂȂ邯��ǂ��A�܂������̂������ɂ́A����I�ȑc���̎p�Ƃ������̂��A�N�̖ڂɂ����̕s���肳���d�v�Ȍ_�@�Ƃ���ق��ɂ́A�v�������ׂ悤���Ȃ��̂��E�E

���C���z���������������̒��N�ł́A���\���Ƃ���������Ăǂ��Ȃ��H���Ȃ��A��̒���f�r�����ɉʂĂĂ���Ƃ������A�܂�����ɐ��\�{�����E�̕s�����`���Ă���d����������Ȃ���A�Ȃ����炩�ȍȎq�̖������v�������ׂ���Ƃ������Ƃ́A��͂�s�v�c�Ƃ����Ă����͂��ł���B

�������܂ł���ƁA�؊_�͂܂����Ă����f��~�A�ł������B�����̂�����ɂȂ��ė����B���ɐ��\������f��~�����Đ����Ă���Ƃ������Ƃ́A���ǁA�����l����ɂ��Ă������͂��ׂĔ��f��~�ŏI����Ă���Ƃ������Ƃł���B

���؊_�́A�����̎v�l�T�����h�̒��S���ɁA�ۂ�����ƈÂ����A�E���̊�̂悤�Ȃ��̂������āA�l�X�ȑ������锻�f�����������Đ��܂�锤�̎v�l�̋����A���܂ꂩ�����ۂ�r�[�ɂ��̌��A���̊�̒��z�����܂�Ă䂭�悤�Ɏv��ꂽ�B�������̌��A�����E���̊������������Ƃ��Ĕ����قɒ�Ƃ�����A����ɂ́A�l�ԓI�A�Ƃ��������̂悤�ȎD���������邩������Ȃ��B�E�E�E�E�E�E�E��b�����Ăɂ����A�����̓��h�������������̂��̂����ƂÂ��Ă݂�B�Ƃ����������������Ă݂悤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1951�N�@�x�c�P�q�u�L��̌ǓƁv���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

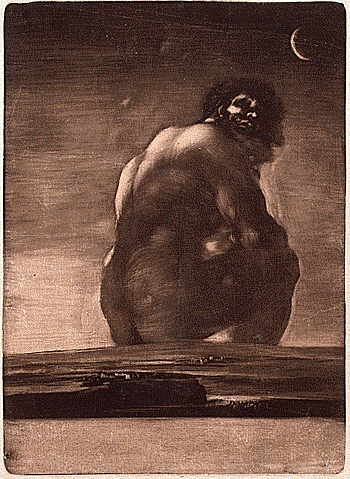

���@�S���@�P�W�P�S�N�̍�@�@�u�P�W�O�W�N�T���R���v

���T�S�Łu���̃}�n�v��`�����j�́A�U�W�ŁA���̏Ռ��I�Ȉ�u����㐢�ɖ₤���B

�����̐��E�ɏZ�ރS���́A���̊G�̒��ɈŖ�����E�C�̔ߖ����߂�B�ł̒����璆���̔����V���c�̒j�������т�����B�����^���̌�����g�ɗ��т����̑傫�Ȓj�͎��̈�u�ɂ́A�����Ƌ��ɒn�ʂɕ��ꗎ���A�����V���c�͐Ԃ��N���ɐ��߂��Ă��܂����낤�B�S���́A�e����������t�����X�����u�ނ�͂������߂ɏ]�������l�`���v�Ƃł��f���̂Ă�悤�ɖ����ɕ`���Ȃ���A���̈���ŁA���������܂Ő����Ă����ł��낤�n�ʂɓ|��炷�j�̊�A�e����������ꋯ����_����{��ɑł��k����C���m�̕\����ڍׂɕ`������ł���B�S���́A�@�p�Y���]���邽�߂̂���܂ł̐푈��̏펯�𐁂�������B�`�����Ƃ����̂́A�푈�������炷�s�𗝂��̂��̂ł���B��ʎE�C����ɂ��s�����]���ɂȂ�u�����ʍU���̎���v�̗\���ł���B

�@�u��Ďˌ��ɂ��e�E�Y�́A�t�����X�R�̑n�ӂɂ����̂ł������B���̋������́A�����̏e���Əe�́A���̉s���l�H�I�Ȋp�x�́A���̂܂܂Łg����h�̓����������Ă���B���̕����̏e���́A�₪�ċ@�֏e�ƂȂ�A���P�b�g�ƂȂ�B�v�u���@���̍H�Ɛ��i�ɂ���āA�܂�͊�̂Ȃ��\�͑��u�ɂ���đ�ʂ̐l�Ԃ���x�ɂ܂Ƃ߂ĎE����鎞�オ��������B�����̓S���̎�ɂ���āA���̎���̊J�n���ɗ������킳��Ă���B�v�@�i�x�c�P�q�@���@�u�S���V�v���j

�����̊G�́u�P�W�O�W�N�T���Q���v�B�O���̖\���̗l�q��`������i���B�������P�W�P�S�N�ɕ`���ꂽ�B�i�|���I���̕��͍s�g�ɑ��ĖI�N�����}�h���[�h�s���̎p���Ƃ炦�����̂��B�n��̃G�W�v�g�l�b���ɁA�s�����i�C�t��f��ŗ����������Ă����B�����܂����\��B�}������Ă����G�l���M�[����C�ɖ\�������u�Ԃ��B�푈�Ƃ͕��E�`�ł��Ȃ�ł��Ȃ��A�����Ȃ��s����b���������̃J�I�X�̒��ŁA�����Ȃ��E�������A�s�𗝂��ƁA���̍r�X�����������M�g���ŁA�U�W�̃S���͔����Ă���B �����̊G�́u�P�W�O�W�N�T���Q���v�B�O���̖\���̗l�q��`������i���B�������P�W�P�S�N�ɕ`���ꂽ�B�i�|���I���̕��͍s�g�ɑ��ĖI�N�����}�h���[�h�s���̎p���Ƃ炦�����̂��B�n��̃G�W�v�g�l�b���ɁA�s�����i�C�t��f��ŗ����������Ă����B�����܂����\��B�}������Ă����G�l���M�[����C�ɖ\�������u�Ԃ��B�푈�Ƃ͕��E�`�ł��Ȃ�ł��Ȃ��A�����Ȃ��s����b���������̃J�I�X�̒��ŁA�����Ȃ��E�������A�s�𗝂��ƁA���̍r�X�����������M�g���ŁA�U�W�̃S���͔����Ă���B

�����̂T���Q���̖\���łS�O�O�l�ȏ�̎s�����ߕ߂��ꂽ�B��H�A���j�A���^�ѐl�A�C���A�X�ԁA�U�����A���̗������A��H�A�K���X�E�l�A�`���R���[�g�E�l�A����������A��t�A���A�s���l�E�E�E�E������������͕ێ�I�ł������ʂ̕�炵���c�ގs���������B�ޓ��͗����̖����A�e�E���ꂽ�B���̏�ʂ�`�����̂��u�P�W�O�W�N�@�T���R���v�ł���B

�u�S���͒����Ȃ��ɁA����Ύ��牟�������銆�D�ł��̓��𐧍삵���B�E�E�E�E���̉����|�����吧��́A�l�X�ɁA���O�ɁA�}�h���[�h�s���ɁA�X�y�C���l�̑S�̂ɁA�Ђ��Ă͐l�ނ̂��ׂĂɁA�l�Ԑ��ɑ��Ęb�������Ă���̂ł���B����͐l�X�ɘb�������A������������l�X���狁�߂Ă���B�@�i�x�c�P�q�@���@�u�S���V�v���j

�@���̓̐푈������߂Ƃ���A�S���́u�푈�̎S�Ёv��`����i�Q�́A�Q�O���I�̃s�J�\�ɐ[���e����^���A���́u�Q���j�J�v�����ݏo����錴���͂ƂȂ����B

���l���̂T�O�Α�ɂ��āA�x�c���͂����q������B�u�\��Ƃ́A�����ȂׂĐl�����ō��̒B���A�K���ƁA�Ő[�x�̓]���A�s�K�̑o���𖡂��킹�Ă����c���ȔN��ł���B�ނ��s�������Ƃ��A�s��Ȃ��������Ƃ��A��͂Ƃ肩�����������A�J��Ԃ��������Ȃ��B�l�͌\��̎c������m�邽�߂ɂ͂�����Ă݂��葼�͂Ȃ��B�v�@�S���̌\����܂��ɂ��̒ʂ肾�����B�\��̓����ő�a���������͂��������B���̍Œ��ɃA���o���ݕv�l�Ƃ̓V���̂悤�Ȏ�ʂ̎����߂��������Ǝv���Ǝ������ǂ��ɗ������B���Ǝv���A�{���Ƃ̍ō���A��ȋ{���Ƃ��P�V�X�R�N�A�T�R���̎��ɂ̂ڂ�߂��B�������A���̎��A�S���̓A���o���ݕv�l���璍�����ꂽ���\�[�̌[�֎�`�ɐS�����A�݂����瓾���n�ʂɋ^������ɂ�����B ���l���̂T�O�Α�ɂ��āA�x�c���͂����q������B�u�\��Ƃ́A�����ȂׂĐl�����ō��̒B���A�K���ƁA�Ő[�x�̓]���A�s�K�̑o���𖡂��킹�Ă����c���ȔN��ł���B�ނ��s�������Ƃ��A�s��Ȃ��������Ƃ��A��͂Ƃ肩�����������A�J��Ԃ��������Ȃ��B�l�͌\��̎c������m�邽�߂ɂ͂�����Ă݂��葼�͂Ȃ��B�v�@�S���̌\����܂��ɂ��̒ʂ肾�����B�\��̓����ő�a���������͂��������B���̍Œ��ɃA���o���ݕv�l�Ƃ̓V���̂悤�Ȏ�ʂ̎����߂��������Ǝv���Ǝ������ǂ��ɗ������B���Ǝv���A�{���Ƃ̍ō���A��ȋ{���Ƃ��P�V�X�R�N�A�T�R���̎��ɂ̂ڂ�߂��B�������A���̎��A�S���̓A���o���ݕv�l���璍�����ꂽ���\�[�̌[�֎�`�ɐS�����A�݂����瓾���n�ʂɋ^������ɂ�����B

���P�W�O�Q�N�A�A���o���ݕv�l���A�ˑR�A��̎��𐋂����B����ƕ��������킷�悤�ɁA�t�����X�v����B�������t�����X�Ƀi�|���I�����o�ꂵ�P�W�O�S�N�A�t�����X�c���Պ������B�@�i�|���I���c��͌��o�����R���I�Ђ�߂��A�s���͂���g���ĉ��B���e�ւ̖�]�Ɍ������ē˂��i�ށB����ɑΛ������p�鍑�E�C�M���X�B�X�y�C���͂��̋��Ԃʼnp���̑㗝�푈�̏�Ɖ����Ă䂭�B�X�y�C���{��ɂ͓����Ҕ\�͂͂Ȃ��A�O�ɂ������Ėd���A�d�̑��ƂȂ��Ă䂭�B���̓{���̂悤�ɓ]�����鍬���̃X�y�C���̒��ŁA�S���͂T�O���Y�������B

���P�W�O�T�N�A�S���T�X���B��O���t�����X�哯���������B�C�M���X�A���V�A�A�I�[�X�g���A������ɎQ�����A�g���t�A���K�[���Ńl���\����̃C�M���X�͑��̓t�����X�E�X�y�C���͑���r�ł�����B�����i�|���I���̓A�E�e�����b�c�O���c�Ń��V�A�A�I�[�X�g���A���c��R��j��B

���P�W�O�U�N�A�S���͂U�O�ˁB�i�|���I���̓x���������߂ɂ���đ嗤�����߂��o���B

���P�W�O�V�N�A�������ɂ��ւ�炸�A�t�����X�R���X�y�C����N���B ���P�W�O�V�N�A�������ɂ��ւ�炸�A�t�����X�R���X�y�C����N���B

�@�u���[���b�p�e�n�ʼn����Ƃ����l�Ԃ��A��x�ɁA����ł䂭�B����͂���܂ł̗b���Ɨb���Ƃ̊Ԃł͌����Ȃ����Ԃł������B�����́g����h�ł���B�v�i�x�c�P�q�@���@�u�S���V�v���j

���P�W�O�W�N�A�S���U�Q�ˁB���̗������r�����S�h�C�����r�A�J�����X�S���͑ވʂ����B���ʌp���҂̃t�F���i���h�����͖S����]�V�Ȃ����ꂽ�B�����āA�T���Q���A�}�h���[�h�Ńt�����X�ɑ��閯�O�I�N�A�R���A���O�̏e�����Y�A�t�����X��̌R�ɑ���X�y�C���̓Ɨ��푈���u������B

�@

���P�W�O�W�N�[�P�Q�N�ɕ`���ꂽ���G�u���l�v�B���|�ɂ��̂̂������܂ǂ��l�X�⓮���̔w��Ɍ���鋐�l�B����́A���C�̎���ɝe�荞�܂ꂽ���O�̈ӎu�����ݏo�����ے��ł���B�u���l�v�͖��O��w�ɂ��āA�R�̌������������Ă��悤�Ƃ��Ă��鉽���̂��ɗ������������Ƃ��Ă���B�S���͂��̍�i�������̂��߂ɕ`���A�����ŏ��L���Ă����B

���P�W�P�O�N�A�U�S���̃S���͓���W�u�푈�̎S�Ёv�̐���ɂƂ肩����B�S���͂��̓Ɨ��푈�������Ĕ������邱�ƂȂ��A�l���l���E����������Ƃ����鋶�C�̗l���A�U�N�Ԃ̐푈���A�����Ɨ�O�ɋL�^���Â����B

�@�S���͐₦���A�ω����������B���̎�@�����X�Ǝ��݂ɕς��Ȃ���A��Ɏ����蔼����𑖂葱����E�E�E�E�E�E

���u�푈�̎S�Ёv����

�@����ׂ����̂ւ̔߂����\��

�u�푈�̎S�Ёv��X�ԁ@��

�ޏ������͂����]�܂Ȃ�

�@�t�����X�R���������������悤�Ƃ��Ă���B�����w�ォ��A��e���낤���A�V�k���������������Ƃ��Ă���B

�@���u�푈�̎S�Ёv��R�O��

�@�푈�ɂ���Q

�@

�@�s�J�\�́u�Q���j�J�v���̂��̂ł͂Ȃ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�u�푈�̎S�Ёv��P�Q���@��

�@�@�@�@�@�@�@�@���̂��߂ɐ��܂�Ă����̂��H

�@

���u�푈�̎S�Ёv��V��

�@�@�Ȃ�ƗE���ȁI

�@�@�@�@�@�@�@�u�푈�̎S�Ёv��R�U����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃɂ��Ȃ�

�@�@�@�@�@�@�@�@���𗎂Ƃ�������̒j��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���̒j�����߂��ڂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���߂Ă���@�@����

���u�푈�̎S�Ёv��S�S��

�@

�x���@�����@�����@��������������@

�u�s���R�A�����R���Ґ�����ėl���͈�ς����B�F�E���푈�̎��オ�����ɊJ�n���ꂽ�̂ł���B�s���A�����Ƃ��Ă̌����Ƌ`���̕�����F�߂��Ă͂��߂āA�F�E���푈���\�ɂȂ����B�펀�҂͖��_�̎��Ƃ����킯�Ń^�_����ɂȂ�B����j�̔w�����������ɊJ�n�����B �u�s���R�A�����R���Ґ�����ėl���͈�ς����B�F�E���푈�̎��オ�����ɊJ�n���ꂽ�̂ł���B�s���A�����Ƃ��Ă̌����Ƌ`���̕�����F�߂��Ă͂��߂āA�F�E���푈���\�ɂȂ����B�펀�҂͖��_�̎��Ƃ����킯�Ń^�_����ɂȂ�B����j�̔w�����������ɊJ�n�����B

�@�G�ɑ��鑞�����܂������I�K�͂����悤�ɂȂ�A����܂ł͐��ƂȂ����n��̏Z���́A����e�ɂł�������ʌ���A�b�����m�̐푈�Ƃ͊W�͂Ȃ������B�ꎞ��������悩�����̂ł���B�Ƃ��낪�����푈�ƂȂ�����͂����Ȃ��B��ꂪ�G�n�ł���ƂȂ�A�n��̏Z�����܂��G�ł���B�싞��s�E�̑f�n�͂��łɂ����ɂ������ƌ����Ă����قljߌ��ł͂Ȃ��ł��낤�B

����Ƀi�|���I���̐�@�́A�R���̌��n�����A���������ɂ���Č��n�ł܂��Ȃ��B�܂蒥���ɂ��푈�ł���B�r�炳��A��悳�����̂͌��n�̏Z���ł���A�犘�͂����Ă��Ă������ɐ����͂������Ă����A�e���i�|���I���Ől�E���ɐ�O����B

�@����ׂ��A�g����h�̊炪�A�����ɂ͂�����Ƃ��̊�𐳖ʂ���̂������Ă���B�����̗D�ʂƕ��y���甭���ĊF�E���푈�ցB�E�E�E�E�E

�@���̌��オ�܂��I����Ă��Ȃ����Ƃ����͂������ł��낤�B�v

�@�@�@�@�i�x�c�P�q�@���@�u�S���V�v���j

�@

���P�W�P�S�N�A�i�|���I���̎���͏I������B�X�y�C���̎s���������������Ɍ������B�������A�����͂���ȂɊȒP�ɐ}�����ł��Ȃ��B�A�����������t�G���i���h�V�����Ăю�����t�]�������悤�Ȑꐧ�������͂��߂��B���R��`�҂͒e�����ꔗ�Q���ꂽ�B���̔N�A�S���������ȍ�i�u���߂̃}�n�v�u���̃}�n�v��`�����Ƃ��Ĉْ[�R��ɂ�������B�������A���̓����N�ɁA�S���́u�P�W�O�W�N�T���Q���v�Ɓu�P�W�O�W�N�T���R���v��`���グ��B�S���U�W�ˁA�܂��܂��͂�Ă��Ȃ��B

�@���P�W�P�T�N�A�S���U�X�ˁB���͂��̔N�ɕ`���ꂽ���摜���B�Ⴂ�B���̔��͊��炩��ᰂȂǂ͂Ȃ��B��̂܂��ɂ͎�̌G�����邪�A���̊�ɂ͗͂��݂Ȃ����Ă���B���͂������A���̋��C�ɂ��ӂ��u�푈�̎S�Ёv��ʂ��Đ�]�̕������ߑ������V�l�̊炾�Ƃ́A�ƂĂ��M���������B�ǂ��݂Ă���������̒j�̕���ł���B

���S���͉����ɊG��`�������A�ω����������B��������ɕω�������A�v�V�����݂Ȃ��点�Ă����̂��A�S���Ƃ������݂Ȃ̂��B�v���h���p�قŁA�u�P�W�O�W�N�T���R���v�̉��Ɍf����ꂽ�u���摜�v�����Ă���ƁA�f���ɂ����[����������B

�@�X�y�C���G�挤���̑��l�ҁA�́E�_�g�h�O���͂�������Ă����B

�@�u���͏\�Z���I�ȍ~�A�e���I��ʂ��ď��Ȃ��Ƃ���l��������ł��鍑�Ƃ����̂̓��[���b�p�ɂ͂������܂���B�w�t�����X�́H�x�Ƃ����b�͓��R�o�Ă���ł��傤�B�������A�������͍��ۓI�Ȍ|�p�s�s�Ƃ��āA�݂�Ȃ悻����W�܂��Ă���킯�ł��B�����ɁA�X�y�C���Ƃ͂����ԈႢ�܂��āA�i�K�I�ɂ݂�Ȃ����͂��Ă��郌�x���܂Ŕ��p�������グ�Ă䂭�A��������ƍ��x�͂��̂����ɏ���Ď��̐��オ������x�̐i����������B�܂����̎��� ���オ���̂����ɏ��B����Ӗ��ł̓t�����X�̊������Ɣ��Ɏ����`�Ŕ��p�͉^�c����Ă���B�X�y�C���̏ꍇ�͂����ł͂������܂���ŁA�O���[�v���Ȃ���Δh������܂���B�ꐢ�I�Ɉ�l���Ƃ�ł��Ȃ��V�˂��o�Ă���킯�ł��B�����Ĉ�C�ɂ���܂ł̔��p��������悤�Ȍ`�ŁA�ɒ[�ȏꍇ�͓�A�O���I����삷��悤�Ȉ̋Ƃ𐬂�������B���ꂪ�X�y�C�����Ǝv���܂����A���̓T�^�I�ȗႪ�S���ł���܂��B�v ���オ���̂����ɏ��B����Ӗ��ł̓t�����X�̊������Ɣ��Ɏ����`�Ŕ��p�͉^�c����Ă���B�X�y�C���̏ꍇ�͂����ł͂������܂���ŁA�O���[�v���Ȃ���Δh������܂���B�ꐢ�I�Ɉ�l���Ƃ�ł��Ȃ��V�˂��o�Ă���킯�ł��B�����Ĉ�C�ɂ���܂ł̔��p��������悤�Ȍ`�ŁA�ɒ[�ȏꍇ�͓�A�O���I����삷��悤�Ȉ̋Ƃ𐬂�������B���ꂪ�X�y�C�����Ǝv���܂����A���̓T�^�I�ȗႪ�S���ł���܂��B�v

�i�P�X�X�U�N�@�S�����a�Q�T�O�N�̋L�O�u�����E�E�E���Ȃ݂ɂ��ꂪ�_�g���Ō�̍u���ƂȂ����E�E�E�j

���E���������P�W�P�T�N�ɕ`���ꂽ�u���摜�v�B

�S���͂P�W�P�Q�N�A�Ȃ̃z�Z�[�t�A�ɐ旧���ꂽ�B�Ƃ��낪�A���ꂩ��قǂȂ��S�O�Έȏ���N���̏����i���I�J�[�f�B�@�j�ƌ������Ă���B�ޏ��Ƃ͑��q�̌������̍ۂɏo������炵���B����ɋ������ƂɁA�P�W�P�S�N�A���I�J�[�f�B�@�����̎����o�Y����B�S���U�W�ˁA���I�J�[�f�B�@�Q�U�ˁB�P�W�P�S�N�Ƃ����A�i�|���I���̎��オ�I���u�P�W�O�W�N�T���Q���v�u�P�W�O�W�N�T���R���v��`���グ���N�A�����N�Ɏq���܂ł������Ă����A�Ȃ�Ɖ����Ȑl���Ȃ낤���B

���P�W�P�X�N�A�V�R���B�S���͈��l���I�J�[�f�B�@�ƂT�˂̖����T���[�g�Ƃ̕�炵���c�ނ��߂ɍ���̕ʑ�����ɓ����B�u�̑O�ɂ͐삪����A�Ί݂ɂ̓}�h���[�h�s�̕��i���L����B�ڂ̑O�ɂ͉��{���ނ���B�Ⴋ���A��S�ɔR���Ĕ�э��݁A��ȋ{���Ƃɂ܂ł̂ڂ�߂����䂾�B�����āA���̃A���o���ݕv�l�̃����A�{��������B�ނ͂��̍���̕ʑ��ł킪�l������Ղ��Ȃ���A�c�������ƐÂ��ɕ�炻���ƂƂł��l���Ă����̂��낤���B�������A�ϓ]��������^���́A�S���Ɉ��Z�������Ȃ������B

�����̔N�̕��A�S���͐l����x�ڂ̑�a�ɂ����莀����f�r���B���́A�S�������̕�����~���o���Ă��ꂽ��t�A���G�[�^�Ɋ��ӂ����߂āA�P�W�Q�O�N�A�S�����`�����u�S���ƈ�t�A���G�[�^�v�i�P�P�V�~�V�O�����j�ł���B��̉��ɖ������t����Ă���B

�@�u�P�W�P�X�N���̊�ď�Ԃ���A�D�ꂽ�Z�ʂƊŌ�łV�R�˂̎����~���Ă��ꂽ�F�l�̈�t�A���G�[�^�ցA���ӂ����߂āA�P�W�Q�O�N�`��

�@�S���v

�����̉�̗l�q����A�x�̋}������Ǐƍl������B���͗����A��͌�����A�ċz����̔�������Ԃł���B������f�r�������̎p���A�S���͎苾�������Ŋώ@�����̂��낤���B���̌���������Ŕނ͎��Ɍ����������̎p���ώ@�����B�����܂����B

������ɁA���̉�̔w�i�Ɋ���Â炷�ƁA���ɓ�l�̐l������������ƕ`�����܂�Ă���B����ɉE��ɂ��e���E�E�E�E�x�c���͍��̓�l�́A���l�̃��I�J�[�f�B�@�Ǝi�Ղł͂Ȃ����A�E�́A�����炭�[���A�܂�͎��̕\�ۂ��̂��̂ł͂Ȃ����A�Ɛ�������B

�������āA���̎��A�S���̊�́A���镗�i��ڌ����Ă����B���̐��E�B�S���͊ώ@�҂Ƃ��Ă��̈Èłɕ����ԁu�������i�v�̏ڍׂ��L�^���Ă����E�E�E�E�E

���������ƂɁA���̕�����A�҂����S���́A�ƂĂ��Ȃ���d���ɂƂ肩����͂��߂��B

�u�d���́A1820�N����Q�Q�N�ɂ����Ă̎O�N�Ԃ͂����Ղ肩����A���̊ԁA�ނ̐����Ɋւ�����͂قƂ�NJ��S�Ɍ��@���Ă��āA���̑��̎d�����A�ق�̎O�����炢�����Ȃ��̂ł���B

�@���̊Ԃ̎������A�S���́A���̂قƂ�ǂ��A�V���������ʑ��̎�v�ȓ�ԁi�K���̐H���Ɠ�K�̉��ڊԁj�̕ǖʂ��A�S���ŏ\�ܖ��A�܂��Ƃɋ����ׂ��A���v�ŎO�O�������[�g���ȏ�A�Ƒn�Ƃ������Ƃ������o�����Ƃ����������Ȃ炸�C���Ƃ��߂�قǂ́A�Ƒn�I���n���I�ȍ�i�œh��Ԃ����̂ł������B

�@�P�W�Q�O�N�R�����ŁA�ނ͂V�S�˂ł���A������a��ł���B

�@��i�́A����������ǂɒ��ږ��G�ŕ`���ꂽ���̂ŁA���̓_�A�t���X�R��@�ŕ`���ꂽ�T���E�A���g�j�I�E�f�E���E�t�����_����̂���Ƃ͈قȂ邪�A�d���̋K�͂Ƃ��Ă͂܂���Ƃ����ʂ��̂ł���B���̓��̘J�͂����ł��{���ɋ����ׂ����̂ł���B

�@�P�W�Q�O�N����Q�R�N�A�܂�͂V�S�˂���V�V�˂ɂ����Ă̕a��̘V�l���A����̐H���Ɖ��ڎ��ɑ����g��ŁA���̏�ɗ������荘�|�����肵�āA�S�N������ŊG��`���Ă���B�E�E�E�E�E�E�E

�@����́A�@���ɐE�ƓI��Ƃ̂��邱�ƂƂ͂����A���C�̍����ł���A

�@����A�E�ƓI��Ƃł�������A�Ȃ�����ɋ��C�̍����ł���B

�@���̂Ȃ�A�E�ƓI��ƂƂ́A���l�Ɍ�����A���Ă��炤���߂ɊG��`���l�̈����Ȃ̂ł���B

�@���ꂪ�A�A�g���G�Ȃ炪�ǂ��������A�v���C�o�V�[���̂��̂ł���A����̐H���ƃT�����̕ǂɕ`���̂ł��邩��A����͂��������^�т��Ȃ炸�A�܂��ēW�����s�\�ł���B

�@�Ƃ������Ƃ́A���l�l�̒N�ɂ����Ă��炤�K�v�̂Ȃ��A�܂�͐�Ɍ������悤�ɁA����Ό����Ȃ����߂̊G��ł���B

�@����́A���p�݂̂Ȃ炸�A�|�p��ʂ��n���I�ɓ������Ă��閵���̋ɖk�ł��낤�B

�@�������A�����ɕ`�������̂̓��e�����E�E�E�E�E�E�E�B�v�i�x�c�P�q�u�S���W�v���j

���Â������ň�l�b���Ȃ�����A��ƃS���͕ǂɎ��X�ƌ���錶�e�̎p�ɑn��~����藧�Ă�ꂽ�B�]���ɍ����ɍ��܂ꂽ�u�����G�v�̐��X���A�a�ݏオ��̃S���͕ǂɂԂ���悤�ɂ��Ԃ�o�����B�v���h�����قɁA���̕ǂ��甍����莝�����܂ꂽ�S�Ă̊G���W������Ă���B�u�����G�v�̓W�����A�����������̋��C�̍����̐��E�ɓ���ƁA�C���œ��邾�낤�Ǝv���Ă������A������C�͂���Ƃ͂܂������t�������B���C�A�W�����́u���͎���̐��E�������I�v�Ɗ��X�Ƃ���S���̖��C�ȋ����ɖ����Ă����B�S���̖{���́A�����܂ł����C�Ȗڌ��҂Ȃ̂��Ǝ��͎v���B�@����̐��E�����A�ڌ����A�G�ɕ`�����A�@�@ ���Â������ň�l�b���Ȃ�����A��ƃS���͕ǂɎ��X�ƌ���錶�e�̎p�ɑn��~����藧�Ă�ꂽ�B�]���ɍ����ɍ��܂ꂽ�u�����G�v�̐��X���A�a�ݏオ��̃S���͕ǂɂԂ���悤�ɂ��Ԃ�o�����B�v���h�����قɁA���̕ǂ��甍����莝�����܂ꂽ�S�Ă̊G���W������Ă���B�u�����G�v�̓W�����A�����������̋��C�̍����̐��E�ɓ���ƁA�C���œ��邾�낤�Ǝv���Ă������A������C�͂���Ƃ͂܂������t�������B���C�A�W�����́u���͎���̐��E�������I�v�Ɗ��X�Ƃ���S���̖��C�ȋ����ɖ����Ă����B�S���̖{���́A�����܂ł����C�Ȗڌ��҂Ȃ̂��Ǝ��͎v���B�@����̐��E�����A�ڌ����A�G�ɕ`�����A�@�@

�@�x���@�����@�����@���͂���������@���S���� �@

�V�S�˂���V�V�ˁA�u���̕��v�������S���̋��������Ă���B

���P�K�A���ւ̃|�[�`������Ă����A�H���̓����̕ǂɕ`�����܂ꂽ�w�l���B�����炭�ޏ��͓������Ă����Ⴋ���l���I�J�[�f�B�@�B�r���𒅂Ă���B�ޏ��������ꂩ�����Ă���̂͊����B���̒��ɂ́A�S���������Ă���B���܂Ȃ��Ȃ�������̃S���ə~��ď��݂Ȃ����I�J�[�f�B�@���A���ꂩ��͂��܂�u�����G�v�̐���ē��l���B

�����I�J�[�f�B�@�̖ڐ��̐�A�H��̌������A���Α��̕ǂɕ`����Ă���̂́u�킪�q���T�g�E���k�X�v�B

�n��ƓV��̎x�z�������T�g�E���k�X���A�킪�q�ɖłڂ����Ƃ����_�����A���܂�Ă���䂪�q�����X�ƐH���E���Ă������A�Ƃ����Ñ�_�b��`�������́B

�@���̏u�Ԃ̋t��B���ڂ��o���ɂ��āA�䂪�q�ɐH�������̈�u�̎p�ɔ��������͉̂����Ȃ��B�X���̋ɒn�A�ېg�̂��߂ɉ䂪�q���܂ł�����Ԃ��Ă��܂����ɂ̃G�S�C�Y���B�~���͂ǂ��ɂ��Ȃ��B�H���̕ǂɂ���ȋ��C�̊G�������Ă���B�����w�ɂ��āA�S���ƈ��l�ƂT�˂̖����H����͂ށA���̓���̕��i��z�����邾���Őg�̖т��悾�B����Ȃɓ���̕��i�͂ǂ��ɂ��E�E�E�E�E�E����A���݂̉�X�̓���͂���Ƃ��Ȃ����C�Ə�ɗׂ荇�킹�Ȃ̂��E�E�E�E�E�S���͂��̂��Ƃ�˂����āA�y����ł���悤���E�E�E

������܂��A�����̂Ȃ��ϑz�̗ނ����A�����̑O�ɗ������Ƃ��A�ł���ۓI�ɔ�э���ł����̂́A�H�ׂ���q���̎��̂ł������B���̔������̂ɃS���������͎̂͂q���ł͂Ȃ��A�S���ȁA�z�Z�[�t�A�ł͂Ȃ����B�z���ɐ����A�ƒ��U��������Ƃ̏��Ȃ������S���̉e�ŁA�z�Z�[�t�A�͏�ɗ���Ԃ����������B���̈���ŁA�S�O�N�Ԃ̌��������̊ԂɁA�S���͂Q�O�l�̎q���z�Z�[�t�A�ɎY�܂����B�����炭�Y�܂��ςȂ��̃S���̏��Ƃ��傫���e�����āA���Lj�����̂͒j�̎q��l�����������B�S���̐g���肳���A�Ȃ△���̎q���B��H�����ɂ����E�E�E�E�E�S���͂���Ȏ������g�̐l����}���Ȃ���A���̊G��ʂ��čȂɜ��������̂ł͂Ȃ����B

�����l���I�J�[�f�B�@�̖ڐ��ɐ�Ɂu�킪�q���T�g�E���k�X�v������B���̉��A����u���āA���ׂ̕ǂɕ`���ꂽ�̂́u���[�f�B�g�v�B���[�f�B�g�ƌĂ�鏗���́A�����̌o�O���̏���l���B�p���X�e�B�i�E�y�`�����A�s�̉Ǖw���Ƃ����B�ޏ��́A�A�b�V���A�l���y�`�����A�s���P�����ۂɁA�����������ēG�̏��R��U�f���A���̎���a�����A�Ƃ�����������B�G�͂܂��ɋ�����f���G�����E�Q���悤�Ƃ��Ă���u�Ԃł���B

�����̊G�ɃS���́A���̃A���o���ݕv�l�̐l�����ʂ�����Ă����̂ł͂Ȃ����B���͂�������]�̂ǂ��ɂ����S���ɋ߂Â��A�Ô��Ȏv���o��a���ł��ꂽ�v�l�͓˔@�Ƃ��ăS���̂��Ƃ𗣂ꂽ�B�S���Ƀ��\�[�̌[�֎v�z�𒍂����ޏ������ɐڋ߂����̂́A���ɂ���Ē鍑�̍ɑ��S�h�C�������B�Ȃ��A�ޏ��͓ƍِ����̒��̈��l�ƂȂ����̂��H���̓���A�S���͂��̊G�ɑ������̂ł͂Ȃ����B�����āA�A���o���ݕv�l�̓�̎��̐^�����A���̊G�ɑ����Ă���̂ł͂Ȃ����B

�@�@�@�@�x���@�����@�����@���͂���������@���S����

�����i�����B�u���C�V�[�h���̏���v

�r���Ƃ�����n�̒��A�ǂ��܂ł��Â��s��B���Ԃ��낤���邾�낤���A��n�ɂ͑��؈�{�����Ă��Ȃ��B�A�F���X�ɂȂɂ���߂��Ȃ���A�����߂��悤�ɂ��čs��͓����E�E�E�E�B���ꂱ���A���̕��ŁA�ނ̖ڂ̑O�ɕ����A���֎��闷�̕��i�ł͂Ȃ����B�F�����������̉ʂĂɁA���ɋA���鐢�E������B

���]�k�����A�S���̈�A�́u�����G�v�̌`�����A�u���C�v�u�����v�ȂǂƂ������t�ɕ����߂āA�u�Â��j���B�v�ƈ�R���ʂ�߂��Ă䂭�A�Q�P���I�����̊ӏ҂�����B����́A��X�������Ă��錻��̌��E�_��\�����Ă���悤�ɂ��v����B���ߑ��̎���ɐ�����Q�P���I�̉�X�͂��̑㏞�Ƃ��āu�z���͌��R�v�Ɋׂ��Ă��܂����B���̓��{�B���邢�o�ϔ��W�A�����Ɋ��D���邠�܂�A�ׂ̔����ŌJ��L����ꂽ���N�푈�̎S�Ђ������̋�ɂƂ��Ĉ�����z���͂��������{�l�̐��_�\���́A���ۉ����Ă����̑��̂悤�Ɍ����ł܂��Ă������肾�B

���C���z���������������̒��N�ł́A���\���Ƃ���������Ăǂ��Ȃ��H���Ȃ��A��̒���f�r�����ɉʂĂĂ���Ƃ������A�܂�����ɐ��\�{�����E�̕s�����`���Ă���d����������Ȃ���A�Ȃ����炩�ȍȎq�̖������v�������ׂ���Ƃ������Ƃ́A��͂�s�v�c�Ƃ����Ă����͂��ł���B

�������܂ł���ƁA�؊_�͂܂����Ă����f��~�A�ł������B�����̂�����ɂȂ��ė����B���ɐ��\������f��~�����Đ����Ă���Ƃ������Ƃ́A���ǁA�����l����ɂ��Ă������͂��ׂĔ��f��~�ŏI����Ă���Ƃ������Ƃł���B1951�N�@�x�c�P�q�u�L��̌ǓƁv���

�����̎Љ�̐��ۉ��́A����Ԃ̐��_�𗬂����������߂Ă��܂����B�Ⴆ�u�F�m�ǁv�Ƃ������t�ɂ��ׂĂ����ߗǂ��Ƃ���u�z���͌��R�ǁv�B�����N�L���߂��A�����̓��̂����ނɌ������ē]���藎����Ƌ��ɁA�܂��l���ň��̏o�����ɑ�������ɔ����A���̐��_�͍������������������Ƃ�����B�N�Ƌ��ɁA�����s���u�F�m�ǁv�u����ρv�ȂǂƂ������t�ɕ������߁A���ꂼ��̘V�l�B�̋��тɎ����X���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂�����ł���B���̕��������V�l�B�́A���̑N��ȕ��i�̎����l�ƂȂ�B���̏Ռ��Ƌ��|�ƕs�����l�X����s�ɑ��点��̂��B�V���䂭���Ƃ́A���̎��̕��̕��i�̖ڌ����������邱�Ƃł���B���̕��i��ڌ�����������V�l�B������Љ�́u�F�m�ǁv���邢�́u����ρv�Ƃ������t�ł����Â��Ă��܂��B�@�@�@�@�@���@�u���C�V�[�h���̐�ցv

���V�l�S���͂V�R�˂Ŏ��̕���ڌ������B����Ȃ炻�̘V�l�̊�s�́u�F�m�Ǐ�v�u���������ǁv�Ƃ��ĕЂÂ����Ă��܂��̂�������Ȃ��B�������ɑ��������A����̏@���lj��`���`���ŁA�Ƃ̕ǂ̑S�Ă�h��Ԃ��V�T�˂̘V�l�A�������`���G�͈Â��O���e�X�N�̋ɒn�ł���B���̈ٗl�ȕ��i���A���l�ƂT�˂̖��͂ǂ̂悤�ȐS���Ō�����Ă����̂��낤���B ���V�l�S���͂V�R�˂Ŏ��̕���ڌ������B����Ȃ炻�̘V�l�̊�s�́u�F�m�Ǐ�v�u���������ǁv�Ƃ��ĕЂÂ����Ă��܂��̂�������Ȃ��B�������ɑ��������A����̏@���lj��`���`���ŁA�Ƃ̕ǂ̑S�Ă�h��Ԃ��V�T�˂̘V�l�A�������`���G�͈Â��O���e�X�N�̋ɒn�ł���B���̈ٗl�ȕ��i���A���l�ƂT�˂̖��͂ǂ̂悤�ȐS���Ō�����Ă����̂��낤���B

���@��K�Ɉړ�����B���̋��Ԃ��l�ʂ̕ǁA���ׂĂɃS���͕`���c�����B���̒��ŁA�����Ƃ���ۓI�Ȃ̂����̓��B���Ԃ̓����ɗ����č���ɕ`���ꂽ�P�D�Q�R�~�Q�D�U�U���̑�삪����B�u�����v

���D�y�ɖ��܂�A�g�����ł��Ȃ���l�̒j���A���荇���𑱂��Ă���B������̂Ȃ���l�́A�ǂ��炩�����₦��܂ŁA���荇�������Ȃ��̂��B�����ɂ͒����l���̉ߒ��ŁA�S�����ڌ����Ă����l�X�ȃX�e�[�W�̍R���̐}���Ïk����Ă���B

�u�ނ�͂��݂��ɁA�����Ă���Ƃ����P��̌����ɕ����߂��āA�c���ꂽ�B��̎��R�ł���Ƃ���̞��_��U�邤�B

�@�����̖��v�ȍR���A����́A�����炸���ĊO���i���C�P�W���j�̊��������ł��낤�B���̃��[���b�p���E���A������r���Ď��{��`�o�ς̌��݂ɗ��ł���Ƃ��A�ЂƂ�l���͂Ȃꂽ�X�y�C���ł́E�E�E�E�B�ƁA�����܂ł��l����K�v�͂܂������Ȃ��ɂ��Ă��A���̈ꖇ�͕K�R�I�ɂ����܂ł̂��Ƃ��v�킹����ł���B

�@�l�ԂƂ��Ă̂��̓�l�����т��Ă�����̂́A�ނ�̑������̂��̂ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł���B�S���͉��x���A�j�������т����āA���邢�̓V�����Z��̂悤�ɔw���ł������ĕʂ�悤�ɂ��ǂ��ɂ��Ȃ�ʐ}��`���Ă������̂ł������B

�@�l�ނ̋��C�A���邢�͋��C�̐l�ނ́A���̐��̏I���܂ł�������̂ł���A�Ƃ��鐢�E�ς��ނɂ��������̂ł��낤���B���ꂪ�Ȃ������Ƃ͌����Ȃ��B

�@�ނ�̓�l����l�Ƃ��n�ɓ|��Ă��܂��Ă��A�J�X�e�B�[���A�̍����𐁂������Ă������ɉ��̕ς����Ȃ��B�E�E�E�E�E�E�E�E�v�i�x�c�P�q�u�S���W�v���j

����K�Ɠ�K�̕ǂߐs�������P�S���́u�����G�v�A���̏o�����߂��i���u���v�B��ʂ̂قƂ�ǂ����߂�̂͐Ԋ��F�̍��ł���B���̉����ɔz���ꂽ�����Ȍ��̓��B���ꂾ���ŁA��X�͂��̍�i���Ō�̈ꖇ�ƂȂ������B�A���n���ɗ��ߎ��ꂽ���̐g�̂͂܂��Ȃ��A���̒��ɏ������邾�낤�B�����炠�����Ă��A�������Ă��s����ɂ���̂́u���v�����ł���B���̍Ō�̏u�ԁA���낤���Ė����Ȃ���������āA���͋�����Î����Ă���B����͍s����ɈÍ��̎��̐��E�������A�S�����̂��̎p���B����ȏ�A��������Ă��𗧂��Ȃ��B��X�͖ق��ĊG�̑O�ɗ����A���̌��̒f������ڌ����邵���Ȃ��̂��B����ɂ��Ă��Ȃ�Ɛ��X�������z�̊G���낤���B���̖`���ɖ������\�}�A�܂�ŃV���[�����A�����ɌX�|����N���`�����G�̂悤���B���̎��A�A�S���͂V�U�˂ł���B ����K�Ɠ�K�̕ǂߐs�������P�S���́u�����G�v�A���̏o�����߂��i���u���v�B��ʂ̂قƂ�ǂ����߂�̂͐Ԋ��F�̍��ł���B���̉����ɔz���ꂽ�����Ȍ��̓��B���ꂾ���ŁA��X�͂��̍�i���Ō�̈ꖇ�ƂȂ������B�A���n���ɗ��ߎ��ꂽ���̐g�̂͂܂��Ȃ��A���̒��ɏ������邾�낤�B�����炠�����Ă��A�������Ă��s����ɂ���̂́u���v�����ł���B���̍Ō�̏u�ԁA���낤���Ė����Ȃ���������āA���͋�����Î����Ă���B����͍s����ɈÍ��̎��̐��E�������A�S�����̂��̎p���B����ȏ�A��������Ă��𗧂��Ȃ��B��X�͖ق��ĊG�̑O�ɗ����A���̌��̒f������ڌ����邵���Ȃ��̂��B����ɂ��Ă��Ȃ�Ɛ��X�������z�̊G���낤���B���̖`���ɖ������\�}�A�܂�ŃV���[�����A�����ɌX�|����N���`�����G�̂悤���B���̎��A�A�S���͂V�U�˂ł���B

�����悢��A�S���̒����l���ɂ�����̎�������Ă��悤�Ƃ��Ă���B�x�c�P�q�͂Ȃ��ɂ����܂ŃS���̐l����ǔ������̂��낤�B����̗��̍Œ��A���̒��ҕ]�_��ǂݕԂ��Ȃ���A�l�����B��́A��͂�x�c�̌��_�ƂȂ������̓��{�B�����̍����̒��ŁA����̒u���ꂽ�����邱�Ƃ������A�ڐ�̉��y�A����ɑ��������{�Љ�̒��ŁA�x�c�P�q�͌ǓƂɂ������i�������B���̎p�͂P�W���I����P�X���I���܂����ߑ�Љ�̃J�I�X�ɓ˓������X�y�C���̑�n�ɂ����āA��l�A����̖ڌ��҂Ƃ��Ċi�����Â����S���Əd�Ȃ�B����ނ��낱���l�������������̂�������Ȃ��B�x�c�͎���̕��g�Ƃ��āA�S�����d�ˍ��킹�A�X�y�C���Ƃ����������Ɗi�����Â����̂�������Ȃ��B���Ԃ��A����͂��݂ǂ���̂Ȃ������{�Ƃ̊i���̋O�Ղł�����B�u�X�y�C���͌��ɓ���ł���B�v���̑s��Ȓ��҂͂��̎����Ŗ��J�������B����Ɠ����悤�Ɂu���{�͌��ɂ͓�����ł���B�v�@���̈ꕔ�n�I���A�ڌ����Â��邵���Ȃ��B�S���Ɠ����悤�ɁE�E�E�E�E�B

���S���u���摜�v�P�W�Q�S�N �V�X��

�������Ă�����A����A�X�y�C���Ƃ������D�̊��ŁA�������S���̎�����ڂ̑O�ɂ��āA�u�S���v��ǂݕԂ��Ƃ����A�C�x���g��ʂ��āA���炽�߂Č��������Ƃ�����B����́A�S�����W�Q�˂܂Ő������A�Ƃ��������ł���B�������A�u�͂��v�Ƃ��u���ށv�Ƃ��u�B���v�ƌ������A���肫����̌��t�Ƃ͖����ɏ�ɕ`�������A�V�����Z�@��������A�V�����e�[�}�ɒ��ݑ������A�Ƃ����h�邬�Ȃ������ł���B����̕����ŁA�N������ς��邱�Ƃ̂Ȃ���i�ɂS�N�̍Ό��������Ď��g�ނV�T�˂̘V�l�B�������ɂ���������ɂ悶�̂ڂ�A�G�̋�𓊂�����悤�ɂ��ĕǂɊG��`���V�l�̎p��z�����邾���ŔM�����̂����݂����Ă���B���̖����̑n��~�Ɉ��|�����ƂƂ��ɁA�u���O�������I���ꂪ�]������悤������܂����W�͂Ȃ��B����̕ǂɂ��肫����̗͂��������ŊG��`���Ă݂�B�v�ƌە������悤�ɂ��v����B�����炭�A���{���d�̒��_�ɂ܂ŏ��l�߂Ă����x�c�́A�S����ʂ��āA���ɐi�ނׂ����W���w�ڂ��Ƃ��Ă����̂ł͂Ȃ����B�����āA�S���̑������T�O�ˈȍ~�̐l���H�́A�T�R�˂ɂȂ����A���܂̎����ɂƂ��āA�����̊��H�ł���B

���P�W�Q�S�N�A�V�X�˂̃S���́A�X�y�C���𗣂�A�t�����X�A�{���h�[�ɋ����\����B�����ł���a�����������A����ł������A�f�b�T�������ё����`���������B�����āA�������ƂɁA���g�O���t�Ƃ����V�����Z�@�ɋ����������A����������ꂽ�ʼn�W�����n�肠����B

�@�u�|�p�Ɓi�S���j�́A�Δł��J���o�X�̂悤�ɉ�˂ɗ��Ă����ĕ`�����B�N���������Ƃ��炳���Ɏg�����B�������܂܁A�����߂Â����藣�ꂽ�肵�Ȃ�����ʂ��������߂��B�ނ͂܂��A�̖ʂ̑S�̂��D�F�ɓh��Ԃ��Ă���A�i�C�t�Ō��̂����镔������藎�Ƃ��A�����ē�����l�����A�n�A���Ȃǂ�`���o�����B���ɂ�����x�N���I�����g���ĉe��Z��������A�A�N�Z���g���{���A�l��������������A������^�����肵���B���������ӂ��ɂ��āA��x�ނ̓J�~�\���̐�[���g���A���^�b�`�͈�Ȃ��ňÂ��w�i����s�v�c�ȏё����т����点���B���������A�S���̃��g�O���t�̑S�����g�勾���g���č��ꂽ���̂��ƌ������Ƃ�����A���Ȃ��͂����ɂȂ邩������܂���B�Ƃ����̂����ۂɁA�ނׂ͍����d�������悤�Ƃ��Ă������Ă���̂ł͂Ȃ��A���͂����������Ă�������ł��B�v�i���[�����E�}�g�����j �@�u�|�p�Ɓi�S���j�́A�Δł��J���o�X�̂悤�ɉ�˂ɗ��Ă����ĕ`�����B�N���������Ƃ��炳���Ɏg�����B�������܂܁A�����߂Â����藣�ꂽ�肵�Ȃ�����ʂ��������߂��B�ނ͂܂��A�̖ʂ̑S�̂��D�F�ɓh��Ԃ��Ă���A�i�C�t�Ō��̂����镔������藎�Ƃ��A�����ē�����l�����A�n�A���Ȃǂ�`���o�����B���ɂ�����x�N���I�����g���ĉe��Z��������A�A�N�Z���g���{���A�l��������������A������^�����肵���B���������ӂ��ɂ��āA��x�ނ̓J�~�\���̐�[���g���A���^�b�`�͈�Ȃ��ňÂ��w�i����s�v�c�ȏё����т����点���B���������A�S���̃��g�O���t�̑S�����g�勾���g���č��ꂽ���̂��ƌ������Ƃ�����A���Ȃ��͂����ɂȂ邩������܂���B�Ƃ����̂����ۂɁA�ނׂ͍����d�������悤�Ƃ��Ă������Ă���̂ł͂Ȃ��A���͂����������Ă�������ł��B�v�i���[�����E�}�g�����j

�������ĂW�O�˂̃S�������g�O���t�Ƃ����V�����Z�@���g���Đ��݂�������i�B������{�̏���g���Ȃ�������������p�E�E�E�薼�͂�������ꂽ�B

�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@Aun aprendo

�@�@�@�@����͂܂��w�Ԃ��@

�������āA�Ō�̈ꖇ������B�S���̂W�Q�N�̐��U�̏I���ɂ��̊G���������ƂɁA�}�l�̎��͂ق��Ƃ��Ă���B�P�W�Q�V�N�ɕ`���グ����i�u�{���h�[�̃~���N���薺�v�B

�@�����A���������鍠�A���o�ɏ���ă~���N����̖��͂���Ă����B�~���N�����A���グ���S���̖ڂ́A�����𗁂т����^�Ȗ��̈�u�̘Ȃ܂����A�]���ɉf�����B����܂ʼn����̐l������`���グ�����낤���B���̈ꖇ�ꖇ�͂܂�ŕ��w�̂悤�ɁA���̐l���̕���l���̋�Y�A�ꍇ�ɂ���Ă͖����̎p�܂ł��Ԃ�o�����B�������A���̃~���N����̖��ɂ͕���͂��߂��Ă��Ȃ��B���������A�A�S���Ƀ~���N��͂��Ă���閺�A���̐ړ_�����ŃS���͕M���Ƃ�B���̖��́A����䩔��Ƃ����̂悤�ɂ���Ă���B���̎p�͖����A���E���Ƃ炷�z�̌��̒��ɁA�������R�ɗn������ł���B

�@�g���ɖ������S���̐l�����A���̂������ʂ̓���̒��ɗn������ł������ƂɁA���͋~����B

���̍�i�́A�₪�ė����۔h�̎����\��������̂ƂȂ����B�����A�����A���A�����ɂ����炵�̂Ȃ��ɗn������ł������R�ɐ����Ă�����E�E�E�E�E�E�E

�@�@�P�W�Q�W�N�S���P�U���ߑO�Q���A�S���i���B���N�W�Q�ˁB

���l�̃��I�J�[�f�B�@�̎�L�ɂ��ƁA�S���͎��̊ԍۂ܂ŁA�����ƉE������߂Ă����Ƃ����B

���G����p�́AFrancisco de Goya Online���琢�E�e�n�̌������p�ق��炳���Ă��������܂����B�c�������Ɏg�����Ƃ͈����܂���B

���x�c�P�q�u�S���v�̑��ɎQ�l�ɂ������́F

�@�@�@�@�@�@�@���[�Y���}���[�����C�i�[�E�n�[�Q�����u�S���v

�@�@�@�@�@�@�@�_�g�h�O�u�X�y�C���G��̋����@�S���̊v�V���v

|