子規の庭

2007年 9月16日

▼先週の松山出張の時のこと。早朝、朝湯を浴びて、ぼんやり表のポスターを見ていた。

「糸瓜忌」。そうか、まもなく子規の命日の9月19日が巡ってくる、などと思っていると、客待ちをしていたタクシー・ドライバーが話しかけてきた。子規がなんといっても凄いのは、亡くなる数日前に、息も絶え絶えに詠んだ絶筆三句だ。ドライバーは三句をすらすらと謳った。。

糸瓜咲て痰のつまりし仏かな

痰一斗糸瓜の水も間にあはず

をとといのへちまの水もとらざりき

結核の症状は悪化の一途をたどり、脊髄炎の膿が容赦なく溢れ出て、大量の痰を切る力も尽き、何度も危篤状態に陥った子規が、逝く前の日、渾身の力を振り絞り、送りだした句は、庭の軒にぶら下がる糸瓜の句だった。糸瓜の水は解毒作用があり結核にいいと、飲んでいたが、その効力も亡くなってしまった。中でも十五夜の水が効く、というが、その水も飲めなかった。自らの死が差し迫っている地獄の中で、このような写生ができる、子規は、とてつもなく大きな人だ・・・・わが拙文では再現できないのがもどかしいが、ドライバーは実に生き生きと子規の絶筆三句を語った。

↓子規の横顔明治33年12月24日撮影 これが最後の写真となった

▼子規は1867年(慶応三年)、明治天皇が即位し徳川慶喜が大政を奉還した年の9月17日に生まれた。亡くなったのは1902年(明治35年)の9月19日未明、35歳になって二日後だった。 ドライバーの熱心な話を聞いて、東京に帰ったら命日に糸瓜を見に行こうと決めた。

▼子規の創作の多くは東京下谷区上根岸(現在の台東区根岸2−5−11)の一軒家から世に送り出された。今この家は復元され、子規庵として残っているという。しかも、病床の子規にとっては世界のすべて、いや宇宙のすべてともいえる庭も現存していると聞いた。その子規の庭に咲く草花を撮影しよう、そして、軒下にぶらりと並んでいるであろう糸瓜を撮ってこよう、と思い、山手線に乗った。

▼鶯谷駅北口下車。商店街を北へ上がり、左折したが、ラブホテル街に迷い込んだ。方向はこのあたりだが、随分、込み入った迷路のような小道をゆくと、小さな三角公園に着いた。古い下町らしく、町内会の老人達が、消火ポンプの点検をしていた。このあたりは関東大震災で焼失した町だ。「子規庵はどこですか。」と聞くと、直ぐに指をさしてくれた。直ぐ前の路地の並びに、その古い一軒家があった。庵も震災で焼けたが、弟子によって復元されたと町内会の人が教えてくれた。

↓子規庵パンフレット

▼入庵料500円払って中に入った。病間には子規愛用の机があった。伸ばせなくなった左膝を入れるために板がくりぬかれていた。座った。前に子規の庭があった。軒下に糸瓜はあった。ただ、予想に反して、たった一本、それも茶色く萎びた糸瓜が、心細げにぶらさがっていた。 ▼入庵料500円払って中に入った。病間には子規愛用の机があった。伸ばせなくなった左膝を入れるために板がくりぬかれていた。座った。前に子規の庭があった。軒下に糸瓜はあった。ただ、予想に反して、たった一本、それも茶色く萎びた糸瓜が、心細げにぶらさがっていた。

▼子規は徹頭徹尾、「事実を写生する」ことにこだわった。自分が見たもの、経験したものを忠実に再現しようとした。病魔に襲われて外にでることができなくなっても、病床六尺の自分の前にある世界を忠実に観察しつづけた。目の前にある庭は、子規の全てであり、子規はこの庭を通して宇宙までをも透視した。

▼何度も危篤状態に陥りながら、意識が戻ると、筆をとり、病魔にむしばまれる自分の肉体を記録し続けた。9月10日再び危篤、その二日後の文章「支那や朝鮮では今でも拷問をするさうだが自分はきのふ以来昼夜の別なく五体すきなしといふ拷問を受けた。誠に話にならぬ苦しさである。」(9月12日「病床六尺」より) 次の日、「人間の苦痛は余程極度へまで想像せられるがしかしそんなに極度に迄想像したやうな苦痛が自分の此身の上に来るとは一寸想像せられぬ事である。」(13日) 「足あり、仁王の足の如し。足あり、他人の足の如し。足あり、大磐石の如し。僅かに指頭を以てこの脚頭に触るれば天地震動、草木号叫。・・・・・」(14日)

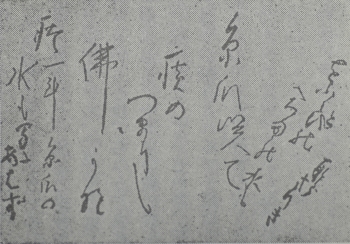

↓子規 辞世の句 自筆

▼そして9月18日の朝、もはや子規は喉につかえた痰をはきだすことはできなかった。弟子の河東碧梧桐が駆けつけると、子規は仰向けになったまま、「高浜(虚子)も呼びにおやりや」と弱弱しくささやき、筆をとった。以下は碧梧桐の文章である。 ▼そして9月18日の朝、もはや子規は喉につかえた痰をはきだすことはできなかった。弟子の河東碧梧桐が駆けつけると、子規は仰向けになったまま、「高浜(虚子)も呼びにおやりや」と弱弱しくささやき、筆をとった。以下は碧梧桐の文章である。

「予はいつも病人の使ひなれた軸も穂も細長い筆に十分墨を含ませて右手に渡すと、病人は左手で板の左下側を持ち添へ、上は妹君に持たせて、いきなり中央へ

糸瓜咲て

とすらすら書きつけた。併し「咲て」の二文字はかすれて少し書きにくそうにあったので、ここで墨をついで又た筆を渡すと、こんど糸瓜咲てより少し下げて

痰のつまりしまでまた一息に書けた。字がかすれたので又た墨をつぎながら、次は何と出るかと、暗に好奇心に駆られて板面を注意して居ると、同じ位の高さに仏かなと書かれたので、予は覚えず胸を指されるやうに感じた。」

糸瓜咲て痰のつまりし仏かな

それから4、5分、咳き込み、子規はつづけて二句を、せつなそうに書き流し、筆を投げ捨てた。

痰一斗糸瓜の水も間にあはず

をとといのへちまの水もとらざりき

▼子規庵では、残念ながら、室内の写真は禁じられていた。庭を撮影できないものか。庭にでた。出口近くにテントが張ってあった。糸瓜忌の準備のためだろうか。子規庵保存会の人が数人いた。先ほど、消化ポンプの前にいた老人もいた。「庭は撮影していいでしょうか。」と訊くと、彼等は

口をそろえて「撮影は駄目だよ。」 と返した。

▼結局、庭は撮影できなかった。パチパチ、シャッターを切って、現実を切り取ったようになっている自分の横着は受け付けられなかった。「写生」を貫いた子規に、「写真とはいかにも安易。自分の頭にしっかりと記憶して帰れもし。」と諭されているようにも思えた。 ▼結局、庭は撮影できなかった。パチパチ、シャッターを切って、現実を切り取ったようになっている自分の横着は受け付けられなかった。「写生」を貫いた子規に、「写真とはいかにも安易。自分の頭にしっかりと記憶して帰れもし。」と諭されているようにも思えた。

▼染め分けの萩の淡いピンクが綺麗だった。ハゼランの赤い小さな実があちこちではじけていた。庭の真ん中で、ひときわ鮮やかな紅色をみせている数本の鶏頭の花。その前に立ち、鶏頭越しに子規庵を見た。雲間から西日が差し込み、鶏頭の紅が輝いた。庵をみると、軒下にぶらりと下がる枯れた糸瓜も、斜光に応えて、輪郭が黄金色に反射していた。

ネオン街迷路の奧に枯れ糸瓜

雲切れて萎びへちまが黄金瓜

西日射す鶏頭越しの黄金瓜

夢の誠文堂 店主

※ 参考文献 「正岡子規(清水書院)」 「人間正岡子規(関奉仕財団)」

|