きょう、キッチン三松が閉店した

2007年10月31日

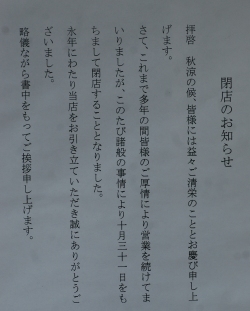

▼その小さな洋食屋が閉店する、という知らせを持ってきてくれたのは同期のS君であった。閉店数日前の昼休み、会社を抜けだし、渋谷の裏通りの角地にある、

「キッチン三松」に食べにいった。これまで当たり前のようにそこにあった味が、もう味わえないとなると、途端に、その存在の大きさに気づかされる。

▼「キッチン三松」がこの地に開店したのは、昭和30年の3月4日というから、創業52年、半世紀になる。、シェフのIさんの父親が、出前もする洋食屋というふれこみで店を開いた。戦前、父親は日比谷の洋食の老舗「松本楼」で修行した。戦争が始まり、松本楼が閉鎖されると、代々木署の警察官をし渋谷のこのあたりを巡回したこともある。戦後はGHQの女性将校の宿舎でチーフ・コックとして30人くらいのコックを率いた。その後、駿河台の洋食屋で腕を磨いた後、警官時代に土地勘のある渋谷に店を構えた。Iさんが小学6年生の頃である。

▼開店当時、ハンバーグ・ライス(目玉焼きつき)80円、ロースカツライス80円だった。当時は、まだ、庶民の間に洋食屋は定着していなかった。どのくらいの値段をつけたらいいものか、ちょうどその頃、寿司の並の一人前の値段が80円くらいだった。これと歩調を合わせて、値段をつけることにした。(今はロースカツ、ハンバーグライスは750円である。)

開店当時、洋食はなかなか売れずに苦労した。一時期はラーメンも出すようにした。ちなみに当時ラーメンは40円だった。

▼「キッチン三松」の特徴は出前にある。洋食屋で出前をしてくれるところは今もめずらしい。Iさんは中学生の頃から出前を手伝ってきた。創業者の父が61歳で他界した後、母と奥さんの3人で店を切り盛りしてきた。毎朝、6時に起き、仕込みをし、出前もこなし、店の客を相手し、毎日、仕事を終えるのは深夜になる。睡眠時間3時間から4時間の生活を続けてきた。

▼カウンターの後ろのテーブルに腰掛けた友人と私、友人は躊躇せずにショウガ焼き定食を注文し、私はロースカツにするか迷ったがチキンカツライスをたのんだ。この店の特徴は山盛りのライス、奥さんのサービス精神が溢れた大盛りだ。これにふりかけをかける。テーブルには、わさび味とのりたま味のふりかけの瓶がおいてある。大盛りのライスにふりかけをかけると、なつかしい味がする。こどものころ、ご飯にふりかけ(もっぱら丸美屋のもの)をかけて育った者にはたまらない。このサービスは昭和61年頃、Iさんの妹の友だちが伊豆旅行のおみやげに買ってきてくれたものを、客にふるまうと、評判だったので、以後、どのテーブルにも置くことにした。

▼店にはバラの花束が飾られていた。閉店を聞きつけた常連の客から送られてきたものだ。その前のカウンターで、これも常連の客だろう、熟年の夫婦が、箸でハンバーグライスを頬ばっていた。「本当に惜しいねえ。なんでかねえ。」

▼昭和61年に店の場所を移して以来、リニューアルはしていない。エアコンや冷蔵庫もガタがきている。これを取り替えて改装するのには500万円近くかかるだろう、そこまでの余裕はない、Iさんの年齢は64歳、最近、仕事の手際が悪くなっているのを自覚している。睡眠時間3時間の暮らしもきつい、それに近頃の若い人たちはコンビニ弁当ですませ、洋食屋にまで足を運んでくれない、それにメタボリックを気にするのか、中年サラリーマンのお客も減っていく・・・・・そんな話を聞かせてくれるIさん夫妻の表情に、悲壮感がなかったのが救いだったが、それにしても、父親が裸一貫で立ち上げた店をたたむのは複雑な心境であるにちがいない。同じ商売人の息子として、その想いの幾らかは共有できる。

▼昼、職場を抜け出し、界隈の行きつけの店に繰り出すのは、心地よい気分転換になる。といっても、最近、三松のように、突然、店を閉じるところが多くなった。皆、この渋谷の路地で数十年わたり、小さくても一国一城の主として、独特の味で、個性を発揮した料理人だった。彼ら、名物の料理人がポツポツと姿を消していくのは残念だ。

Iさんと昔話をしているうちに、中華料理「喜楽」の主人の話になった。喜楽の主人とIさんは気の合う友だった。喜楽の主人といえば、我々の仲間の脳裏ににはすぐにその料理する仕草や表情が鮮明に浮かんでくる。汗をしたたり落としながら、炎をあげるフライパンを一心に見つめレバニラ炒めをつくる形相、狭い店にはクーラーなし、皆、汗をかきながら食べた。大忙しの昼を乗り切り、表で椅子に腰掛け一服する主人の気持ちよさそうな表情、真の仕事人だった。ああ、こうして書いているだけで、あのからっとしたニラレバ炒めの味を思い出す。

▼キッチン三松が開店して数年後、斜向かいにラーメン屋「三六九」が店を開いた。店のオーナーが日産のセールスマンだった。コックとして新橋から招かれたのが後の「金龍」(これも界隈にあった中華料理屋)の主人。オーナーは、長崎に住む甥っ子を「東京の大学に行かせてやるから」という約束で上京させた。甥っ子は「金龍」の主人について修行しながら夜学の建築学科を卒業したが、結局、料理人の道を選んだ。その若者が「喜楽」の主人だ。あのニラレバ炒めは「金龍」仕込みのものに独特の手法を加えたオリジナルだ、と自慢する主人の表情を思いだす。

▼三松のIさんは、喜楽の主人が上京して以来の友人だった。昼間、あまりにも集中して料理をするからか、そのストレスをかき消すように喜楽の主人は毎晩、深酒をした。それが、体に大きな負担となり、糖尿病になった。看護学校を卒業し看護士になっていた娘が病院へ行くように何度言っても行こうとしなかった。結局、、目も見えなくなった。「最近、ずいぶんやせたなあ。」と客の間でも心配していたが、その時、目もやられていたとは知らなかった。長年、使い慣れた調理場、どこに調味料があるか、どこに材料があるか、すべてわかっていた。見えなくても勘で料理をつくっていたのだそうだ。仕事が終わると、奥さんが迎えにくるまで店から動くことができなかった。まさに、中華料理一筋のすさまじい生き様だったのだ。そのことを、喜楽の主人が急逝して4年になる今日、三松の主人から聞くまで知らなかった。

▼ めまぐるしく変わる渋谷の町の看板、町はまるで呼吸する生き物のように、何かを生んでは消滅させていく。俯瞰すれば、点滅する光点のように町は絶えず変幻する。まあ、そういうもんだよ、と思えばそれでいいが、ふと、過ぎ去ったものに取り返しのつかない不義理をしてしまったような焦りを感じる。しかし、消失したものはもう呼び戻すことはできない。、

▼創業52年、キッチン三松、最後の日の昼、、店の前には長い列ができた。

<備忘録として・・・・・2007年秋、渋谷センター街の看板>

|