路地園芸を観に行く

2009年11月23日

▼スタンプ・ラリーの地図を持って、下町風情の残る路地をウロウロする。こんなことに休日をさくオヤジは私ぐらいかと思ったら、路地の向こうから年代物のライカをぶら下げた中年男が、同じように手に地図を持って現れた。

▼スタンプ・ラリーの地図を持って、下町風情の残る路地をウロウロする。こんなことに休日をさくオヤジは私ぐらいかと思ったら、路地の向こうから年代物のライカをぶら下げた中年男が、同じように手に地図を持って現れた。

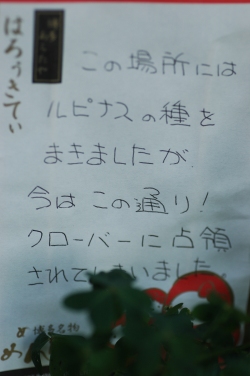

▼墨田区京島地区、東京大空襲をくぐり抜け、いまなお昭和はじめの古い街並みを残す地域だ。ここで、若い人たちが「路地園芸術祭」と称して、路地での花造りを楽しむ住民の“作品”を選び、スタンプラリーを企画した。”観客”は迷路のような路地を地図を片手にスタンプの置かれている7つの軒先を巡る、という仕掛けだ。

▼「いいねえ。人間臭いねえ。東京にまだこんなところがあるんだねえ。」出会ってから数分後に、初老の二人は幼なじみのように、はしゃいでいっしょにシャッターを押している。路地裏のさりげない風景を撮影するのは東京では難しい。以前、他意なく洗濯物のある風景を撮影していると不審者に間違えられたことがある。以来、誤解をまねく行動は控えていたが、今日はちがう。スタンプラリーの地図を持っていれば町の人々はにこやかに挨拶してくれる。会話も柔らかく弾む。「いい企画を考えたねえ。」家の前にずらりと並んだ鉢植えをきょうはゆっくりと味わいながら二人並んで歩く。

「洗濯機と鉢植えがうまく溶け合っているねえ。」「洗濯機を囲むように華やかでる。」「昔は私の家でも外に洗濯機があった。たくさん洗濯もの入れるもんだから、洗濯機がゴトゴト揺れた。」

▼「おやおや、こりゃ驚いた。古い自転車をオブジェにしているよ。」「置きっぱなしにされた自転車にいつのまにか草木が溶け込んだんでしょうかね。」

若い頃なら、古い自転車とそれを取り囲む鉢植えの取り合わせなどには関心が向かなかっただろう。定年もまもなくになると、この自転車の風情が気になる。

「うまい使い道あったもんですねえ。」

あるがままに、受け入れて、うまく利用する。この肩肘はらない工夫がいい。

▼初対面の男は私より7歳年上、戦後しばらくは焼け跡に建てられた関西のバラック長屋に住んでいた。そのころから、町の路地には鉢植えがずらりと並び、住民は競って四季の植物を愛でた。

「狭い路地で、それぞれが工夫を凝らす、日本人はいいねえ。」

今はどんなところに住んでいるのか、聞くことはしなかったが、この男もなにかの欠乏を感じていて、体内の奥底に潜む希求のおもむくままにこの路地に迷い込んだ。そこで、同じようにあてなく路地にひかれてやってきた風采のあがらない男とすれ違う。

▼干された透明のビニール傘に陽が射し込み、その光の屈折が緑の鉢植えを浮かびあがらせる。モノと植物の偶然の出会いが作りあげた不思議な世界は”観客”を飽きさせない。

新聞によると、この路地園芸芸術祭を企画したjのは美術家の村山修二郎さん(40)。東京芸術大学を卒業後、京島の近くで八年間住み、「路地園芸」の不思議な魅力のとりこになったという。

▼迷路を彷徨う私たちが今、目の前に見ている風景は、・・・・

「過去の記憶、と言いたいのだろうが、これは現実だ。私たちが東京のビル街でがむしゃらに働いている間もこの街並みはあった。同じ東京で、昭和のはじめに生まれたこの町はあのころのままにありつづけている。そこに、たまたま、私たちが辿り着いた。」 「もう、肩肘張らずにいいんだよ。この路地の世界が自分に一番しっくりくるんだから。」

「日々の中で、ささやかな楽しみをみつけ、小さな志を持つ、それで充分、。そう、肩肘はらずに・・・」

こんなキザな会話をしたわけではないが、路地で出会った先輩とは二時間、一緒に歩き、気持ちよく別れた。

町に夕陽が射し込んだ。青いトタンが輝き、それを背景に鉢植えの列が際だった。

待ち合わせだろうか、路地への入口、青いトタンの家の前に、晴れ着姿の母と娘が立っている。冬の陽ざしに輝く鮮やかな草木、それに艶やかな着物姿の女性と愛くるしい未来が加わった。

|