K・N氏からの便り ジャズの話をしよう ②

永遠のミステリアス

2006年9月28日

◇今年9月28日は、マイルス没後15年である。訃報に接した時の事が昨日のように思い出される。昼のニュースが、私に告げていた。他の項目と何ら価値の差異もなくただ淡々と伝えていた。ニュースとはそういうものだ。 ◇今年9月28日は、マイルス没後15年である。訃報に接した時の事が昨日のように思い出される。昼のニュースが、私に告げていた。他の項目と何ら価値の差異もなくただ淡々と伝えていた。ニュースとはそういうものだ。

◇Miles Dewey DavisⅢ。1926年・5月26日、アメリカ、イリノイ州アルトンに生まれる。1991年・9月28日、カリフォルニア州サンタモニカにて永眠。享年65歳。

◇父は歯科医師という裕福な家庭に育った彼は、13歳のとき生涯に亘って最大の自己の表現ツールとなるトランペットを手にする。15歳でプロとしての音楽活動を始め、16歳にして早熟な彼は、最初の結婚をする。その頃出会ったミュージシャンが、当時のジャズシーンの最先端、チャーリー・パーカーであった。

“バード”チャーリー・パーカーは、ジャズを変革しようとしていた。太平洋戦争が終焉を告げる頃、アメリカ・ニューヨークのジャズシーンはビーバップの熱気と喧騒の中にあった。それまでの和音に縛られていた演奏から解き放たれ、自由に即興演奏を繰り広げていた。ジャズは高揚するアメリカの時代と共にあった。その中心にいたミュージシャンがチャーリー・クリスチャンであり,セロニアス・モンクであり、そしてデイジー・ガレスピーとその音楽性双生児、チャーリー・パーカーである。

◇チャーリー・パーカーとの逸話。「坊や、ニューヨークに出て来なよ。」彼のこの一言がマイルスの将来の全てを決めた。ニューヨークへと旅立つたマイルスは、ジュリアード音楽院に通うかたわら、チャーリー・パーカーと同居し音を聴いては書きとめ、すべてを学んだという。ジュリアードに入学はしたものの授業には出ず、教室で一人一日練習をした。

◇1945年4月24日、ハービー・フイールズ・バンドで演奏をする18歳のマイルスの初レコーディングが残されている。彼のアイドル、ガレスピーには程遠いたどたどしい演奏。耳を凝らさないと判別できないほどの弱々しい音。後年エレトリックの装置を身に纏い複合的なリズムの中、空間を切り刻むマイルスを、当時の誰が予想したであろうか。しかし初レコーディングにはリーダー、ハービーには無い、時代の“何か”をつかもうと模索し、自分の今の音楽が将来ジャズの本流と成ると確信するマイルスの音がある。 ◇1945年4月24日、ハービー・フイールズ・バンドで演奏をする18歳のマイルスの初レコーディングが残されている。彼のアイドル、ガレスピーには程遠いたどたどしい演奏。耳を凝らさないと判別できないほどの弱々しい音。後年エレトリックの装置を身に纏い複合的なリズムの中、空間を切り刻むマイルスを、当時の誰が予想したであろうか。しかし初レコーディングにはリーダー、ハービーには無い、時代の“何か”をつかもうと模索し、自分の今の音楽が将来ジャズの本流と成ると確信するマイルスの音がある。

ともあれマイルスはビーバップから多くを学んでいる。

ジャズミュージシャン、マイルス・デイビスのデビューである。

その後、常にスターであり続け帝王としてジャズシーンに君臨した40数年については、多くの論評が存在する。私もマイルスへの思いが今、去来している。

◇9月28日、今日はマイルスの最晩年の話をしよう。

15年前の1991年7月、私はパリでマイルスと逢う。初めて訪れたパリは予想どおり美しい街であった。

当時、私はTV番組の制作・送出のためパリにいた。毎日編集し日本に送るという業務の傍ら、マイルスのパリでのコンサートの知らせを耳にした。

“パリでマイルスが聴ける。”周りにあるものすべてに芸術の香りを見出し、それこそ子供の頃から教科書の中でしか見出せなかったものが、いたるところにある。そんな中、パリでマイルスが聴ける。なんてロマンチックな体験であろう。思いはそこに至った。一時、心が高揚した。

しかし結局、コンサートには足を運ばなかった。またいつか、マイルスに会える。異境でそんなに急がなくとも、いつかまた。そんな思いからか、あるいは私を突き動かす何らかのモチベーションがなかったのか。ともかく、行かなかった。

◇マイルスの演奏に遭遇したのは5回。

1973年夏、札幌。2度目の来日公演。当時のマイルスは、エレクトリックの響きと共に複層的なリズムを導入し、アルバム“On the Corner”以来、シタールやタブラなどの民族楽器を従える事によって、より一層ポリリズミックな、そして呪術的な自己のサウンドを追求していた。ファンキーなベースとドラムスが、終わりのないビートを刻んでいた。 1973年夏、札幌。2度目の来日公演。当時のマイルスは、エレクトリックの響きと共に複層的なリズムを導入し、アルバム“On the Corner”以来、シタールやタブラなどの民族楽器を従える事によって、より一層ポリリズミックな、そして呪術的な自己のサウンドを追求していた。ファンキーなベースとドラムスが、終わりのないビートを刻んでいた。

1975年冬、札幌。モダンジャズ史上、最大の話題作“Bitches Brew”以来、“On the Corner”を経由し、未開の領域を開いてきたマイルス。その演奏は、今や伝説ともなっている日本公演のライヴアルバム、”アガルタの凱歌”、“パンゲアの刻印”に残されている。今、思い起こすマイルスは常にトランペットを下に向け、ワゥワゥペダルを踏み続けながら吹いていたその姿。イメージを提示する彼のオルガンの和音。それまでの混沌とも思える音楽から、重層的ながらも洗練されエレガントとも思えるまでの世界に到達していた。最後、メンバーの一人ムトゥーメの祈りにも似たパーカッションだけが静かに響き、その音が演奏の終わりを告げていた。

その夜、友人と北海道大学のキャンパスを歩き、凍てつく寒さの中夜空を見上げながら、マイルスの残響に身を任せていた。友人にとって、この1975年のマイルスが、同時刻性を持って聴くジャズの最後となったという。

その後の6年間の引退、そして復帰。 その後の6年間の引退、そして復帰。

1981年、秋、新宿西口広場。現在、都庁が立つ野外空間に、マイルスは再び私の前に現れた。トレードマークのサングラスはかけず、まばたきもせず見開かれた目は虚空を見つめ、秋の風と共にステージの上をさ迷うがごとく歩き続けては、非力な音が新宿の高層ビルにかろうじて共鳴していた。

1983年、初夏、野外ステージ。仕事を通じ直接マイルスと会った時のコンサート。2年前とはまったく違う、生命感あふれる演奏を彼は披露する。

そして1987年夏、新宿。卓越したベーシストにしてプロデューサーでもあるマーカス・ミラーを擁して制作した“Tu Tu”の世界が再現されていた。

それがマイルスと私との最後となる。

◇マイルスには、パリが似合う。 ◇マイルスには、パリが似合う。

“Ascenseur pour l’Echafaude”

“パリのアメリカ人”マイルスは、1957年パリに渡り、映画監督ルイ・マルが制作する

“死刑台のエレベーター”の音楽を担当する。映し出される映像を見ながら即興で演奏したその音楽は、エコーが耳に残る音と共に記憶されている。サスペンスタッチの映画の展開に見事な効果を添え、ルイ・マルの映画はもとより音の世界でもマイルスは完結している。

そして主演女優、ジャンヌ・モローと恋に陥ったといわれている。

◇1991年7月から8月にかけて行われた三回のライブ演奏が残されている。

“Miles&Quincy Live At Montreux”.1968年ビル・エバンス・トリオの演奏で一躍世界的なジャズフェスティバルとなったスイスのモントゥルー・ジャズ・フェスティバル。

1991年7月8日に録音されたこのライヴアルバムは、クィンシー・ジョーンズを中心に、ザ・ギル・エバンス・オーケストラとジョージ・グランツ・コンサート・ジャズ・バンドが一緒になり、マイルスを支えている。

MCの後、最初に奏でるのは、”boplicity“。かつてチャーリー・パーカーのもとで学んだマイルスは、その後のジャズシーンの方向を指し示したアルバム”Birth Of The Cool”を1949年発表する。当時まだ続いていたビーバップの嵐に決別し、時代の音楽を読み新たな試みに挑戦するマイルス。彼は盟友ギル・エバンスと共にユニークな楽器編成の9重奏団で“クール”・サウンドを表出。その音はビーバップと対極的にある。緊密なアレンジ、モダンな響き。音数が少なく、即興よりもアンサンブル。調和を重視する音の重なり。

その後の名作「Kind Of Blue」そして「Bitches Brew」と共にモダン・ジャズ史上、燦然と輝くこの名盤の中で演奏していたのが”boplicity“である。1991年まで演奏される事のなかったであろうこの名曲をマイルスは自己の演奏活動の、そして人生の最終ステージに向けて選んだのである。時代が移り変わろうと同じ響きを持つ”boplicity“

◇7月10日パリ、グランデ・ホール。共演者はジャッキー・マクリーン、ウェイン・ショーター、ジョン・マクラフリン、ハービー・ハンコック、ジョー・ザビヌル、そしてチック・コリア、ディブ・ホーランドなどなど、マイルスと共に時代を築いてきたミュージシャンである。皆以前と同様、緊張して演奏したに違いない。マイルスの元で学び、巣立って行った彼らが卒業制作をしているかのような演奏。共演者、そして聞き手を問わず自己の表現の色に染め上げてしまうマイルス。

◇最後の演奏とされる8月25日のハリウッド・ボール。常に挑戦し続けてきたマイルスがいる。

かつて「世界最高のロック・バンドを作ってやろう。」と豪語したマイルス。この日も自己の再びのスタートと思いステージに上がったに違いない。それにしてもポップス歌手、シンディー・ローパーのポップ・チューン“Time After Time”の美しさはなんと表現したらいいのだろう。苦痛をこらえながら声をころして泣く者の”悲しみ“を思う。デビュー以来この日まで更には最後までマイルスが伝え続けてきた音楽表現としての“悲しみ”。それ以上の“悲しみ”はこの世の中にあるのか。マイルスが身を削ってまで伝えてきた“悲しみ”に、私はどのように向かい合ってきたのか。何にも分かっていなかっただけではないか。そんなところに思いは至る。

◇9・28

この日になると毎年思う。マイルスとの最後を、同時刻性を持って体験しておけば良かった。

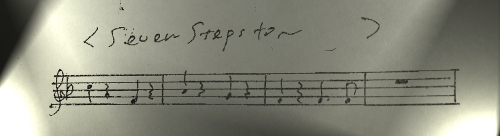

マイルスは、ニューヨーク・セントラルパークに眠っている。2m×5mほどの墓石に7つの音符が刻まれている。

マイルスが何度か演奏した、名曲“Seven

Steps To Heaven”.のメロディーラインの7つの音符が、音学家としてのマイルスを思い起こさせている。

マイルスの想い、目の当たりにした何度かの演奏の詳細、そして何よりも人間マイルスに出会ったときの、めくるめく思い出など…また書いていこう。

“Prince of The Darkness”“Dark Magus” など、”暗闇“という記号の中に封印されている世に、マイルスは永遠にあり続けている。

(Photos: Don Hunstein c Sony Music Photo Archives 内山繁)

|