K・N氏からの便りジャズの話をしよう⑤

※ このシリーズ「ジャズの話をしよう」は私の親友N氏が寄せてくれたものです。

耽美なまでに・・・ ビル・エヴァンス

2006年12月16日

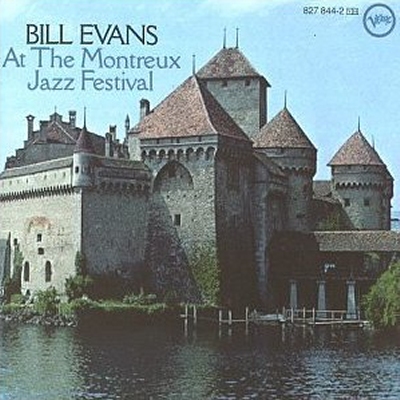

◇「Madame Mademoiselle

Monsieur 、on drums “Jack

DeJohnette”」「on bass・・・ “Eddie Gomez”・・・」スイス・ロマンド放送局のアナウンサー。 ◇「Madame Mademoiselle

Monsieur 、on drums “Jack

DeJohnette”」「on bass・・・ “Eddie Gomez”・・・」スイス・ロマンド放送局のアナウンサー。

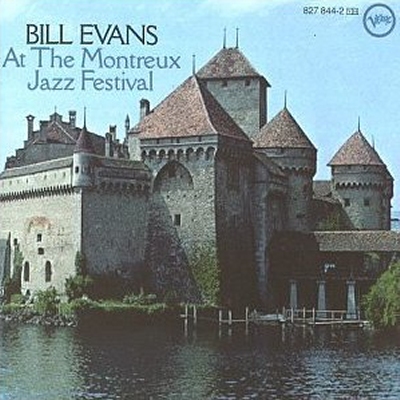

ライヴアルバムは冒頭からして粋な香りを醸し出している。1968年6月15日、ジャズ・ピアニスト、ビル・エヴァンス・トリオの演奏。

“Bill Evans

At The Montreux

Jazz Festival”(Verve)

それこそ当時擦り切れるまで聴き込んだレコードである。アルバムジャケットには、中世の面影をいまにやどすシロン城。レマン湖の淵にたたずむその姿にはエヴァンスの耽美なまでの世界が重ね画となって写し出されている。2006年深まり行く秋、ビル・エヴァンスが心に沁みていく。

◇モントルーはアルプスの麓、ホテルやカジノが建ち並ぶ観光都市だ。そして何よりも有名なのがモントルー・ジャズ・フエスティバル。毎年6月、今日まで続いているこのフエスティバルが街にいっそうの輝きを与えている。より世界的な街にしたのが初回の前年に引き続き開催された1968年のモントルー・ジャズ・フエスティバル、とりわけそのフィナーレを飾ったビル・エヴァンス・トリオである。 Bill Evans At The Montreux Jazz Festival

このアルバムに出会ったのは高校2年の時であろうか。さかのぼって入学早々、一人の友と出会う。彼は放課後毎夕母校の音楽室のピアノに向かいジャズのパッセージを弾いていた。ある日私が彼に投げかけた言葉「君、マイルスが好きなの?」 親しくなるには何の妨げもなかった。レコードを交換しては拙くも熱くジャズを語り合った。友は後年音楽家の道を選び、今も幅広く活躍している。当時程なくしてふたりは互いの初の憧れ、ジャズ・トランペッター、マイルス・デイビスに大きなアイディアを提供したのが他ならぬエヴァンスという事実を知る。今はそんな時がたまらなくいとおしい。

◇演奏はMCに続く一瞬の沈黙の後、エヴァンスのオリジナル“One For Helen”で始まる。エヴァンスのしなやかな指が鍵盤の上にするりと伸びるやいなや、音は優雅に舞い上がり聴く者は彼の官能へと誘われる。皆の精神は瞬く間に高揚しそして直後深く沈殿していく。エヴァンスの一つ一つの響き、ゴメスの物憂げなピチカート、そしてジャックの怒涛のようなドラミング。そこから放たれる音に体を硬くして身構えるか、それとも瞑想にふけるだけなのか。・・・

◇ともあれ3人の類まれな緊張が支配している。 ピアノ・ソロ、“I Love You Porgy”。エヴァンスは一層自己の世界に沈み込む。皆が酔うのはエヴァンス特有の叙情性、両手の美しいバランス、音楽全体をリードするドライヴ感あふれる和音、知と情が一つとなった仮借のない耽美。

“Walkin’ Up”で終焉を迎えるや、会場には一人一人の高揚が交差していた。 ◇ともあれ3人の類まれな緊張が支配している。 ピアノ・ソロ、“I Love You Porgy”。エヴァンスは一層自己の世界に沈み込む。皆が酔うのはエヴァンス特有の叙情性、両手の美しいバランス、音楽全体をリードするドライヴ感あふれる和音、知と情が一つとなった仮借のない耽美。

“Walkin’ Up”で終焉を迎えるや、会場には一人一人の高揚が交差していた。

◇1961年のとある日、彼は“魂の結合”にまで自己の音楽を昇華させた。が、その結びつきは一瞬にして崩れ大きな喪失と闘った末の結実がモントルーである。と私は、確信する。

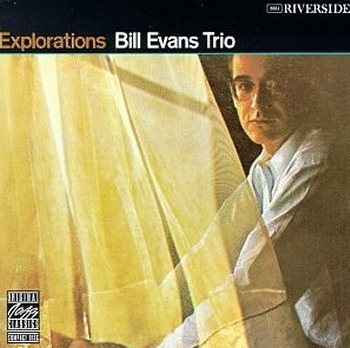

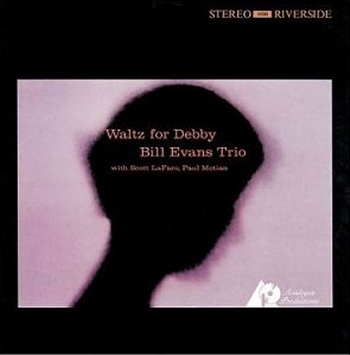

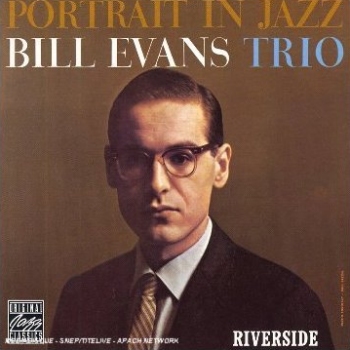

◇エヴァンスは1959年から

61年にかけ、ジャズ・レーベル“Riverside”に一人のベーシストと共演した4枚のアルバムを残して いる。 いる。

“Portrait In Jazz”“Explorations”そして

“Sunday At The Village Vanguard”、“Waltz For Debby”

これらの作品が、今日のジャズ・ピアノを規定したと言っても過言ではない。

◇彼にはその時、伴侶という言葉ではとうてい言い尽くされない一人の音楽家がいた。“Scott Lafaro”がいた。

1936年4月生まれ、エヴァンス同様の白人ミュージシャン、スコット・ラファロがベースという楽器をより一層開放しホーンやピアノなどに対し共に等しい関係にまで高めていた。

◇さかのぼること1958年、エヴァンスは2作目のリーダーアルバムを世に問う。

“Everybody

Digs Bill Evans”

彼はこのアルバムで1950年代、“Be・ Bop”というキーワードで時代をリードした先輩ピアニスト、バド・パウエルに別れを告げ、独自の世界を模索しようとしている。

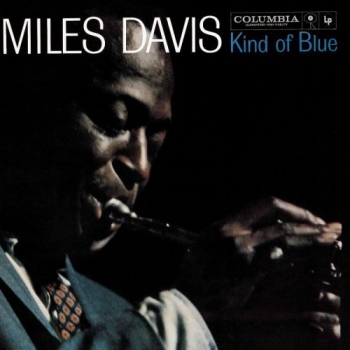

◇そんな頃エヴァンスはマイルス・デイビス・バンドのピアニストに抜擢され、1959年春、互いにとっての歴史的作品“Kind Of Blue”を生む。改めてだがマイルスの白人嫌いは有名だ。が、音楽に白も黒もなかった。エヴァンスもクラシック音楽の作曲家、ラフマニノフやラベルを通じてマイルスのモード・ジャズに大きなヒントを与えたという。

当時のエヴァンスは日本の墨絵に傾倒している。“Kind Of Blue”のライナーノーツはエヴァンスの論評による。“Improvisation In Jazz”と謳われたライナー・ノーツは“There

is a Japanese visual art in which the artist is forced to be spontaneous”で始まっている。このライナー・ノーツはまさに“Be・ Bop”の創始者チャーリー・パーカー以降のモダン・ジャズの本質に触れている。

「日本の美術には、アーチストが自由に表現していいものがある。薄い紙の上に特製の筆を用いて墨でいっきに描くというもので、その際に不自然に筆を動かしたり、精神が集中できていないと、その線は損なわれたものとなり、場合によっては紙からはみ出してしまう。消すこともできなければ修正もきかない。・・・」 「日本の美術には、アーチストが自由に表現していいものがある。薄い紙の上に特製の筆を用いて墨でいっきに描くというもので、その際に不自然に筆を動かしたり、精神が集中できていないと、その線は損なわれたものとなり、場合によっては紙からはみ出してしまう。消すこともできなければ修正もきかない。・・・」

「このような直接的な表現こそ、もっとも本能的な反応に基づくものだ。そしてジャズや即興音楽を演奏するミュージシャンにとっても、それが極めて厳しくかつ独特の研鑽へと駆り立てる何かと同種のものだと私は信じている。・・・」

さらにエヴァンスは続ける。「マイルスはレコーディングが行われるわずか数時間前に今回のセッティングを考え、その構想を携えてスタジオにやってきた。そしてグループのメンバーにどんな風に演奏するかを提示したのである。したがってこれらの演奏からは、純粋な形で行われた即興演奏に近いものが聴けるはずだ。このレコーディングが行われる以前にグループはそれらの曲を演奏したことがなかったし、どの曲も例外なく最初のテイクで完成している。・・・」

◇アルバムに収められているエヴァンスのオリジナル、“Blue In Green”。墨絵とは対極的な色彩をイメージさせるこの曲をエヴァンスは何度か録音している。初演“Kind

Of Blue”での“Blue In Green”は幾通りかにテンポを変えながら淡い色とへと染まっていく。演奏はエヴァンスのペダル・ワーク伴う4小節の和音で始まっている。マイルスの限りなくブルーなミュート・トランペット、コルトレーンの雄々しいまでのテナー・サックス、リリカルなポール・チェンバースのベース、水滴が落ち水面の果てまで拡がるジミー・コブのシンバル、無という紙に黒く滲んだ筆が下ろされ終始リードするエヴァンスの世界の中、マイルス初め演奏家それぞれが、静から動へと移り刹那的なまでの創造の後再び無に帰する。墨絵を描くという行為にも似た一期一会の即興が静かに終わっていた。

まるで北国の冬しんしんと降りつむ雪景色にも似た静けさ、そして美しさ。・・・

本物しか褒め(ほめ)ないマイルス。彼は後年エヴァンスの演奏を「いかにもピアノという感じの、静かな炎のようなものがあった。」と語っている。

◇同年暮れも押し迫った12月、アルバム“Portrait

In Jazz”ではラファロとの初演にあたりエヴァンスは再びこの作品を披露している。

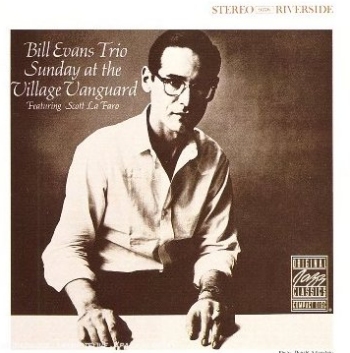

◇1961年6月25日日曜日、ニューヨークのジャズ・クラブ、ヴィレッジ・ヴァンガードでの最終日急遽行われた録音に伝説ともなっているラファロとの最後が記録されている。この夜のふたりの演奏は互いのキャリアにとって頂点となっている。

◇1961年6月25日日曜日、ニューヨークのジャズ・クラブ、ヴィレッジ・ヴァンガードでの最終日急遽行われた録音に伝説ともなっているラファロとの最後が記録されている。この夜のふたりの演奏は互いのキャリアにとって頂点となっている。

ジャズ・クラブ特有の猥雑な響きの中ラファロのべースは優美に歌いエヴァンスのピアノと妖しいまでに絡みつく。ドラムスの“Paul Motian”含め三位一体の演奏を繰り広げている。そして迎えた静かなカタルシス、“魂の結合”。

一人として欠けていても、成し遂げられなかった“耽美”、ジャズの歴史に色濃く刻まれている美の一瞬。・・・

演奏中にも響くグラスのふれあい、無頓着な男女の語らい、遠慮のない笑い。・・・全てが“耽美”だ。

“魂の結合”は儚く(はかなく)もあっけなく潰(つい)えた。ヴィレッジ・ヴァンガードでの演奏の11日後のこと。1961年7月6日、スコット・ラファロは25年の生涯を終える。

だからこそ、あの夜は永遠に語り継がれる一夜に違いない。

以降エヴァンスはナルシズムの世界に浸っていく。

◇思えばモントルーでの演奏の頃、ジャズ・シーンは混沌としていた。コルトレーン自身の喪失が全てであった。そんな中、エヴァンスは自己のスタイルを崩すことなく、ますます沈んでいく。

私には、エヴァンスの演奏全てがラファロに捧げられているものに聴こえてしまう。

1961年6月25日、一夜の“結合”が自己の全てであるかのように。・・・

◇1950年代、モダン・ジャズ・ピアノを指し示したのがバド・パウエルならば60年代はエヴァンスの時代といっても過言ではないであろう。彼はその後に続くジャズ・ピアニスト、ハービー・ハンコック、チック・コリア、キース・ジャレットなどなど現代の巨匠たちに大きな影響を与えた。

エヴァンスの“生”そしてラファロの“死”、そのはざまにあるエロティシズム。

やがて訪れるエヴァンス自身の“死”。

◇エヴァンスの人生は、悲しい。別れた妻の“自殺”。そして幼少時代からの最大の理解者、ピアニストでありピアノ教師でもあった兄、ハリーも。・・・

◇最後の演奏がライヴというのも因縁を感じさせる。サンフランシスコのジャズ・クラブ“Keystone

Corner”での演奏は亡くなるわずか8日前のことである。

それまでとなんら変わらない力強いタッチ。が、彼の肉体は極限にまで達していた。長らくの麻薬との付き合いがエヴァンスの体を蝕ん(むしばん)でいた。

麻薬という悪魔があの素晴らしい演奏を成し遂げたのか。でもこんな想いは断固として打ち消すべき“幻影”なのか。・・・演奏の最中、ピアノに倒れ込んだエヴァンスは1980年9月15日帰らぬ人となった。どのような想いで弾いていたのであろうか。そしてどんな世界に沈んでいたのであったろう。享年51歳。

◇数日後、ニューヨーク、セント・ピーターズ教会で行われた葬送は、モントルーでの盟友、エディー・ゴメスのベースの音で始まった。それは大きなレクイエムとなってモダン・ジャズの聖地、ニューヨークの空に響き渡った。

◇病的なまでに細やかな精神の持ち主、エヴァンス。ひたすら自己憧憬を表出したエヴァンスは黒人ミュージシャンが築き上げたジャズの世界に大きな輝きを放っている。

ガラス細工のように脆いからこそ官能的なまでの世界、“耽美”。

私の心はただただその一点に酔いしれる。

|