K・N氏からの便りジャズの話をしよう⑨

“SO WHAT”

2007年11月1日

モダン・ジャズの古典、“So What”で始まったあの夜のコンサート。

“THE QUARTET”の演奏が青い炎となり、静かに燃えている。 “THE QUARTET”の演奏が青い炎となり、静かに燃えている。

音の一粒一粒が純化し、結晶となって輝きを放つ。4人の演奏は、“So What”のあらたな一面を示している。

たった一度の演奏のため特別に結成されたユニット、“V.S.O.P.”(Very Special One-time Performance)の再生。

“THE QUARTET”のメンバーは、Wayne Shorter(Saxophone)、Herbie Hancock(Piano)、Ron Carter(Bass)、Jack DeJohnette(Drums)。

モダン・ジャズ・シーンをリードする彼ら。そして何より、マイルス・デイビスの継承者たち。思い起こしていただきたい。1960年代、マイルスと共に、大きな創造を成したのが彼らである。

以来40年、ジャズは今尚彼らに、新たな可能性を与えている。

2007年・秋、“V.S.O.P.”が蘇った。

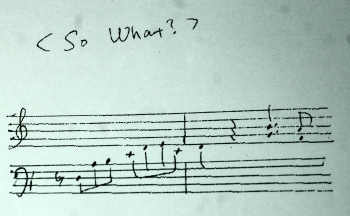

「それがどうしたっていうんだ・・・。」いかにもマイルスらしい口癖に由来するこの曲は、1959年春、アルバム、“Kind Of Blue”の冒頭で、新しいジャズの誕生を高らかに謳っている。“So What”は金字塔となり、マイルスは、幾度となく演奏しては、様々な印象を私たちにもたらしている。

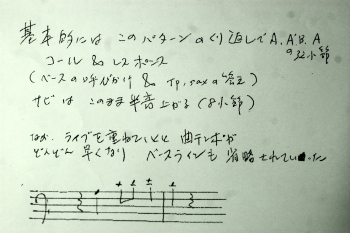

有名なベース・ラインから始まる“So What”。イントロをモチーフに、マイルス初めそれぞれが、演奏を披露する。モダン・ジャズの定型、全員で演奏するテーマ、続くアドリブ、そして再びのテーマ。そんなスタイルを踏襲しながらも、不思議な曲想に仕上がっているのは、やはりモード(旋法)の存在による。そして、あのベース・ラインが、モードによる展開を定めている。イントロそのものが音楽全体を規定するテーマ、まさに主題となり、寂寥感、静謐感を私たちに与えている。 有名なベース・ラインから始まる“So What”。イントロをモチーフに、マイルス初めそれぞれが、演奏を披露する。モダン・ジャズの定型、全員で演奏するテーマ、続くアドリブ、そして再びのテーマ。そんなスタイルを踏襲しながらも、不思議な曲想に仕上がっているのは、やはりモード(旋法)の存在による。そして、あのベース・ラインが、モードによる展開を定めている。イントロそのものが音楽全体を規定するテーマ、まさに主題となり、寂寥感、静謐感を私たちに与えている。

“So What”はA,A’,B,Aの32小節のテーマからつながっていく。事前に設計されたような音の運びだが、マイルスはテーマの断片すら携えず、スタジオに現れた。彼は、気まぐれと思えるかのように、しかし確信を持って、“Dドリアン”というモードを、ベーシストのPaul Chambersに提示した。「モードというスケールを使って何かをやりたいんだ。“Dドリアン”で、弾いてくれないか。俺たちはそれに応えるから・・・。」こんな風に推測するのは楽しいが、ともあれマイルスの求めにポールは、“Dドリアン”で、おもむろに一つの旋律を弾き始める。そして、そのベース・ラインに応えるBill Evansの和音とマイルス、John Coltrane、そしてJulian Cannonball Adderleyのユニゾン。奇数小節のベース・ラインに呼応する偶数小節のピアノや管。“コール&レスポンス”と呼ばれる音楽的手法は対話となり、ミュージシャン同士の魂の交換が、一つの創造へと昇華している。 “So What”はA,A’,B,Aの32小節のテーマからつながっていく。事前に設計されたような音の運びだが、マイルスはテーマの断片すら携えず、スタジオに現れた。彼は、気まぐれと思えるかのように、しかし確信を持って、“Dドリアン”というモードを、ベーシストのPaul Chambersに提示した。「モードというスケールを使って何かをやりたいんだ。“Dドリアン”で、弾いてくれないか。俺たちはそれに応えるから・・・。」こんな風に推測するのは楽しいが、ともあれマイルスの求めにポールは、“Dドリアン”で、おもむろに一つの旋律を弾き始める。そして、そのベース・ラインに応えるBill Evansの和音とマイルス、John Coltrane、そしてJulian Cannonball Adderleyのユニゾン。奇数小節のベース・ラインに呼応する偶数小節のピアノや管。“コール&レスポンス”と呼ばれる音楽的手法は対話となり、ミュージシャン同士の魂の交換が、一つの創造へと昇華している。

“コール&レスポンス”の起源は、奴隷制度の下の教会にあった。牧師の説法に思わず反応した黒人たちの嘆きや悲しみ、その説法などにメロディが付き、リズムが伴う。その時、原始的な音楽が誕生し、その後、“黒人霊歌”から“ゴスペル”へと派生していく。単純な掛け合いの産物が、“So What”に結実していく。

開始のテーマ、その終焉にあたり、Jimmy Cobbのシンバルが、無から有への創造へ、仲間たちを送り出す。マイルスが旅立ち、皆が彼に続く。マイルスの世界を示した一片のベース・ライン。それがもたらした音楽は、無限の可能性を、今もたっぷりと示している。

“So What”のライヴ演奏を改めて聴き返した。マイルスは数多くのライヴ演奏を残しているが、初の録音と言われるのは1961年2月、サンフランシスコのジャズ・クラブ、「ブラックホール」の演奏である。私にとって印象的な演奏は、1964年2月に録音されたアルバム、“‘Four’& More”。そして、1965年12月、シカゴのジャズ・クラブ、「プラックド・ニッケル」の演奏であるが、ともあれ、“So What”は時代とともに変化し、様々な表情を呈している。1963年から64年にかけ、マイルスは新たな出発をなそうとした。バンドを結成するにあたり、仲間として募ったのが、ウェイン、ハービー、ロン、そしてTony Williams(Drums)である。彼らとともにマイルスは、記憶に残るライヴ演奏を記録している。マイルスの元、集結した彼らだが、中でも大きな影響力を及ぼしたのが、最後に加入したウェインだ。ウェインの演奏が、ハービーやロン、そしてトニーの創造性に、日々、刺激を与えた。「この人がいるのなら、何でも出来る。さぁ、新しい事をやろう。」当時の演奏に、そんな後輩たちの、心意気が感じられる。そしてマイルスは、4人の演奏に黙って聴き入る。

左手にマーティンのトランペットを下げ、右指で、ゆっくりと唇をなぞりながら、静かに佇むマイルス・・・。

“Bitches Brew”というもう一つの金字塔をはさみ、録音から10年ほど後に、素晴らしいライヴ・アルバムが発表された。伝説的な記録、“Miles Davis At The Plugged Nickel”は

マイルスと高弟たちとの“様式”、その自由な演奏の頂点だ。このアルバムは、今も私にとって驚異であり、ドキュメント性高い彼らの演奏は、大きな“マイルストーン”となっている。 “Bitches Brew”というもう一つの金字塔をはさみ、録音から10年ほど後に、素晴らしいライヴ・アルバムが発表された。伝説的な記録、“Miles Davis At The Plugged Nickel”は

マイルスと高弟たちとの“様式”、その自由な演奏の頂点だ。このアルバムは、今も私にとって驚異であり、ドキュメント性高い彼らの演奏は、大きな“マイルストーン”となっている。

マイルス・デイビス・クインテットは、1965年12月から翌1月にかけ、「プラックド・ニッケル」に出演した。演奏は一定のテンポの元、変幻自在にリズムを変えながら、マイルスの“様式”の中、進んでいる。

マイルスにとって1965年という年は、新生バンドによる初のスタジオ作品、“Esp”を発表した年であったが、闘病生活の一年でもあった。そんな中、秋から彼は久々に、全米各地で演奏活動 を行った。フィラデルフィアから始まり、デトロイト、ニューヨーク、ワシントンDC、そしてシカゴ。新生クインテット初のライヴ演奏となった“Miles In Berlin”以来わずか一年余り、従来のリズムやハーモニーのコンセプトから脱皮し、より自由で柔軟性に富んだ共同創造体となっている。一定のテンポを保ちながら、様々なヴァリエーションを提示し、リズムというものを数学的に分解しては、“リズム・モジュレーション”(変調)をなしている。一定の拍子を保ちつつ、あたかもテンポが速くなったり、遅くなったりと聴こえるのは、この“リズム・モジュレーション”の成せる技だ。そして、今更ながら、トニーは天才だ。“リズム・モジュレーション”という言葉は彼のためにある。シンバルを縦横無尽に駆使し、メンバーを鼓舞する。緊張関係を保ちながら、それぞれを“高揚”へと導いている。とりわけ、ドラム・ソロは圧巻だ。うねるようなドライヴ感、響きの間の音空、全体で構成する見事な物語の創造。“スリル、不安、闇への沈殿、束の間の安寧・・・。”わずか数分の演奏に、私たちは様々な気持ちを抱く。そして、ソロが終わり、次へと発展するその瞬間、ユニットとしてのバンドに、そして私たちにもトニーは、“高揚”を与えている。超一級は、やはり、違う。 を行った。フィラデルフィアから始まり、デトロイト、ニューヨーク、ワシントンDC、そしてシカゴ。新生クインテット初のライヴ演奏となった“Miles In Berlin”以来わずか一年余り、従来のリズムやハーモニーのコンセプトから脱皮し、より自由で柔軟性に富んだ共同創造体となっている。一定のテンポを保ちながら、様々なヴァリエーションを提示し、リズムというものを数学的に分解しては、“リズム・モジュレーション”(変調)をなしている。一定の拍子を保ちつつ、あたかもテンポが速くなったり、遅くなったりと聴こえるのは、この“リズム・モジュレーション”の成せる技だ。そして、今更ながら、トニーは天才だ。“リズム・モジュレーション”という言葉は彼のためにある。シンバルを縦横無尽に駆使し、メンバーを鼓舞する。緊張関係を保ちながら、それぞれを“高揚”へと導いている。とりわけ、ドラム・ソロは圧巻だ。うねるようなドライヴ感、響きの間の音空、全体で構成する見事な物語の創造。“スリル、不安、闇への沈殿、束の間の安寧・・・。”わずか数分の演奏に、私たちは様々な気持ちを抱く。そして、ソロが終わり、次へと発展するその瞬間、ユニットとしてのバンドに、そして私たちにもトニーは、“高揚”を与えている。超一級は、やはり、違う。

友人でプロ・ミュージシャンのヨシオ君は「バッキング中のトニーは、ドラム・ソロを演じているようだ。」と語る。ドラマーでもあるヨシオ君の言葉は、大変興味深い。

「プラッグド・ニッケル」での演奏について、「フットプリンツ~評伝ウェイン・ショーター~」にはこんな興味深い記述がある。

“彼らはマイルスと再びツアーに出られることに大いに興奮していたが、「ラウンド・ミッドナイト(Round Midnight)」、「マイ・ファニ―・ヴァレンタイン(My Funny Valentine)」、「ソー・ファット(So

What)」といった昔ながらのレパートリーの演奏には熟達しすぎており、少しばかりの不満を覚えていた。「あれは型にはまらない、独創性のあるグループだった。だから、いわゆる“マンネリ”とは違う」とハービーが言う。「でも、僕らの音楽に対するアプローチがいくら創造的かつ自由なものだったとしても、あの頃、みんながある種の予測に基づいてプレイしていたのは事実だね。僕がこうすれば、ロンはああする、と分かっていた。トニーもそう。彼がこうすれば、僕がこう返すだろうってね。あまりにも簡単に予測できたから、ちょっと退屈になったんだよ。」マイルスの元を数ヶ月間離れ、斬新なアイデアをいくつも試したあとだっただけに、その音楽が現状に満足した、先の展開が容易に予測できるものに思えてしまったのだろう。シカゴ、その年最後となるギグの初日の直前、この問題を解決するためにトニーが提案した。「なあ、“反音楽”(アンチ・ミュージック)をやったらどうかな?誰かに先の展開を読まれるようなプレイは、ぎりぎりまでやらないっていうことなんだけど、どう?」。最初、他のメンバーはこの意見にさほど乗り気ではなかった。ステージ上でそんなゲームまがいのことをするなんて、良心が許さない。それに、サウンドだってひどいものになるじゃないか。しかし、結局は全員がこれに同意する。今回のギグは失敗するかもしれないが、“バンドの進歩”のためにはそれも仕方ない。彼らに選択の余地はなかった。成長か、死か、今がその分かれ目だった・・・。”

トニーの“反音楽”の提案から、フリー・ジャズへの憧れを読み解くことができる。二十歳(はたち)になったばかりのこの若者には、破壊衝動にも似たエネルギーが備わっていたのかもしれない。しかし、当時のマイルスのコンセプトはフリー・ジャズとは真逆の“様式”にあった。トニーは偉大なミュージシャン、マイルスに、彼なりのアプローチで挑んだに違いない。

ともあれ、同じ曲を繰り返すうち、精神が“高揚”してはテンポが速くなり、それとともに、メロディ・ラインが純化する。“So What”のベース・ラインは、エッセンスそのものとなっている。そして、「プラックド・ニッケル」で、共同創造体も純化してゆく。

2007年・秋、東京国際フォーラム。

ドラムスのジャックが、3人を“高揚”へと導いていた。ウェインはクールに佇んでいる。彼は“静”と“動”のはざまで、自身青く燃えている。ジャックに鼓舞され、ウェインの世界が展開される。ミステリアスな響きを湛えながら、聴く者を非日常に誘う。圧倒的な音の存在、神秘的な印象・・・。

1965年・冬、「プラッグド・ニッケル」でのウェインの演奏も、そのようなものだったに違いない。当時のマイルス・デイビス・クインテットの演奏は、ジャズのあるべき姿を、今も確かに繋げている。

再び「フットプリンツ~評伝ウェイン・ショーター~」から、一つの逸話を披露しよう。 再び「フットプリンツ~評伝ウェイン・ショーター~」から、一つの逸話を披露しよう。

“1982年、一人の青年が「プラッグド・ニッケル」のレコードを片手にウェイン宅を訪れた。当時22歳のトランペッター、ウィントン・マルサリスである。彼はウェインに、この素晴らしい音楽をあなたと一緒に聞かせてください、その間、黙ってあなたの表情を見ていたいのですが、よろしいでしょうか、と訊ねたという。”

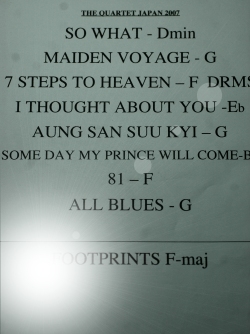

そんなロマンチックな話を思い浮かべる中、“V.S.O.P.”の演奏、“So What”は終わった。ステージではハービーが、ウェインに向かい、話しかける。「43年か44年、一緒にやってきたな。」そして、彼の作品、“Maiden Voyage”からウェインの1990年代の代表作、“Aung San Suu Kyi”を経て、“Foot Prints”で終演を迎える。1966年に発表され、マイルス・デイビス・クインテットの代表的アルバムとなった“Miles Smiles”。このアルバムに残された“Foot Prints”は、ベースが5音階を繰り返し、“So What”同様、そのフレーズが印象的な、ウェインのオリジナル・ブルース・ナンバーである。マイルスそしてウェインの演奏には、抑制されたフレーズが、波の様、寄せては再び退いていく。そして、そんな情景をトニーのドラムスがかき消す。“So What”同様、ジャズの持つ、寂寥感、静謐感がたっぷりと漂うこの曲は、モダン・ジャズの古典でもある。モードを基調にし、8分の6拍子で始まっているが、後半、4拍子のようにも聴こえ、サンバの響きにも似たものを感じさせる。3拍子をいつの間にか4拍子へと変えていったかと思うと、3拍子に戻る。“3”と“4”の間を縦横に行き来している彼らの演奏は、限りなくスリリングだ。共通理解を通じて、その演奏は美しく、5人が織りなす変幻は、ジャズそのものとなっている。そして“Foot Prints”は、生きていく上の“不安”めいたものを、私たちに投げかけている。ジャズという音楽の、研ぎ澄まされた響きに内在する獏とした“黒いムード”を、この曲は伝えている。

終演。次第に訪れつつある日常性の中、私は一枚のセット・リストを手にしていた。

かつての5人の音が重なり合う。

マイルスがこの場にいたのなら、どのような演奏となったのであろう。進化を遂げたマイルス・デイビス・クインテットと同様、高弟たちは、マイルスとの演奏を、高らかに奏でるに違いない。

ステージにマイルスが現れる。真っ赤なトランペットをぶら下げ、ピンク色の指で唇をなぞりながら、「どんな演奏をしているんだ。」と言う。そして、「お前たち、また昔の様に、勝手気ままに演奏をしているのか。じゃ、俺もやろうか。」と・・・。

なぞったばかりの唇にマウスピースを押し当てる。マイルスの音が、コンサート・ホールにこだまする・・・。

はっきりと、聴こえてくる・・・。

|