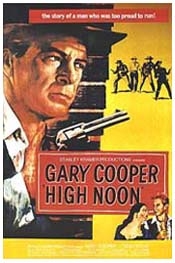

ゲーリー・クーパーとグレース・ケリー

2005年8月13日

オオケタデ(大毛蓼)/タデ科イヌタデ属。インド、東南アジアヤ中国南部まで至るところで自生。原産地は分からない。日本へは江戸時代末期に観賞用とシテ輸入されたが、現在では空き地や畑の周縁に野生化している。花言葉は雄弁。

▼小泉首相はエビフライにこだわり、どんな伊勢海老も「エビフライだ!」と云って譲らないと言うエピソードを一ヶ月前に、書いたが(2005年7月5日 「首相とエビフライ」)、ここ数日の首相の動きを見ていると「やっぱり、なにを云っても頑固にエビフライにこだわる人なんだな。」と改めて思う。参院本会議で郵政民営化法案が否決されると、首相は即座に衆院解散を決定し、その日のうちに総選挙は30日公示、9月11日投票と決めてしまった。しかも、郵政法案に反対した自民党員の選挙区に同じ自民党から“刺客”といわれる対抗馬を送り込み、郵政法案反対派の退路を断った決闘場をあちこちに作ろうと躍起になっている。その電光石火の早業に世間は一気にのぼせ上がり、再び、小泉旋風が吹き荒れるような勢いだ。この小泉首相の動きを最も的確に評したのは、かつて首相とYKKトリオを組んでいた加藤紘一元自民党幹事長の次の言葉だろう。「小泉さんは政治とは別の世界、文学に近い世界で生きている。だから政治のプロの常識は通用しない。」

▼お好み焼き屋で、“首相とエビフライ”の話をA先輩にすると、先輩は身を乗り出して「それは面白い。実はうちのお袋も、エビフライには目がなかった。」といい、戦後、もののない時代に食べたエビフライのことを忘れられなかったお母さんの話をはじめた。お母さんがエビフライの話をはじめると、その横で決まっておとうさんがスマトラ島の収容所で食べたバター飯の話を始めるんだという。「バター飯さえあれば生きていける。」 そういって父は子供達にご飯の上にバターをのせて、食べてみなさい、と強要した、という。人の、あるものへのこだわりには、遠い過去に深く刻まれた原風景があるもので、首相のエビフライにも我々が計り知れない物語が有るのかも知れない。 ▼お好み焼き屋で、“首相とエビフライ”の話をA先輩にすると、先輩は身を乗り出して「それは面白い。実はうちのお袋も、エビフライには目がなかった。」といい、戦後、もののない時代に食べたエビフライのことを忘れられなかったお母さんの話をはじめた。お母さんがエビフライの話をはじめると、その横で決まっておとうさんがスマトラ島の収容所で食べたバター飯の話を始めるんだという。「バター飯さえあれば生きていける。」 そういって父は子供達にご飯の上にバターをのせて、食べてみなさい、と強要した、という。人の、あるものへのこだわりには、遠い過去に深く刻まれた原風景があるもので、首相のエビフライにも我々が計り知れない物語が有るのかも知れない。

▼このお好み焼き屋の雑談の中で、A先輩が小泉首相の行動を巡っての各界の反応で一番、的を得ていると思ったのが加藤紘一元自民党幹事長の言葉だなあ、と感想を述べた。自分も同感だ、確かに、オペラや演劇、映画が好きな首相には、今回の行動の元になるシナリオが有るのかも知れない、そう思いここ数日、首相が感動したと言う作品を調べようとしているのだと、A先輩に話すと、先輩は「やっぱりそれは“真昼の決闘”じゃないの。」と軽く交わした。そういえば、 2003年の春、初めてアメリカを訪問しブッシュ大統領と会談した際、首相は、「あなたは“真昼の決闘”の保安官だ」「「日本はグレース・ケリーだ。」と切り出し一気に意気投合したことがあった。(2003年2月5日「“理由なき反抗”と“真昼の決闘”」) なるほど、“真昼の決闘”の中に今の首相の“こだわり”の原風景があるのかもしれない。TSUTAYAにいってビデオを借りてきて改めて観賞することにした。

▼「真昼の決闘(原題 High Noon)」とは1952年に公開された西部劇である。保安官の任期を終えて、敬虔なクェカー教徒の若い女性と結婚した初老の男ケーン。この人生の峠を越え疲れた初老の保安官の役を当時51才のゲーリー・クーパーが演じる。保安官バッジを胸から外したケーンが、若き新妻グレース・ケリーと旅立とうとした矢先、かつて刑務所に送りこんだ無法者が復讐に来るとの知らせを受ける。ケーンは町の人々に助けを乞うものの彼等の反応は冷たく、誰も彼を助けようとはしない。結婚したばかりの新妻(グレース・ケリー)は敬虔なクエーカー教徒であり戒律により人を危めることは厳重に禁じられている。やむなくクーパーはたった一人で4人の無法者と決闘することとなる。刻々と迫る運命の時。ケーン保安官が決闘を決意してから正午まで約1時間半。映画の上映時間も1時間半、本作の大きな特色は劇中の経過時間と現実の映写時間をほぼ一致させたことだ。この技法は、いま大評判の「24」の下地になっていると思う。決闘に至までの人間心理の描写は単純な西部劇の域を脱している。 ▼「真昼の決闘(原題 High Noon)」とは1952年に公開された西部劇である。保安官の任期を終えて、敬虔なクェカー教徒の若い女性と結婚した初老の男ケーン。この人生の峠を越え疲れた初老の保安官の役を当時51才のゲーリー・クーパーが演じる。保安官バッジを胸から外したケーンが、若き新妻グレース・ケリーと旅立とうとした矢先、かつて刑務所に送りこんだ無法者が復讐に来るとの知らせを受ける。ケーンは町の人々に助けを乞うものの彼等の反応は冷たく、誰も彼を助けようとはしない。結婚したばかりの新妻(グレース・ケリー)は敬虔なクエーカー教徒であり戒律により人を危めることは厳重に禁じられている。やむなくクーパーはたった一人で4人の無法者と決闘することとなる。刻々と迫る運命の時。ケーン保安官が決闘を決意してから正午まで約1時間半。映画の上映時間も1時間半、本作の大きな特色は劇中の経過時間と現実の映写時間をほぼ一致させたことだ。この技法は、いま大評判の「24」の下地になっていると思う。決闘に至までの人間心理の描写は単純な西部劇の域を脱している。

▼主役のケーン保安官には孤独の影がある。ケーン保安官を演じた当時51歳のゲーリー・クーパーはこの頃すでに人気は下り坂で、持病のヘルニアに苦しみ、夫人との関係もうまくいっていなかった。ケーンの姿にはクーパー自身の苦悩が滲み出ていた。さらにこの映画が制作される当時、ハリウッドは“赤狩り”の暴風にさらされていた。脚本を書いたカール・フォアマンは、非米活動委員会に共産主義者の烙印を押されたばかりだった。ならず者と保安官の戦いというウェスタンの基本を踏襲しながらも、ならず者に恐れをなし保安官を助けようとしない町の人々、臆病風に吹かれる保安官助手の心理を描きながら、迎合する群衆の中で孤立する男の姿に、フォアマンは“赤狩り”の中で孤立する自分を重ねようとしたにちがいない。

▼今回、観賞して、もっとも印象に残ったのは、町人が自分の助っ人をしてくれるというケーン保安官に対して、町を出る判事が云った台詞だ。「ケーン、君は大衆を知らんな。」「紀元前のアテネで市民が暴君を追放したが 後年その暴君が兵を率いて戻ると、同じ市民が迎えいれ政府要人を処刑した。(大衆とはそんなもんだ。)」 その言葉通り、ケーン保安官は町民の助けを得られず、結局、一人で、4人の敵と闘うことになる。

▼圧巻の決闘シーン。人っ子一人いない町を舞台に銃撃が鳴り響く。当然のことながら追い込まれるケーン。これで一巻の終わりかと思った、その時、一発の銃声がとどろき渡る。新妻グレース・ケリーが敵をやっつけたのだ。この一撃でクーパーはかろうじて無法者に勝つことが出来き、物語は一気に大団円を迎える。そして、そのラストシーン。ケーン保安官が勝利すると、いままで人っ子一人いなかった町に人が溢れ、歓声がわきあがる。ケーンはそれに反応することもなく、保安官バッジを外し、新妻グレース・ケリーを馬車に抱き入れ、淡々と、馬に鞭を入れ、大衆の群れから走り去る。そのあっけないラストカットに制作者の思いが全てこめられている。

▼小泉首相は、この映画を40年前、10才の頃、封切りで見た。メールマガジンにこう書いている。「・・・首脳と会うときは、プライベートな話題は大変大事なことだと思います。仕事の話ばかりだと固いでしょう。どうやってお互い親しみを増すことができるかということをいつも心掛けています。 ▼小泉首相は、この映画を40年前、10才の頃、封切りで見た。メールマガジンにこう書いている。「・・・首脳と会うときは、プライベートな話題は大変大事なことだと思います。仕事の話ばかりだと固いでしょう。どうやってお互い親しみを増すことができるかということをいつも心掛けています。

私が初めてブッシュ大統領と会談したときも、映画の話から切り出したんです。『真昼の決闘』という、ゲーリー・クーパーとグレース・ケリー、これは私の世代、今、私、61ですけれども、私が子どものころ観たんだから、40年くらい前ですかね。恐らく50代以上の人は知っているでしょう。グレース・ケリーは女優の後、モナコ王妃になりました。ゲーリー・クーパーは我々の世代はみんな知っています。アメリカでは、40代以上の方はほとんど知っていますね。ブッシュ大統領も当然知っていて映画も観ています。『真昼の決闘』は、悪人を倒して、最後は、グレース・ケリーと一緒に街を出ていくといういい映画です。その映画の話で意気投合したんです。・・・」

イラク戦争突入の決断をするブッシュ大統領に「アメリカは(あなたは)ケーン保安官だ。」と云ったあと、さらに首相は「日本はグレース・ケリーになる。」と云ったと後になって報道された。これは日米関係や集団的自衛権を考えると、かなり乱暴な発言であったが、当時、そんなに問題視されることもなく過ぎていった。

▼さて、今、もう一度、「真昼の決闘」のストーリーを今の首相の置かれている状況に合わせて深読みしてみると、主人公のケーン保安官はもちろん首相自身である。しかし、それは悪漢を倒す正義の保安官というより、肉体も峠を越え、引退を決意した初老の男の人間模様に重点を置いた方がよさそうだ。 「あれほど自分を支持した大衆が仲間が自分から離れていく。このままで終わっていいのか、引退まで秒読みに入った今、もう一度、やり残した仕事を、自分の全てを振り絞ってやり遂げたい。そのために、自分は孤立するかもしれない。しかし、ここで勝負する。」

▼首相は、役者でもあり、プロデユーサーでもある。とりわけ大衆の心を掴むとことに関しては飛び抜けた才能を発揮する。この4年間、政治をワイドショーに仕立てたのは首相のコピーライターとしての技である。政治を面白くない論理の呪文から、活劇に仕立て上げた。その大衆心理を掴む技の、根っこには“真昼の決闘”で学んだ大衆心理への醒めた眼差しがあるのではないか。「ケーン、君は大衆を知らんな。」「紀元前のアテネで市民が暴君を追放したが 後年その暴君が兵を率いて戻ると、同じ市民が迎えいれ政府要人を処刑した。(大衆とはそんなもんだ。)」 ▼首相は、役者でもあり、プロデユーサーでもある。とりわけ大衆の心を掴むとことに関しては飛び抜けた才能を発揮する。この4年間、政治をワイドショーに仕立てたのは首相のコピーライターとしての技である。政治を面白くない論理の呪文から、活劇に仕立て上げた。その大衆心理を掴む技の、根っこには“真昼の決闘”で学んだ大衆心理への醒めた眼差しがあるのではないか。「ケーン、君は大衆を知らんな。」「紀元前のアテネで市民が暴君を追放したが 後年その暴君が兵を率いて戻ると、同じ市民が迎えいれ政府要人を処刑した。(大衆とはそんなもんだ。)」

▼主役兼、監督兼、制作指揮の首相が、今、描く大団円は“真昼の決闘”のラストシーンの再現である。大衆の誰もが勝利を信じなかった決闘に勝つ保安官。すると、それまで人っ子一人いなかった町に歓声とともに人々が集まりよる。あれほど遠ざかっていた人々が、なんの節操もなく再び自分に駆け寄ってくる。所詮・・・・いや、それでいい、そんなものだ、自分は予定通り、バッジを外し、町を去っていこう。これが私の散り際の美学だ。・・・・・・ちょっと、待てよ、今回の「真昼の決闘」におけるグレース・ケリーは誰なんだろう。グレース・ケリーはぜひ必要だ。この切り札がないと「決闘」には勝てないんだなあ。あっ、そうだ…

▼今回の選挙にはこうして、次々とマドンナが登場するにいたった。

小池さん、片山さん、藤野さん、佐藤さん・・・・あなたたちは皆、選りすぐりのグレース・ケリーだ。

|