Stranger in Spain (中)

<堀田善衛>を携えてゴヤを観にいく

2007年1月15日

バルセロナ。思い思いの路上パフオーマンスが続く。 バルセロナ。思い思いの路上パフオーマンスが続く。

Stranger in Spain

◇日本の知識人達は、並のフランス人以上にサルトルのことなどまでよく知っているようだが、国際情勢の認識にかけては、驚くほど感傷的で幼児程度でしかない。或る者は日本 の孤立孤独を強調するが、緊張した情勢、特に朝鮮戦争以後にはどこにも孤立も孤独もありえないことに気付かず、気付いていながらも敢えて眼をつぶろうとする。或る者はまた民主主義も生活水準も安全保障も自由も、一切が米国の援助にかかっている。換言すれば米国の援助のない日本は愛するに耐えない、とまで極言する。こういう不見識な、日本国民自体を侮辱したような愛国論は、どこから出て来たものなのであろうか、それともこれは日本知識階級が抑圧の歴史を繰り返して今日にいたったことから発した、一種の伝統的習性なのであろうか。 の孤立孤独を強調するが、緊張した情勢、特に朝鮮戦争以後にはどこにも孤立も孤独もありえないことに気付かず、気付いていながらも敢えて眼をつぶろうとする。或る者はまた民主主義も生活水準も安全保障も自由も、一切が米国の援助にかかっている。換言すれば米国の援助のない日本は愛するに耐えない、とまで極言する。こういう不見識な、日本国民自体を侮辱したような愛国論は、どこから出て来たものなのであろうか、それともこれは日本知識階級が抑圧の歴史を繰り返して今日にいたったことから発した、一種の伝統的習性なのであろうか。

(1951年堀田善衛「広場の孤独」より)◇

◇ 着衣のマハ ◇

▼

◇ 裸のマハ ◇

▼プラド美術館で最も有名な絵画は上の二枚かもしれない。高校の教科書にも載っていた。

堀田善衛氏によると、ゴヤが描いたこの横長(95×190㎝)、ほとんど両者同寸の絵は、一対として、二枚重ねて開き扉かカーテンの下の壁か、キャビネットのなかに納められていたもののようである。開き扉か、カーテンを引き開けると、まず「着衣のマハ」が出てくる。ついで、絵の傍らのボタンかなんらかのハンドル様のものを操作すると、絵は交替して、今度は「裸のマハ」が現れる仕掛けになっている。

▼それにしても、これだけの剥き出しのエロシズムに溢れた作品をゴヤに依頼した人物は誰なのか。当時、スペインでは異端審問所がまだ力を持っていた。エロシズムを徹底して禁圧する審問所にこの作品の存在が暴かれることは作者にとって尋常ではない。(実際,ゴヤは1814年、連行されている。)

それほどの危険をおかしてまでもゴヤに描かせた人物は誰なのか。

▼この絵は、当時のスペイン宰相マヌエル・ゴドイの屋敷からでてきた。時の宰相がゴヤに依頼したものなのか。 (上)でも書き留めたが、マヌエル・ゴドイはスペイン王妃マリア・ルイーサの男妾だった。18歳の時、近衛兵として34歳の王妃に見初められ、たちまち昇進をさせてもらって将軍になり、25歳で総理大臣となった。スペイン王国の政務は国王夫妻ではなく、このゴドイにまかせぱなしにされていた。

▼左の絵は1801年にゴヤが描いたマヌエル・ゴドイ像。その横柄な椅子の座り方にゴドイの性格の全てを読みとれる。ゴドイはこの時、ポルトガル征伐に完勝し絶頂期にあった。 ▼左の絵は1801年にゴヤが描いたマヌエル・ゴドイ像。その横柄な椅子の座り方にゴドイの性格の全てを読みとれる。ゴドイはこの時、ポルトガル征伐に完勝し絶頂期にあった。

「このときのスペイン宮廷は、あるフランス人が“宮廷女郎部屋”と呼んでいるほどに非道いことになっていた。王妃を愛人としてもちながら、ゴドイは次から次へと女を、宮廷内の総理執務室の別室へ引き込み、公然として特定のメカケまでをもっていた。王妃が怒って総理執務室へ怒鳴り込めば、ゴドイはこの王妃を殴り倒して平然としていた。それでも王妃マリア・ルイーサはゴドイに夢中なのである。」(ゴヤⅡ)

「その品行は・・・・これはもう愛人であり保護者であった王妃同様に、無茶苦茶であった。精力がありあまっていたのであろう。1801年にゴヤは“オレンジ戦争”と呼ばれたポルトガル征伐に完勝を得たゴドイの代償像を大肖像画を描くのであるが、そこに元帥服を着てだらしなく長椅子に腰を下ろした青年元帥は、赤ら顔に肉付きのよすぎる体躯を見せて、その好色さ加減を十全に表現している。

戦勝祝賀の図が、戦勝や戦功などよりむしろこの男の好色さ加減を表現するとは・・・」 (ゴヤⅡ)

▼どうでもいいことだが、私は今年の夏で54歳になる。比較するのも無謀だが、ゴヤは54歳の時、大作「カルロス4世家族図」を描いた。首席宮廷画家にまでのぼりつめたこの男は、スペイン王室のありのままの姿を何の遠慮もなく傍若無人に描き上げた。その次の年、スペイン王室を影で操る男、マヌエル・ゴドイ宰相の姿を、その欲望に満ちた風貌そのままに描き残した。そして、1800年~2年、この二枚を描き上げた同じ時期に、「着衣のマハ」「裸体のマハ」を描き上げる。

▼1800年、54歳、私はこの時期、首席宮廷画家ゴヤは、自分が囚われ続けてきた「宮廷」という権威に精神的な決別を果たした、と考えている。「宮廷」との決別を自ら演出した、とも考える。その決定的な訣別状が「着衣のマハ」「裸体のマハ」だ、という憶測のもとに、首席宮廷画家・ゴヤの転機を夢想してみたい。

▼ゴヤを取り巻く人物達を、ゴヤが描き残したその肖像画とともにもう一度整理する。 ▼ゴヤを取り巻く人物達を、ゴヤが描き残したその肖像画とともにもう一度整理する。

まず、スペイン王妃マリア・ルイーサ。左の絵が描かれたのは1789年。

王妃の夫カルロス4世は、政務には全く無関心で、毎朝、天候はどうであれ、早朝から狩猟にでかける日々を繰り返した。そのため、マリア王妃が実権を握っていたが、その王妃は男妾マヌエル・ゴドイにぞっこんで全てをゴドイに依存していた。

▼そして、もう一人、鍵を握る人物がいる。

アルバ公爵夫人。アルバ公爵家は欧州でも最高の貴族の一つだった。スペインの社交界にあってマリア・ルイーサの直ぐ下に君臨し、栄華を極めていた。マリア王妃は28歳当たりから、男妾に貢ぐ暮らしに浸かっていたが、その若いツバメの一人フエンテス伯爵をアルバ公爵夫人に寝取られてしまったことがある。これがあとあとまでつづくアルバ公爵家に対する王妃の側の怨恨のもととなる。

▼北スペインの田舎町からやってきたゴヤは、若い頃から、華々しいアルバ公爵夫人に憧れ続けた節がある。あの明るい貴族の暮らしを描いた一連の作品に登場する貴婦人の姿に、アルバ公爵夫人の面影を見る、と堀田善衛は言う。

上の王妃像を描いた年、1789年にゴヤは、「目隠し遊び」という作品を描き上げている。この作品について、堀田は興味深い推察をする。 上の王妃像を描いた年、1789年にゴヤは、「目隠し遊び」という作品を描き上げている。この作品について、堀田は興味深い推察をする。

「・・・余程、疑ってかかる性質の人であっても、その右端の目隠しをされた男にシャモジで指さされてのけぞっている女性に、アルバ公爵夫人の面影を見ないわけには行かなくなる。

しかも、ここで人の輪のなかで布で目隠しをされた男自身、これは当のゴヤその人にほかならぬであろう。目隠しをされているとはいうものの、額の恰好と口、またがっしりとした上半身、盛り上がった背中の筋肉などから、たとえ容易になどとは言えない にしても、それがゴヤであることは推察するに難はないものと思われる。 にしても、それがゴヤであることは推察するに難はないものと思われる。

さらに、その目隠しをされたゴヤが、シャモジで公爵夫人を指していることの意味までを考えることは、、これは二重の推理、推理の屋上にまた屋根をかけることになるので、これはやめにしておきたいのであるけれども、後日のゴヤとこの公爵夫人との、いわば宿命的な関係のことを考えると、やはり、目隠しをされたこの男が公爵夫人を指さしていることの宿命的な象徴が、眼にどうしてものこってしまうのである。・・・」(「ゴヤⅡ」)

▼ゴヤは40歳代前半でアルバ公爵夫人(彼女はこの時20歳代後半)に出会った。 ▼ゴヤは40歳代前半でアルバ公爵夫人(彼女はこの時20歳代後半)に出会った。

興味深いことがある。ゴヤが「目隠し遊び」を描き上げた1789年はフランス革命の年である。その翌年、ゴヤ44歳の時、カルロス4世が国王に即位するのだが、この年、ゴヤは故郷の友人サバデールにこんな手紙を送っている。「僕は最近、人間というものは思想を持たないといけないと思うよ。そして人間にふさわしい尊厳というものを守らなければいけないと思うようになった。・・・」 ゴヤはこの友人には飾りっ気のない、無邪気な手紙を数多く出している。

宮廷画家への道を懸命に昇る頃のゴヤは田舎からでてきた男そのものに野心を無邪気に披露していた。40歳の頃の手紙では「僕はもう人がうらやむような生活を送れるまで になった。」と得意満面である。しかし、その数年後に、ゴヤの内面に変化が起きている。何が彼の内面に影響を与えたのか。そこには、アルバ公爵夫人の登場があるのではないか。 になった。」と得意満面である。しかし、その数年後に、ゴヤの内面に変化が起きている。何が彼の内面に影響を与えたのか。そこには、アルバ公爵夫人の登場があるのではないか。

▼ゴヤの前に現れたアルバ公爵夫人、彼女の祖父はフランスのジャン・ジャック・ルソーの友人で、手紙のやりとりをする親友であった。ルソーは、「主権は人民にあり、政府は権力を委任された機関に過ぎない」と述べ、フランス革命の精神的支柱になった思想家である。アルバ公爵夫人も、ルソーの影響を受けた祖父から「思想」を伝授されていたと考えても不思議はない。そして、その自由な言動が典型的な18世紀人のマリア・ルイーサ王妃のひんしゅくを買ったとしても不思議ない。

▼さらに、アルバ公爵夫人の「思想」を、ゴヤはスポンジのような吸収力で受け入れていったのではないか。「最近、僕は人間というものは思想を持たなければいけない、人間には守らなければならない尊厳がある・・」というゴヤの手紙には、近代に向かって走り始めたゴヤの興奮が吹き出している。その背後にアルバ公爵夫人の存在があったのではないか。奇しくも、「目隠し遊び」が描かれた1789年はフランス革命の年、フランス革命の思想の根底をなしたルソー、その思想をゴヤはアルバ公爵夫人を通して注ぎ込まれた・・・。

▼1792年、46歳の時、ゴヤに人生最大の危機が襲いかかる。原因不明の重病に襲われ、奇跡的に命は助かるが両耳の聴覚を失ったのだ。突然、暗転した人生、そのどん底で、ゴヤの 前に再びアルバ公爵夫人が現れる。夫人は失意のゴヤに、夫の肖像画を描いてほしいと依頼した。 前に再びアルバ公爵夫人が現れる。夫人は失意のゴヤに、夫の肖像画を描いてほしいと依頼した。

▼右の絵は、1795年の作品、「アルバ公爵」、言うまでもなくアルバ公爵夫人の夫である。手にしているのはハイドンの楽譜、それが象徴するようにアルバ公爵は音楽三昧に明け暮れた優しい性格の人物だったが、病弱で、この翌年の1796年に亡くなっている。憶測であるが、夫人は夫の死期が迫っていることを承知していて、ゴヤに肖像画を依頼したのではないか。

▼ゴヤはアルバ公爵邸でこの絵を描いた。と、いうことは、公爵夫人とも長い時間、接触していることなる。そして、アルバ公爵の肖像画を描き終えた後、ゴヤは夫人の肖像画を描いている。 ▼ゴヤはアルバ公爵邸でこの絵を描いた。と、いうことは、公爵夫人とも長い時間、接触していることなる。そして、アルバ公爵の肖像画を描き終えた後、ゴヤは夫人の肖像画を描いている。

▼夫人はこの時33歳、キャンバスに向かう長い時間、二人はどんな話をしてすごしたのか。夫人が地面を指さしている。それを辿ってゆくと、地面にゴヤが夫人あてた感謝の言葉が書かれている。聴覚を 失ったゴヤに、夫人はこうして地面に指で文字を書いてつたえたのに違いない。その珠玉の時間に対する、淡い思いをゴヤはこめたのではないだろうか。 失ったゴヤに、夫人はこうして地面に指で文字を書いてつたえたのに違いない。その珠玉の時間に対する、淡い思いをゴヤはこめたのではないだろうか。

▼失意のゴヤを招き入れた夫人は、「これからは自由に生きていいのよ。」とばかりに、ゴヤの肩をほぐしながら、進むべき道を示した。その凛とした夫人の物腰が、この絵には緊張感とともに溢れている。ゴヤにとって、アルバ公爵夫人は、未来への指針を示す道標であったのだと私は思う。

▼二年後の1797年、ゴヤはもう一枚、アルバ公爵夫人像を描き上げている。これには特別の意味がある、と推測する。 ▼二年後の1797年、ゴヤはもう一枚、アルバ公爵夫人像を描き上げている。これには特別の意味がある、と推測する。

この絵は、初めてゴヤが自分自身のために描いた絵ではないか。元々、この時代の画家は絵師であり、職業人として注文されるものを描いた。宮廷画家は、王室お抱えのいわば“写真技師”のようなものであった。しかし、この絵は、注文されたものではなく、ゴヤが自分自身のために描いた最初の絵ではないか。

▼1796年の6月、アルバ公爵が突然、逝った。その直後から、公爵夫人は、南スペインの街、サンルーカルの別邸に入った。記録によると、同じ時期、ゴヤもここに滞在している。ゴヤは夫人に同行してアルバ公爵別邸で1年近く、暮らしている。

▼スペイン王妃も嫉妬するほど華やかで社交界の頂点にいる貴婦人と、宮廷画家との間で一体、何があったのか。ゴシップ記事的にあれこれ詮索するのはやめにしたいが、二人の関係は、ゴヤが残している21枚のスケッチ「サンルーカル画帳」をみればよくわかる。 ▼スペイン王妃も嫉妬するほど華やかで社交界の頂点にいる貴婦人と、宮廷画家との間で一体、何があったのか。ゴシップ記事的にあれこれ詮索するのはやめにしたいが、二人の関係は、ゴヤが残している21枚のスケッチ「サンルーカル画帳」をみればよくわかる。

▼ジャン・ジャック・ルソーの思想そのままに自由にそして気ままに、そして華やかに振るまう、公爵夫人の存在は、ゴヤが18世紀なるものをかなぐり捨てて、19世紀に向かって走り出すには、充分な道標であったにちがいない。「自分らしく自由に生きればいいのよ!」 この円熟した夫人が示す、確固たる指針の前で、中年ゴヤはめろめろに成りながら、導かれていくのである。

▼1797年に描かれた「黒衣のアルバ公爵夫人」は、サンルーカルでの官能的な暮らしの中で描かれた。スペインの伝統的衣装に身をくるんだ夫人は、再び大地を指さしている。そこには「sol

goya」=ゴヤのみを!と刻まれている。これは何を意味するのだろうか。推測する。

▼アルバ公爵の死後はじまった、サンルーカルでの二人の甘い生活も一年近くの歳月を経て、終わろうとしていた。まもなく、夫人がゴヤのもとを去ることを悟ったゴヤは、肖像画を描くことを申し出る。この「黒衣のアルバ公爵夫人」は、別れの時が近づくのを悟ったゴヤが、注文画ではなく、はじめて自分のために描き上げた。

▼「sol goya」=ゴヤのみを!

この言葉を、アルバ公爵夫人に対する激しい独占欲を顕す、という意味だけにとらえれば話はそれで終わってしまうが、 アルバ公爵夫人の存在を通して、50歳を越え奈落の底にいたゴヤは、これから自分が生きるべき道筋を示された、いや、それをアルバ公爵夫人に託したのだと、私は勝手に解釈している。

「あなたはあなたらしく自分だけを信じて自分に素直に描き続けなさい。」

▼屋外での姿を描き終えた後、二人は室内に入った。夫人は黒い外服を脱ぎ捨て、ベッドに横たわった。ゴヤはその姿を描き始める。そして、夫人は身にま とったスペインの伝統的衣装をすべて脱ぎ捨て、横たわった。これまで、裸体は宗教画としては描かれたが、こうしてプライベートな空間で描かれたことはなかった。▼これは、まさにこれまでの伝統への過激な挑戦だった。夫人は自ら伝統衣装を脱ぎ捨てゴヤに迫ったのだ。「これまでのしがらみを捨て、ゴヤよ、あなたは自由になりなさい。だれからも縛られることなく、あなたは自由に生きなさい。」 この裸体画が異端審問所の眼に触れれば、間違いなくゴヤは裁かれるだろう。その危険な挑戦を、夫人は最後に迫り、ゴヤのもとを去っていった。その張り詰めた時空がそのまま、今に伝えられているのだと私は思う。 とったスペインの伝統的衣装をすべて脱ぎ捨て、横たわった。これまで、裸体は宗教画としては描かれたが、こうしてプライベートな空間で描かれたことはなかった。▼これは、まさにこれまでの伝統への過激な挑戦だった。夫人は自ら伝統衣装を脱ぎ捨てゴヤに迫ったのだ。「これまでのしがらみを捨て、ゴヤよ、あなたは自由になりなさい。だれからも縛られることなく、あなたは自由に生きなさい。」 この裸体画が異端審問所の眼に触れれば、間違いなくゴヤは裁かれるだろう。その危険な挑戦を、夫人は最後に迫り、ゴヤのもとを去っていった。その張り詰めた時空がそのまま、今に伝えられているのだと私は思う。

▼アルバ公爵夫人との時間を経て、ゴヤは大きく変わった。

「僕は最近、人間というものは思想を持たないといけないと思うよ。そして人間にふさわしい尊厳というものを守らなければいけないと思うようになった。・・・」(ゴヤが友人にあてた手紙)

ゴヤは注文される作品ではない、自分が描きたいもの、自分の内面に表出したものに向かって筆をふるいはじめた。

この頃、描き上げられた版画集「気まぐれ」。

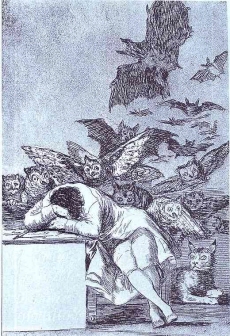

←第43番 「理性の眠りは妖怪を生む」(1797ー99) ←第43番 「理性の眠りは妖怪を生む」(1797ー99)

ゴヤ自身が、机にうつぶせになって眠っている。そうすると、悪を象徴する猫のような様々な動物が現れる・・・。ゴヤが「汝、理性を使え」という啓蒙思想に傾倒しはじめたことがはっきりとわかる。

「理性に見放された想像力は、ありうべくもない妖怪を生じせしめる。理性と合体せしめられたならば、想像力は、ありうべくもない妖怪を生じせしめる。理性と合体せしめられたならば、想像力はあらゆる芸術の母となり、その驚異の源泉となる」(ゴヤのコメント)

←第39番「祖父の代までも」(1797ー99)

スペイン語では「ロバ」は「馬鹿」と同義語。そのロバが一生懸命、自分の家系図を見ている。貴族社会に対する痛烈な批判である。

←第23番「あの塵埃」(1797-99)

これは宗教裁判の場面を描いたもの。判決を言いわたす人間のグロテスクな表情に、宗教裁判に対するゴヤの批判精神がこめられている。あの「裸のマハ」の構想の背後には、やはり、異 これは宗教裁判の場面を描いたもの。判決を言いわたす人間のグロテスクな表情に、宗教裁判に対するゴヤの批判精神がこめられている。あの「裸のマハ」の構想の背後には、やはり、異

端審問所に代表される、当時の異教弾圧に対する明確な挑戦の意図があったにちがいない。

第55番 「死ぬまでは」(1798年)

老婆が鏡を前に、まるで花嫁のように入念に着飾ろうとしている。それを見て後ろの男達が笑いをこらえている。我が身をわきまえず、最後の最後まで飾り立てようとする人間の性に対する批判だが、この精神が2年後に取り組むことになる「カルロス4世の家族」の中に存分に注がれていくことになる。

▼1799年、注文されたものを描くというこれまでの方法とは全くちがう、出版という形をとって発行されたエッチング版画集「気まぐれ」、その表紙にゴヤは自らの自画像をあてた。その時、ゴヤは53歳、今の私の年齢と全く同じだからなのか、このころのゴヤへの興味は尽きない。

▼50歳を前にしたゴヤは、原因も定かでない難病に襲われ、聴力を失った。無音の世界、もしくは奇怪な音が頭蓋骨の中で始終こだまする、異常な世界の中で、ゴヤの精神は内へ内へと向かっていく。この厄介な時期に一人の妖艶な夫人が現れる。そしてこの40歳前の夫人に、50歳を越え肉体的にも劣勢の坂道を転がり落ちている、不具合の男が、心奪われメロメロになっていく。

▼ゴヤを虜にしたアルバ公爵夫人の地位は我々の想像を遙かにこえていた。

「彼女は王と王妃の前で帽子を脱ぐ必要のない大貴族の筆頭である。それに、たとえ気分としての民衆への下降志向があり、ルソーによって自然へ帰れと教育されていたとしても、アルバ公爵夫人の年収は金貨50万ドウカード(!)である。これを月割りにして、現代の国際通貨のドルで勘定してみると、ざっと一ヶ月10万ドルということになる。

一ヶ月10万ドル相当の財貨が、年端も行かぬ女性の自由裁量にまかせているのである。これはもうケタはずれなどということばで表現出来る段を越えている。やがて王や王妃が成人したこの少女に見下されても仕方があるまい。それに広大なアンダルシア、トレド、マドリードその他の地域にある領地と、五つか六つの別荘と、銀行その他の動産!マドリードだけでも、現在スペイン国防省とねっているアルカラ宮殿通りの宮殿ほかに、市中に一つ、近郊のモンクロアにもう一つと、二つの別荘があった。」(堀田善衛「ゴヤⅡ」より)

▼50歳をこえたゴヤに近づいてきたのはアルバ公爵夫人の方だった。 ▼50歳をこえたゴヤに近づいてきたのはアルバ公爵夫人の方だった。

「 ある日、アルバ公爵夫人がアトリエを訪れ、ゴヤに化粧をしてほしいと頼んだ。ゴヤは友人にあて、『カンバスに描くよりもずっと楽しかった!』と書いている。スペインの階級社会の中で、アルバ公爵夫人は王妃に次ぐ存在だったが、一方のゴヤは慎ましい出身で最下層に属していた。これは異例の依頼であったが、非常に魅力的であるものの、わがままで自惚れが強く、挑発的という評判どおりのアルバ公爵夫人の様子をよく表している。あるフランス人は『公 爵夫人が通りかかると、みんなそっぽを向く!』と記している。王妃は公爵夫人のことを『うぶで軽薄』とみなしていた。」 爵夫人が通りかかると、みんなそっぽを向く!』と記している。王妃は公爵夫人のことを『うぶで軽薄』とみなしていた。」

(ローズ=マリー&ライナー・ハーゲン著「ゴヤ」より)

▼この一方的な訪問の後、1795年、ゴヤはアルバ公爵夫妻の肖像画を描いている。このアルバ公爵夫人の気ままな訪問の際に、肖像画を描くという約束が交わされたのだろう。そして96年、公爵の死の直後から二人は一年近くを共に過ごす。

▼膨大なスケッチ、そして最高傑作「黒衣のアルバ公爵」が生まれた。しかし、自由奔放の貴婦人とくたびれた老画家の恋は、当然のことながら、夫人の旅立ちと共に幕をおろす。ゴヤは捨てられた。50歳のゴヤは版画に刻み込む。版画集「気まぐれ」第61番“彼女は飛び去った” アルバ公爵夫人が蝶の飾りを付けて、魔女たちに担がれながら飛んでいく・・・・・。

▼自由奔放には違いないが夫を失った直後の貴婦人と、宮廷画家という名誉は持つものの聴力を失ない閉ざされた世界に住む老画家、この二人の恋を、単なるエロスの物語でかたづけるのはあまりにも乱暴だ。 ▼自由奔放には違いないが夫を失った直後の貴婦人と、宮廷画家という名誉は持つものの聴力を失ない閉ざされた世界に住む老画家、この二人の恋を、単なるエロスの物語でかたづけるのはあまりにも乱暴だ。

「彼女の、自由な言動、特に批評は、ゴヤにとって尽きせぬ興味の源泉でありえたであろう。ゴヤ自身もまた、宮廷画家としての地位を確保して、それまでの大勢順応、出世主義から脱し、歯に衣を着せぬ批評をはじめても何の差支えもない時期に来ていた。それに聾者である。聾者であることに被害者意識などを持ち続けて、引っ込み思案になどなったのでは宮廷画家として社交界を泳ぐことはできない。それを積極的に、武器としていかさねばならぬ。そうでなければ、優勝劣敗のこの世界に生きては行かれない。傲然たる聾者というものは許されるのか。

それは許される。

人々が何を言っても聞こえぬのだから平気である。始末が悪いとして、人々は始末におえぬ点だけを回避して行くであろう。

批評は武器である。しかも自分が言うだけである。しかも自分のその言葉の聞こえない。反批評、反論は聞こえない。厭なものは見なければいい。」

「おそらくゴヤは、マドリード社会におけるアルバ公爵夫人の存在の独自さに、自分に共通するあるものを見ていたであろう。それは傍で見ていて飽きることのない、尽きせぬ興味の対象であったであろう。」(堀田善衛著「ゴヤⅡ」より)

▼ゴヤとアルバ公爵夫人は「同志」としての絆を固めていった。夫の葬儀を終えた夫人は、サンルーカルの別邸で遺書を書いている。夫婦間には子供はなかった。遺書の中で夫人は、ゴヤの息子ハビエールに、1日10レアール(約2ドル50セント)の終身年金を与えると書き込んでいる。日頃からゴヤは愛する息子のことを夫人に語っていたのであろう。6人もの子供を 授かったものつぎつぎと亡くなった。このハビエールが唯一、順調に育っている。ゴヤにとってかけがえのない息子に、アルバ公爵夫人も愛情を注いだ。 授かったものつぎつぎと亡くなった。このハビエールが唯一、順調に育っている。ゴヤにとってかけがえのない息子に、アルバ公爵夫人も愛情を注いだ。

▼この遺書の事実を知った時、思い出すのは、ゴヤが宮廷画家への上昇気流に乗って駆け上っていた40歳代、マドリードの貴族社会との交流ができるようになった頃、描き上げた「葡萄摘み」(1786年ー87年)というスペイン・ロココ風の作品だ。ゴヤの研究者によると、この絵に登場する男はゴヤ自身、両手を差し上げている男の子はゴヤの息子ハビエール、そして真ん中に立つ女性はゴヤの妻・ちょっと浮かぬ顔をしているのは、その前にいる女性の存在があるからだろうか。研究者はその女性がほかならぬアルバ公爵夫人だという。その葡萄畑はアルバ公爵家の別邸にあった。ゴヤ一家が招かれたのだろうか。おそらくこの時が最初の出会いではないか。「もし本当にそうであるとしたら、アルバ公爵夫人と、一房の葡萄の房を差し出しているゴヤとの中央に立った、ゴヤの妻ホセーフアの左手と、子供のハビエールの両手をも勘定に入れても、この六本の手の交錯は、ゴヤにとっての、これこそは本当に最高の幸福の表現であろう・・・・・」

(堀田善衛「ゴヤⅡ」)

▼淡い出会いから、アルバ公爵夫人のアトリエへの突然の訪問による再会、そしてサンルーカルでの熱い蜜月の時を経て、アルバ公爵夫人はゴヤのもとを去っていった。その後、マドリードに戻った夫人は驚くことに、あの、スペイン王室を影で操る男、マヌエル・ゴドイ宰相の愛人となった。ゴドイにしてみれば、スペインきっての貴婦人がやってきたのである。その財産、その美貌、すべてが彼の野心を満たすものであったことには疑いない。

▼このことを聞いたスペイン王妃マリア・ルイーサが怒りと嫉妬に打ち震えたことは容易に想像できる。若い頃、王妃は男妾の一人をアルバ公爵夫人の母親に奪われた苦い経験がある。以来、王妃はアルバ公爵家を目の敵にしてきた。アルバ公爵邸を二度にわたり放火したこともあるという。そのアルバ公爵家の、今度は娘が、よりによって、王妃が最も心酔し育て上げた男妾、ゴドイの愛人となったのだ。 ▼このことを聞いたスペイン王妃マリア・ルイーサが怒りと嫉妬に打ち震えたことは容易に想像できる。若い頃、王妃は男妾の一人をアルバ公爵夫人の母親に奪われた苦い経験がある。以来、王妃はアルバ公爵家を目の敵にしてきた。アルバ公爵邸を二度にわたり放火したこともあるという。そのアルバ公爵家の、今度は娘が、よりによって、王妃が最も心酔し育て上げた男妾、ゴドイの愛人となったのだ。

▼なぜ、アルバ公爵夫人はゴドイに近づいたのか。男と女の関係を理屈で語ろうとするのは、無粋の極みかもしれないが、あえて、私はこう考えたい。サンルーカルで遺書を書いた夫人は、これを節目に、一気に走り始めた。まさに、ゴヤがいう「彼女は飛んでいっった」のだ。彼女が向かったのは中世スペインの中枢そのものであり、自らそれをぶち壊す存在として、歴史の奔流に飛び込んだのだ。

▼一方、「同志」ゴヤも動き出した。首席宮廷画家として、1800年、当時48歳のスペイン王妃マリア・ルイーサの肖像画を描き、続いて同じ年に大作「カルロス4世の家族」を描き上げた。しつこいがもう一度、この「カルロス4世の家族」を観よう。

▼ゴヤは王室に媚びることは一切せずに、地味な表情のあるがままの家族集団を残そうとした。贅沢な衣装に身を包んだ姿を描いているが、王座や紋章は排し、王家の輝かしい地位を強調するものはなにも描き込まなかった。 ▼ゴヤは王室に媚びることは一切せずに、地味な表情のあるがままの家族集団を残そうとした。贅沢な衣装に身を包んだ姿を描いているが、王座や紋章は排し、王家の輝かしい地位を強調するものはなにも描き込まなかった。

王妃を画面の中央にどっしりとすえた。王妃中心に動いていた王室を象徴している。国王と王妃の間には空間がある。二人の間の溝を埋めている男の子はゴドイと王妃の間にできた子だと言われている。他の家族より一歩前に皇太子を配した。、八年後に、父に対して謀反を起こしてフエルナンド七世を名乗ることになる。その未来の因果関係をも描き出している。18世紀最後の年のスペイン王室の真実を、耳聞こえぬゴヤは雑音には一切耳を貸さずに黙々と容赦なく描き上げた。

さらに、次の年、ゴドイ宰相の肖像画を描き上げたゴヤは、平行して、あの「裸のマハ」をも完成させている。

▼そして衝撃の1802年がやってくる。7月23日午後2時、アルバ公爵夫人が、突然、亡くなった。あまりに唐突な死に、巷では直ぐに毒殺説が出て、今にいたるが、真相は謎のままである。確かに彼女は結核の症状もあり内分泌腺に異常もあったともいわれているが、それにしても40歳の死はあまりに唐突である。

▼ 整理したい。1795年、夫人は突然、ゴヤのアトリエを訪ね公爵と自分の肖像画を描いて欲しいと依頼している。そして公爵の肖像画が完成した翌年の96年に夫、アルバ公爵が突然に世を去った。その直後、夫人はサンルーカルの別荘にゴヤを招く。ゴヤは画帳に、カンバスに夫人の姿を詳細に記録した。夫人はあますところなくその肢体をゴヤの前にさらした後、遺書を書き残して、マドリードに戻りゴドイ宰相の愛人となる。(もっとも、二人は以前から深い関係にあったようであるが・・・) ▼ 整理したい。1795年、夫人は突然、ゴヤのアトリエを訪ね公爵と自分の肖像画を描いて欲しいと依頼している。そして公爵の肖像画が完成した翌年の96年に夫、アルバ公爵が突然に世を去った。その直後、夫人はサンルーカルの別荘にゴヤを招く。ゴヤは画帳に、カンバスに夫人の姿を詳細に記録した。夫人はあますところなくその肢体をゴヤの前にさらした後、遺書を書き残して、マドリードに戻りゴドイ宰相の愛人となる。(もっとも、二人は以前から深い関係にあったようであるが・・・)

また、その間、パリの政界との関係もあったとも伝えられている。

▼1802年に入ってから、夫人は数千レアールもかかる常軌を逸した大夜会を何度も開いた。これは何を意味するのか。いずれにしても、ある時からアルバ公爵夫人は何かに向かって、一気に走り始めたように見える。一体、どこへ。・・・・・その目的地が唐突な死であったのか?

▼一方、王妃マリア・ルイーサはアルバ公爵家に常軌を逸した

嫉妬と悪意を露わにしてきた。なんと、これまでも王妃は二度にわたってアルバ公爵邸を放火しようとしたこともある。サンルーカルから戻ったアルバ公爵夫人は、ゴドイ宰相に接近することで、王室に対して正面からぶつかる道をあえて選んだのではないか。場合によってはナポレオンと関わりのあるパリの一派と結びついて動いたのかもしれない。また、そうではないかと王妃が勘ぐり、夫人を抹殺する謀議を巡らせたかも知れない。

▼まるで準備されていたかのように、遺骸がまだ邸内にあるうちから、公爵夫人の全財産は国家に没収された。堀田善衛の「ゴヤ」によると、王妃はアルバ公爵夫人の残した膨大な宝石、装飾類を、奪い取り、自ら身につけて堂々と公の場に現れた、という。

▼一方、ゴドイ宰相は公爵夫人が参画していたとされる政治陰謀の文書、外国との秘密通信文書を捜索するという名目で夫人邸に入る。そして、この時、夫人が収集していた名画の数々、ベラスケスの「鏡をみるビーナス」、ラフアイエロの「聖処女」、コレージオの「愛の教え」を掠奪し、王名によって、自分に“売却”したという。ちなみに、政治陰謀を裏付ける証拠の文章は、各地の夫人邸のどこからも出てこなかった。政治関係の文書の一切は、すでに処分されていた。夫人は自らの死が近いことを知っていた!

▼通説では、アルバ公爵家のコレクションを手に入れたゴドイ宰相が、これらと並ぶ女体像を描き上げるようにゴヤに注文し、出来上がってきたのが「着衣のマハ」「裸のマハ」ということになっている。真相はどうなのか?以下は憶測である。(すでに出尽くした説の一つかもしれないしあまりにも短絡的なのかも知れないが、限られた資料の中で、私は以下のように考えた)

▼ゴドイが手に入れたアルバ公爵家の名画コレクションの中で、最も気になるのは、ベラスケスの「鏡をみるビーナス」(1651年)である。この名画がアルバ公爵邸に飾り付けてあった。このことに注目したい。ベラスケスはゴヤが最も尊敬する画家で彼の作品を何度も模写していた。あの大作「カルロス4世の家族」(1800)も、ベラスケスの「ラス・メニーナス」からヒントを得て描いた。それほどのベラスケスの信奉者が、アルバ公爵邸にあった「鏡を見るビーナス」を見逃すわけ はない。ゴヤは何度もこの絵の前に立ったことであろう。女性の裸体を描くのは、異端審問所の取り締まりが厳しい当時の状況では、命をかけた冒険であった。しかも宗教画ではなく普通の裸体像などを描こうとする無謀な者などはいなかった。ベラスケスのこの絵は国王フエリペ4世の依頼で描かれたものだが、天使を配ししかも後ろ向きの女体画におさえて配慮の跡がうかがえる。 はない。ゴヤは何度もこの絵の前に立ったことであろう。女性の裸体を描くのは、異端審問所の取り締まりが厳しい当時の状況では、命をかけた冒険であった。しかも宗教画ではなく普通の裸体像などを描こうとする無謀な者などはいなかった。ベラスケスのこの絵は国王フエリペ4世の依頼で描かれたものだが、天使を配ししかも後ろ向きの女体画におさえて配慮の跡がうかがえる。

▼このベラスケスに触発された画家ゴヤの野望に火がついたのが、サンルーカルでのアルバ公爵夫人との時間の中であった。重く垂れ下がるこれまでの慣習を正面から打ち破る野望にゴヤはのめり込み、スケッチを繰り返し、カンバスに向かう。その彼に火を付けたのは、目の前で自らモデルを引き受けたアルバ公爵夫人ではなかったか。アルバ公爵夫人が「裸のマハ」のモデルであるといううわさは常につきまとい、今もアルバ公爵家の子孫達を苦しめているらしい。ゴシップ的に書き連ねるつもりはないが、私は二人は「同志」にも似た高揚の中で、これまで描かれることのなかった女体画に取り組んだのだと解釈している。、

▼それは、まさにさび付いた伝統への過激な挑戦だった。夫人は自ら伝統衣装を脱ぎ捨てゴヤに迫ったのだ。「これまでのしがらみを捨て、ゴヤよ、あなたは自由になりなさい。だれからも縛られることなく、あなたは自由に生きなさい。」 この裸体画が異端審問所の眼に触れれば、間違いなくゴヤは裁かれるだろう。その危険な挑戦を、夫人は最後に迫り、ゴヤのもとを去っていった。

▼その裸体画は、「黒衣のアルバ公爵夫人」とともに、ゴヤのアトリエにひっそりと置かれていた。その絵には布がかけられて人目に触れないようにされていたことだろう。異端審問所の目に触れたら宮廷画家といえどもゴヤは連行されることになる。その危険と共に、ゴヤはこの絵とともに暮らす覚悟であった・・・・。

▼1802年7月、アルバ公爵夫人が突然逝った。マドリード市内にすぐに毒殺説が流れた。なんとも不可解な夫人の死・・・・様々な憶測が流れたに違いない。ゴヤは?ゴヤは沈黙を守り通している。しかし、ゴヤは事の真相のすべてを知っていた・・・・・。ゴヤは静かにこう書き記す。

Yo lo vi 私は見た <ゴヤ>

▼アルバ公爵夫人が亡くなってしばらくして、ゴドイから連絡が入った。「ぜひ頼みたいことがある。」 訪ねたゴドイ私邸で、ゴヤは新しい部屋に案内された。入ると、その部屋の壁の三方に巨匠たちが描き残した女体が飾られていた。ベラスケスの「鏡をみるビーナス」、ラフアエロの「聖処女」、コレージオの「愛の教え」・・・・いずれもアルバ公爵邸から剥奪してきたものだ。ゴドイ宰相はこう言う。「残りの一面を貴方の絵で埋めて欲しい。もちろん女体画だ。」 この注文を聞いたゴヤは即座にうなずいたに違いない。彼の脳裏にはすぐにアトリエで布をかぶったあの絵が浮かんだ。それを、おそらく公爵夫人殺害にも一役買っているに違いない男、しかも夫人と深い関係もあった男の屋敷に飾るとはなんとも痛快なことでははないか・・・・・。そして、スペイン帝国宰相の私邸の奧のこの部屋なら、忌まわしい異端審問所の追及から逃れることもできる・・・・。

▼ゴヤはアトリエに戻り、再び「裸のマハ」に向きあった。キャンバスの中からアルバ公爵夫人の痕跡を消した。夫人の個性を消しスペインのごく普通の娘に生まれかえさせた。これなら、ゴドイは、これがアルバ公爵夫人から生まれたものだとは気がつかないだろう。しかし、この娘は、アルバ公爵夫人の思想を具現している。腐敗した旧弊を脱ぎ捨てたマハは挑戦的に冷ややかに見つめている。あいもかわらず権力志向にまみれた輩をあざ笑っているようでもある。

▼「裸のマハ」をゴヤが持ち込んだとき、ゴドイはさぞかし喜んだことであろう。ベラスケスやラフアエロの絵もゴドイにとって観れば色欲を満たす単なる春画なのだ。あまりに喜ぶゴドイを見て、ゴヤはもう一枚、描く決意をする。それが「着衣のマハ」ではないか、これは明らかに色魔ゴドイを意識している。男を誘い込むその頬のほてり・・・・この二枚の絵と、それを組み合わせた仕掛けを示した時のゴドイの驚き、それを見て「してやったり」と苦笑するゴヤの精神はすでに、次の世界に飛翔していた。 ▼「裸のマハ」をゴヤが持ち込んだとき、ゴドイはさぞかし喜んだことであろう。ベラスケスやラフアエロの絵もゴドイにとって観れば色欲を満たす単なる春画なのだ。あまりに喜ぶゴドイを見て、ゴヤはもう一枚、描く決意をする。それが「着衣のマハ」ではないか、これは明らかに色魔ゴドイを意識している。男を誘い込むその頬のほてり・・・・この二枚の絵と、それを組み合わせた仕掛けを示した時のゴドイの驚き、それを見て「してやったり」と苦笑するゴヤの精神はすでに、次の世界に飛翔していた。

▼2007年1月、プラド美術館で見た実物には想像以上に迫力と気品があった。「裸のマハ」はやはり挑戦的で冷ややかに見返している。かつて、アルバ公爵夫人がゴヤに言い続けたであろう「何にそんなにとらわれているの?あなたはあなた自身、描きたいことを自由に描けばいいのよ。もっと自由に生きなさい」 その含みをこめて、娘はこちらを見返している。これはまちがいなく、アルバ公爵夫人とゴヤという二人の同志の共同作品である。「裸のマハ」はその鋭い眼差しでゴドイの暴走と転落の軌跡を見据えつづけてきた。 ▼2007年1月、プラド美術館で見た実物には想像以上に迫力と気品があった。「裸のマハ」はやはり挑戦的で冷ややかに見返している。かつて、アルバ公爵夫人がゴヤに言い続けたであろう「何にそんなにとらわれているの?あなたはあなた自身、描きたいことを自由に描けばいいのよ。もっと自由に生きなさい」 その含みをこめて、娘はこちらを見返している。これはまちがいなく、アルバ公爵夫人とゴヤという二人の同志の共同作品である。「裸のマハ」はその鋭い眼差しでゴドイの暴走と転落の軌跡を見据えつづけてきた。

▼アルバ公爵夫人の死を境に、ゴヤは首席宮廷画家であるにかかわらず、宮廷のための絵を一枚も描いていない。ゴドイに納めた、2枚の「マハ」はゴヤが宮廷につきつけた訣別状なのだ。 (つづく)

☆☆☆ ☆☆☆

※後年(1814年)、ゴドイが失脚した際、ゴドイ邸で「裸のマハ」が発見され、それがゴヤの作品であることが証された。異端審問所はすぐにゴヤを連行した。

※首席宮廷画家であるに関わらず王室のために一枚も絵を描かなくなったゴヤだが、王室はゴヤが亡くなるまで20年以上、俸給を与え続ける。なぜだろうか。ゴヤはアルバ公爵夫人の死に関して、重大な秘密を握っていたのではないか?これは全くの個人的な憶測に過ぎない。

※絵画引用は、Francisco de Goya Onlineから世界各地の公共美術館からさせていただきました。営利活動に使うことは一切ありません。 ※絵画引用は、Francisco de Goya Onlineから世界各地の公共美術館からさせていただきました。営利活動に使うことは一切ありません。

※堀田善衛「ゴヤ」の他に参考にしたもの:

ローズ=マリー&ライナー・ハーゲン著「ゴヤ」

神吉敬三「スペイン絵画の巨匠 ゴヤの革新性」

|