一兵卒二世の備忘録

2006年8月15日

凌霄花

(のうぜんかずら) Campsis grandiflora

ノウゼンカズラ科ノウゼンカズラ属

中国原産で日本への渡来は古い。平安初期の文献に陸霄という名前で登場する。かずらの名が示すごとく蔓性の植物で他の植物や支柱にまつわりついて登ってゆく。 霄は空の意味で蔓が木にまつわりついて天空を凌ぐほどに高く登ることから凌霄花の名が与えられたといわれる。外側がオレンジ色、内側が朱色をした筒形の花は英名のトランペット・フラワー。 花言葉は栄光、名声。

▼ 今年の夏は高校野球が面白い。逆転劇の連続で、久しぶりに、若いエネルギーが迸るようで、実に爽快だ。低迷のプロ野球が失いかけているものは何か、その解答を詰め込んだ清風が列島を駆け抜けている。鎮魂の夏の到来を、熱球を追う高校生の姿と平行して迎えるという絶妙の装置を創りだした先人たちはすばらしい。

▼60余年前、高校球児と同じ年齢で、父達兄弟は九州筑豊平野の寒村から赤紙一枚で軍隊へ入った。「軍に入ると、とりあえず食っていける。」貧しさから抜け出すために、兄弟はそれぞれ、奉公先から一兵卒になり、最前線で闘った。戦後、一兵卒の息子は、事あるごとに戦場の話を聞かされて育った。それは理念や哲学ではなく、戦場という現場で目撃した、無数の話である。滑稽なほど臆病な上官の話、ただただ腹を空かして、ほとんど病人となった男達が彷徨うだけの無意味な時間・・・・一兵卒の息子達が父から聞かされる話には武勇伝はない。

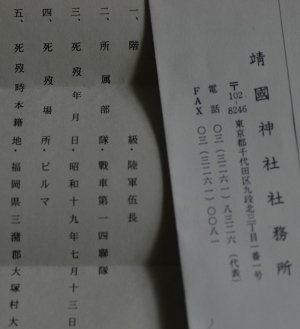

▼インパール作戦に従軍して、マラリアに倒れ、泥沼の密林に放置された伯父が(「2005年11月16日 父の宿題①」「2005年11月17日 父の宿題②」 参照)、弟であるわが父にいつも言っていた台詞は、「この世に神も仏もあるものか?金持ちになってお前にうまいものを食わしてやる」だった。その伯父は、金を儲けるといって満州に渡りそのまま日中戦争に従軍し、インパールで死んだ。そして、戦後、いつのまにか靖国神社に合祀され神様となっていた。貧しさから抜け出すために率先して徴兵検査を受けた父や伯父が心の拠り所としたのは石川啄木の詩集であり、なんとか貧困からぬけだすことばかりを考えていた。

▼一兵卒の二世達が聞かされた「戦争」は「現場」であり、泥と汗と血と異臭とうめき声が渦巻く地獄絵である。郷里・山口の友人の中に、親戚が陸軍大学を出たエリート職業軍人だったという者がいた。物静かで人の良い男だが、、酔うと饒舌に国家を論じた。30歳代、東京の酒場で、いつもの話を聞きながら、その造詣の深さに関心しつつ、その一方で常に違和感を感じていた。それがどこから来るのか。さらに20年近くたって思うのは、二人が育った環境からインプットされた情報の質の違いである。陸軍の中枢に人材を送り込み、革新官僚として満州経営にも重要な役割を果たした人材を輩出した親戚の男達の中で、様々な戦略的思考を伝授され育った職業軍人二世と、赤紙一枚で招集された一兵卒の親からただひたすら泥沼を這いずり回ったという類の「虫の目」の話を聞かされて育った二世とは、自ずと大きな世界観の格差があるのだ。“一兵卒の二世”としての私には、彼のような整然とした論理力が欠如していた。

2006年8月6日午前7時41分 小泉首相靖国神社参拝

▼早朝、予想通り、首相が靖国神社に参拝した。「あくまでも公約を貫くのだ。」、という毅然とした風貌が大写しになる。この、心地よい直線的なパフオーマンスに世論は、再び魅せられてしまうのだろうか。庶民はいつもオロオロしている。この世の混沌をどう飲み込めばいいのかわからない。そんな時、毅然と我が道をゆく、超人をみるとコロッと参ってしまう。首相の堂々とした行動に、私は、エリート2世のある種の余裕を感じ、郷里のあの友人に感じていたものと同じ感覚に包まれる。 ▼早朝、予想通り、首相が靖国神社に参拝した。「あくまでも公約を貫くのだ。」、という毅然とした風貌が大写しになる。この、心地よい直線的なパフオーマンスに世論は、再び魅せられてしまうのだろうか。庶民はいつもオロオロしている。この世の混沌をどう飲み込めばいいのかわからない。そんな時、毅然と我が道をゆく、超人をみるとコロッと参ってしまう。首相の堂々とした行動に、私は、エリート2世のある種の余裕を感じ、郷里のあの友人に感じていたものと同じ感覚に包まれる。

▼現世、2世達の行動原理には祖先の遺伝子が色濃くにじみ出す。2世達は、祖先の軌跡をなぞるように行動する。小泉首相には又次郎という祖父がいる。又次郎氏は戦前、浜口内閣で逓信相(現在の総務省)を務めた政治家だ。とび職の家に生まれたためか総身に刺青があった。その精悍な風貌とあいまって「入れ墨大臣」として有名だった。又次郎逓信大臣は電話事業の改革に勤しんだという。財源不足で電話が思うように普及しないため、半官半民の会社を設立し民間資金を導入する構想を打ち上げた。しかし、この構想は与野党、大蔵省の反対にあい頓挫する。小泉首相の「公約」、郵政民営化への並々ならぬこわだりの奧には、又次郎の執念があるのではないか。そう考えれば、もう一つの「公約」、靖国参拝、なぜこんなにこだわるのか、という真相には彼の遺伝子を揺さぶる何かが血族のエピソードと共に浮かびあがるのではないか、という気がしてくるのだが、これ以上、情報はない。

一兵卒二世の8月15日

▼さて、一兵卒の二世として、いつからか、私にとっての8月15日は、伯父のことを考える日となった。九州の貧村で、這い上がることばかりを考え、一兵卒となり中国で戦い、やがてインパール作戦に参加し泥沼のジャングルに消えた伯父への思いを、戦後、父は私に語りつづけた。父の死後、私は父との約束通り、父と伯父の兄弟のために郷里の寺に墓をつくった。そこに父の骨壺を収めた。いずれ、その横に伯父の骨壺も収めるつもりである。父の遺伝子が躰の奥深くからそうするようにと指示している。そのために、いつかインパールに行かなければならない。伯父の属した戦車14連隊の足跡をたどり、最期の場所となったニントウコンの沼地に立つ。そして遺骨を収集しその一かけらを、生前、親父が作った壺に収める。・・・・8月15日は、そんなあれやこれやを考える、私にとっては節目の日である。

▼インパールに行って確認したいことは二つある。その一つは、この作戦の無謀さをジャングルを歩くことで体得すること。歩くことで私の中にある、一兵卒の遺伝子との交信を試みること。そして、こんな無謀な作戦を立て無数の若者の未来をむしりとった責任者、牟田口廉也中将が、最前線のジャングルに兵士を送り込んだ後も、夜ごと、芸者遊びにふっけたという、避暑地メイショウを訪ね、軍司令部の将校専用の料理屋があった痕跡を黙視する。(現地の軍司令官、各参謀、幹部将校はそれぞれ専属の芸者を持ち、彼らは毎夜、料亭で酒を飲み、芸者を自分の部屋に連れて行った。) ジャングルに消えた無数の兵士の無念さを受け止めて、第15軍司令官・牟田口廉也中将の戦争責任を、“一兵卒の二世”として厳しく問う。 ▼インパールに行って確認したいことは二つある。その一つは、この作戦の無謀さをジャングルを歩くことで体得すること。歩くことで私の中にある、一兵卒の遺伝子との交信を試みること。そして、こんな無謀な作戦を立て無数の若者の未来をむしりとった責任者、牟田口廉也中将が、最前線のジャングルに兵士を送り込んだ後も、夜ごと、芸者遊びにふっけたという、避暑地メイショウを訪ね、軍司令部の将校専用の料理屋があった痕跡を黙視する。(現地の軍司令官、各参謀、幹部将校はそれぞれ専属の芸者を持ち、彼らは毎夜、料亭で酒を飲み、芸者を自分の部屋に連れて行った。) ジャングルに消えた無数の兵士の無念さを受け止めて、第15軍司令官・牟田口廉也中将の戦争責任を、“一兵卒の二世”として厳しく問う。

▼牟田口中将の口癖は 「大東亜戦争は、いわば、わしの責任だ。廬溝橋で第一発を撃って戦争を起こしたのはわしだから、わしが、この戦争のかたをつけねばならんと思うておる。まあ、見ておれ。」(高木俊郎「インパール」より)だった。牟田口は東条英機の従順な部下として、廬溝橋以来、「大東亜共栄圏」実現の先兵となり立身出世街道を駆け上がった。その狂信ともいえる自信過剰の男の存在は、東条にとっては踊らせる役者として申し分ない存在だった。東条の意をあうんの呼吸でくみ取り、反対派を強引にたたき伏せ、反対する部下は更迭し、回りをイエスマンで固めていきながら、膨張主義を加速させていった。その象徴がインパール作戦の立案だった。

▼南下を狙う英米軍を、その拠点のインパールに先手を打って攻め落とす、という強引な作戦を牟田口が提案した時、多くの参謀が反対した。現地の地形、気候、そして兵站を全く無視した構想には全く現実味がなかった。それでも牟田口が引き下がらなかったのは、その背後に、彼を暗黙の内に走らせる、頂点の男・東条英機の意志があったからだ。そのあうんの波長を浴びながら、牟田口は暴れ、許諾がないうちからインパール作戦実行を既成事実として積み上げていった。そんな乱暴な牟田口を東条は黙認した。

▼当時、牟田口が司令官をつとめていた第15軍。配下に3つの師団(第15師団<祭>、第31師団<烈>、第33師団<弓>)を抱えていた。第15軍の上にはビルマ方面軍、さらにその上に南方軍、そして頂点の大本営に連なっていた。昭和19年に入って中部太平洋の戦況は悪化の一途を辿った。2月、連合軍はマーシャル群島、マリアナ諸島を一気に奪い取った。この敗勢の中で、東条は内閣改造をおこない、首相兼陸相、さらに参謀総長を兼ねすべての権限を握るという暴挙に出た。これはもうメチャメチャ、でたらめの極地である。首相、陸相、その上に参謀総長までを兼ねる東条英機が牟田口を支持したのだ。さすがの現地の将官達も何も言えなくなった。それでも反対の意を唱えるものは容赦なく更迭された。 ▼当時、牟田口が司令官をつとめていた第15軍。配下に3つの師団(第15師団<祭>、第31師団<烈>、第33師団<弓>)を抱えていた。第15軍の上にはビルマ方面軍、さらにその上に南方軍、そして頂点の大本営に連なっていた。昭和19年に入って中部太平洋の戦況は悪化の一途を辿った。2月、連合軍はマーシャル群島、マリアナ諸島を一気に奪い取った。この敗勢の中で、東条は内閣改造をおこない、首相兼陸相、さらに参謀総長を兼ねすべての権限を握るという暴挙に出た。これはもうメチャメチャ、でたらめの極地である。首相、陸相、その上に参謀総長までを兼ねる東条英機が牟田口を支持したのだ。さすがの現地の将官達も何も言えなくなった。それでも反対の意を唱えるものは容赦なく更迭された。

「東条首相は何よりもまず、国民の衰えた戦意をたかめ、独裁への信望と人気を集めなければならなかった。このとき彼の眼に映じたのは、狂信ともいえるほどの自信を持つ牟田口軍司令官の存在であった。戦略上、重要となってきたインドを背景にして、踊らせる役者としては申し分ない。牟田口の無鉄砲作戦なら、インドに飛び込めるかもしれない。牟田口が成功すれば、人気と敗勢を一挙に挽回できることができる。

東条英機参謀総長は、このような政治的な必要にかられて、インパール作戦に期待をかけるようになったものと見られた。」(高木俊朗「インパール」より)

戦争責任の源としての統帥権

▼太平洋戦争の中でも、特に無謀で愚劣きわまる作戦といわれたインパール作戦は、19年7月に終わった。印度・ビルマで16万7000人の日本人が犠牲となった。牟田口軍司令官は、無数の日本兵が雨のジャングルを彷徨っている時、早々に前線から去った。そして、昭和19年8月30日に内地に帰り、20年1月には、将校育成の機関である予科士官学校の校長となった。廬溝橋時代の牟田口の上司で、「牟田口の好きなようにやらせてやれ」とインパール作戦を放任した、ビルマ方面軍の河辺正三軍司令官は、その後、陸軍大将に出世している。要するに、この狂気に溢れた作戦に対して、だれも責任を取る者がいなかった。

▼戦後50年、兄をインパール作戦失った作家、中野孝次は「50年目の日章旗」でインパール作戦について言及しこう書き残している。 ▼戦後50年、兄をインパール作戦失った作家、中野孝次は「50年目の日章旗」でインパール作戦について言及しこう書き残している。

「東条首相にしろ、牟田口中将にしろ、ビルマ方面軍の河辺中将にしろ、あるいは東京の参謀本部にいた将官にしろ、戦争全体についてはむろん、こういう一つ一つの作戦の責任を誰一人とる者がなかったというのは実に驚くべきことだが、あらゆる特権階級と同じく自分達は法規の外にある人間だという自惚れが、当然ながら彼らにこの倫理的堕落をもたらしたのであろう。そして昨今の“住専”問題などを見ると、この軍首脳たちの無責任と恥知らずな心性は、戦後はこの国の政治家や高級官僚にそのまま残り続けたのではないかという気がしないではない。

情報と機密は自分達だけが所有している。それをもとにいかなる作戦を行おうが自分達の勝手であって、素人の容喙すべきことではない。お前らはわれわれ戦争の専門家にすべてを任せておけばいいのであって、いかなる結果になってもお前らは『之ガ結果ニ関シ、質問ヲ提起シ、弁明ヲ求メ、又ハ之ヲ批判シ、論難スルノ権利ヲ有セズ』なのだという。これが彼らの無責任の心性を作りあげた論理であった。だから牟田口の如きは恬として恥じず士官学校校長になぞ栄転したのだ。」

▼中野孝次のいう「軍首脳」とは、参謀本部、軍令部などの作戦部、あるいは陸軍省、海軍省の軍務局など、軍の政策や戦略を司る中枢部のことをいう。この中枢部の職業軍人は陸軍士官学校や海軍兵学校を出ている。さらに、その上の、陸軍大学校は陸軍の最高峰、定員はわずかに50人という狭き門で、3年間の教育期間を終えるとキャリア幕僚として扱われる。そして、陸大卒業時の成績上位者の一割前後は「恩賜の軍刀組」と呼ばれ、参謀本部の作戦部など軍の中枢部に入る特権を得た。まさにエリート中のエリートの存在である。

▼明治18年、陸大の一期生、10人が卒業している。その一期生の首席は東條英教なる人物であった。東條英機の父親である。東條英機は、エリート中のエリートの二世として育った。 ▼明治18年、陸大の一期生、10人が卒業している。その一期生の首席は東條英教なる人物であった。東條英機の父親である。東條英機は、エリート中のエリートの二世として育った。

陸大を首席で卒業した父は陸軍中将ではあったが、陸軍ではトップにはなれなかった。東條家は盛岡藩(岩手県)出身であるが、陸軍では長州閥が幅を利かせていた。この派閥の壁に出世を阻まれた父の無念を息子は引き継いだ。父と同じく陸大を卒業した息子は革新派の軍官僚を集めた木曜会に参加した。この会の内的な目的は長州閥の打倒だった。そして、1928年、「満蒙に完全なる政治勢力を確立する」と宣言し、国家総力戦体制、統帥権の確立へと邁進していった。

▼東條らが出世街道を駆け上った、昭和一桁から敗戦までの十数年間を、長い日本史の中でも特に異常性を帯びた“非連続の時代だった”と言い切ったのは作家・司馬遼太郎である。。司馬はこの非連続の時代を解く“理”として統帥権をあげた。以下、司馬遼太郎著「この国のかたち ~“統帥権”の無限性~ 」からの引用をする。

「「「・・・・・ありようは、ただ一つのことを言おうとしている。昭和ヒトケタから同二十年の敗戦までの十数年は、長い日本史のなかでもとくに非連続の時代だったということである。

たとえば戦後、“社会科学”的な用語としてつかわれる「天皇制」などというえぐいことばも、多分にこの非連続的な時代がイメージの核になっている。

ーーーあんな時代は日本ではない。

と、理不尽なことを、灰皿でも叩きつけるようにして叫びたい衝動が私にある。日本史のいかなる時代ともちがうのである。

さきに“異胎の時代”ということばをつかった。

その20年をのけて、たとえば、兼好法師や宗祇が生きた時代とこんにちとは、十分に日本史的な連続性がある。また芭蕉や荻生そらいが生きた江戸中期とこんにちとは文化意識の点でつなぐことができる。つなぐとは単純接着という意味でもあり、また電流が通じうるという意味でもある。

「司馬さんには、昭和の戦争時代が書けませんね」

と、いつだったか、丸谷才一にいわれたことがある。

なさけないが、うなずくしか仕様がない。」」」」

「「「・・・昭和前期の日本というのは、統一的な意志決定能力をもった国家であったとは思われない。

私は、ついに書くことはないだろうと思うが、ノモンハン事変を、ここ十六、七年来調べてきた。生き残りの人達にも、ずいぶん会ってきた。

当時の参謀本部作戦課長でのちに中将になった人にも会った。このひとは、さきごろ逝去された。六時間、陽気にほとんど隙間もなく喋られたが、小石ほどの実のあることも言わなかった。私は四十年来、こんなふしぎな人物に会ったことがない。私はメモ帳に一行も書かなかった。書くべきことを相手はいっさい喋らなかったのである。

これとは逆に、戦場で生き残って、そのあと免職になった一連隊長を信州の盆地の温泉町に訪ねたときは、まだ血が流れつづけている人間を見た思いがした。その話は、事実関係においては凄惨で、述懐において怨嗟に満ちていた。うらみはすべて、参謀という魔法の杖のもちぬしにむけられていた。他者からみれば無限にちかい権能をもちつつ何の責任もとらされず、とりもしないというこの存在に対して、しばしば悪魔!とよんで絶句された。

「元亀天正の装備」

という形容を、この元大佐は使われた。当時の日本陸軍の装備についてである。いうまでもなく元亀天正とは織田信長の活躍時代のことである。この大佐とその部下たちはその程度の装備をもってソ連の近代陸軍と対戦させられ、結果として敗れた。その責任は生き残った何人かの部隊長にかぶせられ、自殺させられた人もあった。そのころの日本陸軍の暗黙の作法として、責任をとらせたい相手の卓上に拳銃を置いておくのだが、右の元大佐はこのばかばかしさに抵抗した。このため、退職させられた。

しかしこの悲惨な敗北のあと、企画者であり演出者であった“魔法使い”たちは、転任させられたでけだった。たとえば、ノモンハンの首謀者だった少佐参謀の辻政信は上海に転任し、その後、太平洋戦争では大きく起用されてシンガポール作戦の参謀になった。作戦終了後、その魔法の機能によって華僑の大虐殺をやり、世界史に対する日本の負い目をつくることになる。」」」

「「「・・・・・以上、われながらとりとめもなく書いている。

私自身の考え方がまだ十分かたまらずに書いているからで、自分でもいらいらしている。ともかくも自分もその時に生存した昭和初期の国家が何であったかが、四十年考えつづけてもよくわからないのである。よくわからぬままに、その国家の行為だったノモンハン事変が書けるはずがない。

ーーーそれは天皇制フアッション時代だから。

という術語を使ってしまえば通過はできつが理解はできない。

たとえば、ちゃんとした統治能力をもった国なら、泥沼に陥った日中戦争の最中に、ソ連を相手にノモンハン事変をやるはずもないし、しかも事変のわずか二年後に同じ「元亀天正の装備」のままアメリカを相手に太平洋戦争をやるだろうか。信長ならやらないし、信長でなくても中小企業のオヤジでさえ、このような会社運営をやるはずもない。

この魔法の岩にも、さきのかざり職のいう理(すじ)があるはずで、おろかなことだが、ごく最近になってその理が、異常膨張した昭和期の統帥権の“法解釈”ではないかと思うようになった。

明治憲法はいまの憲法と同様、明快に三権(立法、行政、司法)分立の憲法だったのに、昭和になってから変質した。統帥権がしだいに独立しはじめ、ついに三権の上に立ち、一種の万能性を帯び始めた。統帥権の番人は参謀本部で、事実上かれらの参謀たち(天皇の幕僚)はそれを自分達が“所有”していると信じていた。

ついでながら憲法上、天皇に国政や統帥の執行責任はない。となれば、参謀本部の権能は無限に近くなり、どういう“愛国的な”対外行動でもやれることになる。」」」

▼ 帝国憲法十一条「天皇は陸海軍を統帥す」 十二条「天皇は陸海軍の編制及び常備兵額を定む」

旧日本軍は、頂点の天皇の下、大きく二つの構造からできていた。「軍令」と「軍政」である。「軍令」は日中戦争後の昭和12年に「大本営」と呼ばれるようになった。「戦争方針を決定する」部門である。「大本営」は陸軍と海軍に分かれていた。陸軍は「参謀本部」と呼ばれ、海軍は「軍令部」と言った。一方、「軍政」とはあくまでも行政機関の一つという位置づけであった。陸軍省、海軍省があり、それらは大蔵省や外務省と同じように行政として、軍事の専門家の知識だけでなく、財政、外交の見通しを以て補佐していくというのが本来の役割であるはずであった。たしかに、当初は「大本営政府連絡会議」という場もあり、意見調整が行われたが、やがて、「統帥権の干犯は許せない」という名目で、大本営は軍事作戦や軍事行動計画について、一切その内容を洩らさずに独断で決定してしまうようになる。統帥権が異常膨張していった。

東條英機の「戦争責任」

▼2006年8月15日の読売新聞朝刊は全面を使って“「昭和戦争」本誌検証最終報告”を掲載した。その見出しには大きく「東條元首相 最大の責任」と書いた。

「昭和戦争は、国際感覚を失って責任政治を忘れたリーダーの手で始まり、そして終わった。その最たる人物こそ東條英機元首相であった。同じく国家運営を誤り、重い責任を負うべき政治・軍事指導者は、近衛文麿元首相ら十指に余る。さらに指導層を下支えした幕僚や高級官僚らの責任も免れがたい。いま、60年余前の日本の大きな過誤から学ぶことは、戦争犠牲者を少しでも慰藉するだけでなく、未来の世代への責任を果たすことにつながる。」

「満州事変から日中戦争へ、そして日米開戦・終戦に至る昭和戦争で、東条英機は、どのような仕事をし、どんな役割を果たしていたのだろうか。

日中戦争が対英米との戦争に発展していくプロセスで生じる責任を“開戦責任”、勝てないと知りながら日米戦争に突入し、収拾を急がなければならないのに有効な手を打てなかった責任を“継戦責任”としてみると、東條はその双方で厳しく責任が問われるのである。」

▼さらに歴史学者・秦郁彦が1987年8月に書いた「東條英機の“戦争責任”」の中の一文を引用する。

「終戦直後に下村定陸相は東條を招き、戦犯裁判で天皇の“身代わり”役となるため生きていて欲しいと要請したが、東條は従わず自決をはかる。幸か不幸か未遂に終わったからこそ、法廷で“身代わり役”をつとめることも可能になったのだが、それは瓢箪から出た駒の偶然にすぎない。 「終戦直後に下村定陸相は東條を招き、戦犯裁判で天皇の“身代わり”役となるため生きていて欲しいと要請したが、東條は従わず自決をはかる。幸か不幸か未遂に終わったからこそ、法廷で“身代わり役”をつとめることも可能になったのだが、それは瓢箪から出た駒の偶然にすぎない。

事実関係から言っても、東京裁判開廷前に、米英両国はマッカーサーの進言に基づき、天皇を出廷させない方針で合意していた。東條が天皇の楯になったという解釈は、幻想ないし神話にすぎない、といえそうだ。

自決未遂から蘇生、、覚悟の定まった東條は、たしかに堂々たる国家弁護を法廷で展開した。しかし、戦時中の政府公文書は終戦時にほとんど破棄されていた。メモ魔と称された東條の膨大なメモ類も、自宅の庭先で焼却されてしまった。

近代法による裁判では、文書の裏付けのない本人の口頭陳述は証拠能力を持たない。弁明して勝てる見込みがあるのなら、書類やメモを焼くべきではなかった。焼いたのは差し引きして不利なことが多いからだ、と見なされても仕方がない。東京裁判の法廷は焼かれなかった西園寺日記や木戸日記を軸に、昭和史の大筋を構成した。対抗すべき東條メモが破棄されたとなれば、東條の弁論が法廷で無視されたのもやむをえまい。

もし東京裁判がなく、代わりに日本人の手による国民裁判か軍法会議が開かれた、と仮定した場合も、同じ理由で東條は決定的に不利な立場に置かれろう。裁判がどう展開したか、私にも見当がつきかねるが、既定法の枠内だけでも、刑法、陸軍刑法、戦時刑事特別法、陸軍懲罰法など適用すべき法律に不足はなかった。

容疑対象としては、チャハル出兵、陽高の集団虐殺、中野正剛以下の虐待事件、内閣総辞職前後の策動などが並んだろう。インパール作戦やサイパン防衛戦の失敗、補給不備による兵士達の大量餓死の責任も、ついでに問われたかもしれない。

連合国による東京裁判に比し、どちらが過酷なものになったか、想像はつかないが、国内裁判だと、2.26事件のように非公開、一審だけという略式即決裁判が適用された可能性もある。有罪となれば、靖国神社への合祀もありえなかったはずだが、東京裁判は結果的に東條たちの“罪”を浄化し、“殉難者”に仕立てる役割を果たす。BC級刑死者のなかに無実の人もふくまれていたのはたしかであろうが、今では何となく全員が無実だったかのようなイメージが定着してしまった。

国内法で裁いていたら、無実の罪を押しつけて逃げのびた真の責任者qお洗い出せたかもしれないが、ほとんどがウヤムヤにされた可能性もないとはいえぬ。

いずれにしても国内法による裁きは、当事者と国民の間に、東京裁判よりも一層深刻な心理的後遺症を残した、と思われる。

だが、A級被告達が刑場へ曳かれつつあるとき、“観客”の日本国民は連合軍が運んできた援助食糧で空腹を満たし、学童たちはララ物資の脱脂ミルクを飲んでいた。敗戦国民は、何人かの人身御供を差し出しただけで、勝者から戦争責任を免責してもらったばかりか、恵みさえ受けていたのである。その後ろめたい気持ちをかすかながらも私は忘れることはできない。

戦争責任を深追いしなかった日本人の深層心理には、忘れようとして忘れきれないこの種のコンプレックスが潜んでいたはずだが、A級戦犯の合祀は、微妙なバランスを崩してしまった。

靖国神社の言い分では、一般戦死者も東條も同じザブトンに座っているから、分離は不可能だという。しかし松前重義氏のお相伴で徴兵されバシー海峡に沈んだ労兵たちは、東條と同じザブトンに座るのを許すとは思えない。

神社の方も今さら引くに引けないとなれば、すでに進みつつある遺族と国民の“靖国離れ”がさらに加速するのではあるまいか。」」」(秦郁彦「現代史の争点」より)

▼インパールの泥沼の中を彷徨い逝った戦車14連隊伍長の伯父もまた、荒唐無稽の作戦を妄想し自らは避暑地にわざわざつくらせた将校専用の日本料理屋で夜ごと芸者遊びに興じた牟田口中将を庇護しつづけた東條英機参謀総長と、同じザブトンに座ることを決してよしとしないと、私は確信している。また、私は、A級戦犯を分祀することに反対した東条英機の次男・東條輝雄氏の「A級戦犯の取り下げを承諾すると、250万の戦没者がすべて侵略者になるので、分祀に反対する」という主張を容認することはできない。関東軍の暴挙、それを黙認した政府の無作為により膨張していったあの昭和戦争は明らかに誤りであり、有史以来の日本人の最大の恥辱・汚点である。歳月が立てば立つほど、人々が俯瞰視点を得れば得るほど、そのことは明白になっていくのである。我々はその歴然とした事実から逃げることはできない。

2006年8月15日正午 戦没者追悼式

▼小泉首相の式辞から抜粋 「・・・我が国は、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。国民を代表して、深い反省とともに、犠牲となった方々に謹んで哀悼の意を表します。・・・・・(略)・・・・・私たちは、過去を謙虚に振り返り、悲惨な戦争の教訓を風化させることなく次の世代に継承する責任がある。・・・(略)・・・・」

▼河野衆院議長の追悼の辞より抜粋 「・・・・故吉田満氏は“戦艦大和ノ最期”において、死地に向かう若き将校たちの対話を紹介していますが、その中で臼淵磐大尉は“敗レテ目覚メル、ソレ以外ニドウシテ日本ガ救ワレルカ”“日本ノ新生ニサキガケテ散ル マサニ本望ジャナイカ”と語っています。

私は新生新生日本の“目覚め”を信じ、そのさきがけとなることを願って犠牲を受け入れた若い有為な人達に思いを馳せるとき、戦争を主導した当時の指導者達の責任を曖昧にしてはならないと思います。・・・・」

1945年8月15日午後 幣原喜重郎の決意

▼61年前の8月15日のことを幣原喜重郎は自伝(「外交50年」<日本図書センター>)に次のように記している。戦前は外交官として外務大臣などを務めたが軍部との対立の中、一線を退いた。(このいわゆる「幣原外交」については後日、自分なりに考えて報告する

終戦の年、幣原は73歳で政界に戻り、総理大臣として憲法草案の作成にあたった。

8月15日、幣原は都内にあった日本クラブで玉音放送を聞いた。その後、家に帰ろうと電車に乗った時のことである。

「・・・・その電車の中で、私は再び非常な感激の場面に出会ったのであった。それは乗客の中に、30代ぐらいの元気のいい男がいて、大きな声で、向側の乗客を呼びこう叫んだのである。

『一体君は、こうまで、日本が追いつめられたのを知っていたのか。なぜ戦争をしなければならなかったのか。おれは政府の発表したものを熱心に読んだが、なぜこんな大きな戦争をしなければならなかったのか、ちっとも判らない。戦争は勝った勝ったで、敵をひどく叩きつけたとばかり思っていると、何だ、無条件降伏じゃないか。足も腰も立たぬほど負けたんじゃないか。おれたちは知らん間に戦争に引き入れられて、知らん間に降参する。自分は目隠しをされて屠殺場に追い込まれる牛のような目に遭わせられたのである。怪しからんのはわれわれを騙し討ちにした当局の連中だ』 と、盛んに怒鳴っていたが、しまいにはオイオイ泣き出した。社内の群集もこれに呼応して、そうだそうだといってワイワイ騒ぐ。 『一体君は、こうまで、日本が追いつめられたのを知っていたのか。なぜ戦争をしなければならなかったのか。おれは政府の発表したものを熱心に読んだが、なぜこんな大きな戦争をしなければならなかったのか、ちっとも判らない。戦争は勝った勝ったで、敵をひどく叩きつけたとばかり思っていると、何だ、無条件降伏じゃないか。足も腰も立たぬほど負けたんじゃないか。おれたちは知らん間に戦争に引き入れられて、知らん間に降参する。自分は目隠しをされて屠殺場に追い込まれる牛のような目に遭わせられたのである。怪しからんのはわれわれを騙し討ちにした当局の連中だ』 と、盛んに怒鳴っていたが、しまいにはオイオイ泣き出した。社内の群集もこれに呼応して、そうだそうだといってワイワイ騒ぐ。

私はこの光景を見て、深く心を打たれた。彼らのいうことはもっとも至極だと思った。彼らの憤慨するのも無理はない。戦争はしても、それは国民全体の同意も納得も得ていない。国民は何も

知らずに踊らされ、自分が戦争しているのではなくて、軍人だけが戦争をしている。それをまるで芝居でも見るように、昨日も勝った、今日も勝ったと、面白半分に眺めていた。そういう精神分裂の揚げ句、今日惨憺たる破滅の淵に突き落とされるのである。もちろんわれわれはこの苦難を克服して、日本の国家を再興しなければならんが、それにつけてもわれわれの子孫をして、再びこのような、自らの意思でもない戦争の悲惨事を味あわしめぬよう、政治の組み立てから改めなければならぬということ、私はその時深く感じたのであった。」

「 私は図らずも内閣組織を命じられ、総理の職についたとき、すぐに私の頭に浮かんだのは、あの電車の中の光景であった。これは何とかしてあの野に叫ぶ国民の意思を実現すべく努めなくちゃいかんと、堅く決心した。それで憲法の中に、未来永劫そのような戦争をしないようにし、政治のやり方を変えることにした。つまり戦争を放棄し、軍備を全廃して、どこまでも民主主義に徹しなければならんということは、外の人は知らんが、私だけに関する限り、前に述べた信念からであった。それは一種の魔力とでもいうが、見えざる力が私の頭を支配したのであった。よくアメリカの人が日本へやってきて、こんどの新憲法というものは、日本人の意思に反して、総司令部の方から迫られたんじゃありませんかと聞かれるのだが、それは私の関する限りそうじゃない、決して誰からも強いられたんじゃないのである。」

一兵卒二世として

シラン(紫蘭)/ ラン科ラン属。本州中部地方以西の山地で日当たりのいい湿地などに自生し、朝鮮半島、台湾、中国の雲南、四川にも分布する。地中浅くに、平たい球形の茎(偽球茎)を連ねている。 シラン(紫蘭)/ ラン科ラン属。本州中部地方以西の山地で日当たりのいい湿地などに自生し、朝鮮半島、台湾、中国の雲南、四川にも分布する。地中浅くに、平たい球形の茎(偽球茎)を連ねている。

花言葉は、「互いに忘れないように」・「美しい姿」 、そして「無名戦士」

(参照:2004年5月2日 無名戦士の記憶)

▼インパールを訪ねて、調べたいことがもう一つある。この広大な大地に生きる少数民族のことである。メオ族、ヤオ族、雲南族、・・・・日本人のルーツともいわれるこれらの少数民族の人々にとってあの戦争とはなんだったのか、あの進軍が彼らに何をもたらしたのか、彼らの人称であの戦争を見つめてみたい。 (参照:2003年4月3日 桜の樹の下には)

▼郷里に作った父と伯父の墓は、戦没者慰霊碑でもある。一兵卒二世として、ここに非戦の思いを注ぎ込んでいきたい。靖国神社には私は参拝しない。

|